УДК 323.3:004.738.5 DOI 10.31429/26190567-24-2-50-64

Общественно-политическая повестка казачества в социальных сетях: сравнительный анализ официальных и неофициальных сообществ

И. С. Башмаков

Башмаков Игорь Станиславович

Эл. почта: igorbash87@mail.ru. ORCID0000-0002-5906-803X.

Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, Краснодар, 350040, Россия

Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного анализа общественно-политической повестки российского казачества, представленной в социальной сети «ВКонтакте». Количественная и качественная стратегия сравнительного анализа осуществлена в отношении больших по количеству подписчиков официальных страниц реестрового казачества (казачьих войск), а также популярных неформальных сообществ, посвященных казачьей тематике. Содержание и доминирующие темы общественно-политической повестки российского казачества выявлялись с помощью анализа новостной ленты и тематики публикаций на страницах сообществ «ВКонтакте». Также анализировался интерес и активность аудитории по отношению к данным сообщениям, выраженным в таких количественных показателях, как количество просмотров и степень вовлеченности (ER), также сравнивалось общее количество подписчиков данных страниц. Актуальность изучения социально-политической активности казачества в современных условиях обусловлена продолжающимся социально-политическим и культурным возрождением данной этносоциальной группы, необходимостью трансформации казачества как традиционного общественного института в современных условиях, возможностью привлечения представителей казачества для решения государственных задач и активным участием казаков в деле защиты государственных интересов. В связи с этим повышается внимание органов власти, представителей общества к казачьей теме. В настоящий момент официальное (реестровое) казачество и поддерживающая его власть расширяет возможности получения казачьего образования, прохождения государственной службы и участия в местных инициативах казачьей направленности. Результаты нашего исследования подтверждают растущий интерес общества и власти к официальному казачеству. Тем не менее ощущается нехватка единства и сохраняющееся разделение в среде самого казачества на реестровых (официальных, поддерживаемых государством) и нереестровых (независимых) казаков. Наблюдается разнонаправленность, различие содержания общественно-политической повестки и, как следствие, ценностных ориентаций официального «государственного» казачества и неформальных «гражданских» сторонников казачьего возрождения, которое проявляется и в социальных сетях.

Ключевые слова: казачество, общественно-политическая повестка, информационная повестка, социальные сети, Интернет, СМИ, новые медиа, «ВКонтакте», казачьи общества, казачья политика.

Теоретико-методологическая основа изучения общественно-политической повестки казачества в условиях информационного общества

В современных условиях активного развития информационного общества, всеобщей цифровизации и погружения в медиасреду широких слоев общества многократно возрастает значение различных аспектов деятельности СМИ по определению перечня важных для общества тем и формированию общественного мнения (McCombs, Shaw, 1972; McCombs, 2008). Формирование повестки дня — одна из функций СМИ (Shaw, McCombs,1977; Tankard, James, 2001), которые посредством повторения новостных тем, повышают значимость той или иной темы в сознании общества (Severin, Tankard, 2001; Shaw, Stevenson, Hamm, 2002). Общество и власть также участвуют в формировании повестки (Dearing, Everett, 1996) посредством создания значимых событий, выступлений и обращений через СМИ, государственного заказа в рамках информационной политики или проявления общественного интереса к той или иной теме, что влияет на содержание и наполнение СМИ. Существует как минимум три разновидности повестки дня: политическая повестка дня, устанавливаемая государством, медиаповестка, или повестка дня СМИ, и общественная повестка, сформированная под воздействием первых двух и дополненная личной повесткой каждого человека. Все три повестки конкурируют и взаимодействуют между собой (Rogers, Dearing, 1988).

В современном обществе СМИ не ограничиваются деятельностью профессиональных журналистов, с появлением и распространением Интернета стала развиваться гражданская журналистика, подразумевающая деятельность непрофессиональных авторов (Сипко, 2016). С развитием новых информационных технологий обычные граждане получили возможность распространять информацию и иметь аудиторию (Bowman, Willis, 2003). Все более популярными становятся новые медиа, т. е. электронные издания и новые формы коммуникаций производителей контента и потребителей. К ним относятся и социальные сети — новая форма СМИ, доступная представителям гражданского общества и населению в целом. Повестка дня формируется и посредством социальных сетей и сообществ (Рябченко, Мирошниченко, Гнедаш, 2020), в современных условиях иногда значительно более популярных, чем традиционные СМИ.

Общественные и политические организации, государственные органы, блогеры, эксперты, рядовые граждане — в настоящий момент могут выполнять функции СМИ и участвовать в формировании повестки дня посредством публикаций новостей и информационных материалов, организации обсуждений и инициации через социальные сети оффлайн-мероприятий. Исследователи все больше и больше говорят о формировании сетевой повестки дня (Lee, Lancendorfer, Lee, 2005), а также о влиянии сетевых сообществ на формирование повестки дня (Мирошниченко, Морозова, 2021). У различных сегментов общества и граждан, участвующих в интернет-коммуникациях и онлайн-обсуждении есть возможность влиять на доминирующую общественно-политическую повестку, при условии повышенного интереса к данным темам со стороны других членов общества. Формируется гибридная, цифровая социально-политическая повестка дня как результат взаимодействия медиамейнстрима и альтернативных медиа (Тимофеева, Рябченко, Малышева, Гнедаш, 2022).

Очевидно, что в настоящее время влияние новых средств массовой коммуникации на формирование информационной повестки и общественного мнения увеличивается. Новые информационные технологии проникают во все уголки земного шара, упрощается доступ к сети Интернет, увеличиваются возможности для общения, получения знаний и услуг посредством новых средств связи. Значительное число граждан проводит достаточно большое количество времени онлайн с утилитарными целями (например, для получения цифровых государственных и муниципальных услуг или дистанционной работы) или с целью досуга и самообразования. Кроме того, Интернет предоставляет новые возможности для самоорганизации граждан в условиях кризиса традиционных институтов посредством создания онлайн-сообществ и артикуляции интересов (Cohen, Kahne, 2012). Помимо информационной, социализирующей и образовательной функций, Интернет (в современных условиях более эффективно чем другие СМИ) выполняет важные интеграционные, мобилизационные и артикуляционные функции посредством формирования надындивидуальной информационной повестки. Если на первом уровне формирования повестки дня определяется то, о чем мы думаем, то на втором уровне — как мы думаем, с помощью трансляции через СМИ готовых оценок, вариантов решений (Craft, Wanta, 2004). Таким образом создается основа не только для формирования общественно-политической картины мира конкретного человека, но для создания поведенческих установок и будущих коллективных действий.

Различные группы интересов, общественно-политические движения создают и ведут страницы, сообщества в социальных сетях с целью транслирования собственной повестки, позиции и оценки текущей ситуации по волнующим их вопросам (Соколов, Гребенко, 2022). Это позволяет структурировать социальное пространство, формировать устойчивые группы, обладающие признаками внутригрупповой идентичности (Merle, Reese, Drews, 2019). Сетевые механизмы формирования идентичностей — комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных практик в глобальном информационно-коммуникативном пространстве, способствующих индивидуальной и коллективной идентификации, интериоризации и рефлексии (Мирошниченко, 2017). Очевидно, что казачьи группы в социальных сетях также способствуют объединению, продвижению и развитию казачьей идентичности (Башмаков, 2023). Посредством социальных сетей и сообществ, посвященных казачеству, подписчики получают возможность не только знакомиться и общаться с единомышленниками, делиться новостями и событиями, тем самым формируя групповую солидарность и идентичность, но и видеть, что общественная группа, представленная в сети, является объективной реальностью и обладает лидерами, активными сторонниками, внутренними правилами, ценностями и отличиями от других групп. Российское казачество, благодаря распространению социальных сетей и новых сетевых технологий, получило еще одну возможность для собственного развития, культурного и общественно-политического возрождения.

Казачество — уникальное социально-политическое и культурно-историческое явление, не имеющее аналогов в мировой практике. Современное казачество (в научной литературе «неоказачество») (Маркедонов, 2001) носит черты социально-политического института, который включает в себя совокупность государственных и общественных организаций, имеющих свою организационную структуру, правовое обеспечение и декларируемые официально цели. Однако казачество неоднородно (Черепанов, 2012), следует различать официальное, так называемое реестровое казачество, члены которого составляют государственный реестр казачьих обществ и несут обязанности государственной службы, а также нереестровое казачество, т. е. общественные организации казачества, возникшие на волне возрождения казачества в постсоветский период, которыев настоящий момент сохраняют независимость и не несут государственных обязательств.Казачество по современным представлениям является не только сословием и этнографической группой, как это было до революции, а скорее целым субэтносом (Бондарь, 1995; Бондарь, 2000) в составе российского этноса, обладающим сложной многосоставной идентичностью (Морозова, 2012). В так называемых казачьих регионах проживает большое число обычных казаков и казачек, часто не являющихся членами общественных организаций, но сохраняющих казачью семейную и историческую память, а также некоторые особенности казачьих традиций, существовавших до революции и сохранявшихся в советское время.

Современное казачество — недостаточно изученное и осмысленное явление как с точки зрения научного дискурса, так и с точки зрения общественно-политической рефлексии самого казачества и всех тех, кого волнует его судьба. Существуют весьма противоречивые представления о том, какое значение имеет казачество в истории и культуре России, в каком направлении должно развиваться современное казачество, какую роль занимать в общественно-политической жизни страны и казачьих регионов. Актуализируется необходимость исследования как государственной политики в отношении казачества, так и внутренних общественно-политических интересов и особенностей казачьей среды, в том числе и влияния современного информационного общества на развитие казачества.

Цель исследования — сравнительный анализ, выявление содержания (тематик публикаций), количественных и качественных характеристик (объем аудитории и ее активность) неформальных сообществ и официальных казачьих страниц, а также тенденций изменения в свете современных событий общественно-политической повестки российского казачества в социальных сетях.

Методика исследования

Количественная и качественная стратегия сравнительного анализа осуществлена в отношении больших по количеству подписчиков официальных страниц реестрового казачества (казачьих войск или войсковых обществ), а также популярных в Интернете неформальных сообществ, посвященных казачьей тематике. Содержание и доминирующие темы общественно-политической повестки российского казачества выявлялись с помощью анализа новостной ленты и тематики публикаций на страницах сообществ «ВКонтакте». Также анализировался интерес и активность аудитории по отношению к данным сообщениям, выраженным в таких количественных показателях, как количество просмотров, лайков, комментариев и вовлеченность (ER), также сравнивалось общее количество и рост числа подписчиков.

Нами была выбрана социальная сеть «ВКонтакте», так как она наиболее популярна в казачьих сообществах, что было таковым и до блокировки в 2022 г. и внесения в список экстремистских других социальных сетей, где размещались страницы с казачьей тематикой. Схожие по тематике группы в других разрешенных в России социальных сетях «Одноклассники.ру» и «Телеграм» имеют небольшое число подписчиков, поэтому была выбрана именно социальная сеть «ВКонтакте». Выборка включает следующие популярные неформальные казачьи сообщества:

1) «Казаки. Российское Казачество» — 67,8 тыс. подписчиков(https://vk.com/rukosaken?ysclid=ldig4hpvug818075588);

2) «Казаки» — 26,2 тыс. подписчиков (https://vk.com/kazakens);

3) «Казакия» — 13,9 тыс. подписчиков (https://vk.com/public123928401?ysclid=ldigaepupl205085439).

Также для анализа были взяты относительно большие по количеству подписчиков официальные сообщества казачьих войск России и страница Всероссийского казачьего общества, объединяющего все реестровое казачество России:

1) Терское казачье войско — 7,7 тыс. подписчиков (https://vk.com/terkv);

2) Оренбургское войсковое казачье общество / ОВКО — 6,1 тыс. подписчиков (https://vk.com/atamanovko);

3) Всероссийское казачье общество — 4,4 тыс. подписчиков (https://vk.com/vskoru?ysclid=ldojqjs9zu693205056);

Анализ казачьих сообществ осуществлен за период с 15 ноября 2022 г. по 15 марта 2023 г. В связи с продолжающимся активным участием казаков в проведении специальной военной операции на Украине (далее СВО) анализировалось влияние этого события на общественно-политическую повестку казачьих сообществ. Также контекстом для анализа выступали события, имеющие значимость в казачьей среде, например, на этот период приходится одна из главных памятных дат для казаков, а именно 24 января — День памяти жертв политических репрессий казачества, благодаря чему у нас была возможность отследить и проанализировать информационное освещение данной памятной даты. Сбор информации происходил посредством интернет-сайта для сбора статистики и анализа контента социальных сетей. Количественные и качественные данные, полученные с помощью данного сервиса, затем вручную вносились в таблицы, которые после обрабатывались, анализировались и визуализировались в таблицах и диаграммах.

Количественные показатели сетевых казачьих сообществ и динамика их изменения

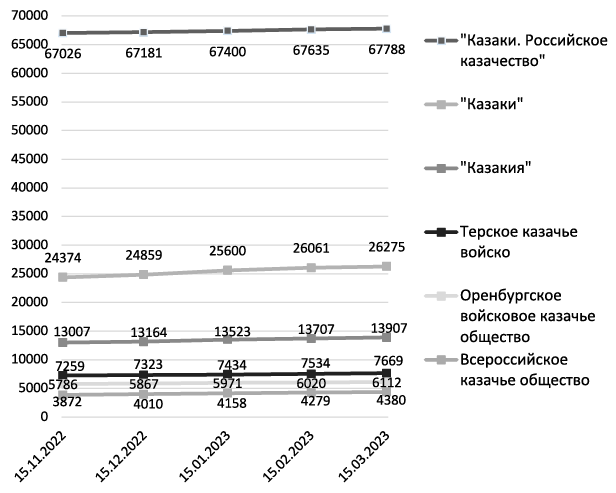

С помощью анализа статистических данных казачьих сообществ «ВКонтакте» нам удалось выявить динамику изменения количества подписчиков (рис. 1), а также сравнить популярность официальных и неформальных казачьих страниц. Наиболее крупными являются неформальные казачьи сообщества, например, страница «Казаки. Российское Казачество» имеет 67,8 тыс. подписчиков. Другие анализируемые нами неформальные сообщества «Казаки» и «Казакия» также имеют больше 10 тыс. подписчиков (26,2 и 13,9 тыс. соответственно). Официальные социальные сети российских казачьих войск имеют значительно меньше подписчиков. Самое крупное в сети «ВКонтакте» Терское казачье войско имеет всего около 7,7 тыс. подписчиков. Страница Всероссийского казачьего общества, главной казачьей структуры России, объединяющей все реестровые казачьи войска, имеет всего около 4,4 тыс. подписчиков. Самые большие по численности казачьи войска России (Кубанское и Донское) не попали в нашу выборку по причине относительно малого количества подписчиков официальных страниц (4 тыс. и 1,5 тыс. соответственно) в сравнении со страницами других официальных казачьих организаций (Терским — 7,7 тыс. подписчиков и Оренбургским войском — 6,1 тыс. подписчиков).

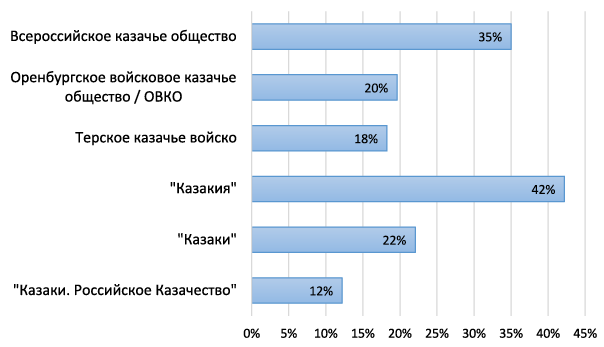

В качестве количественного показателя в исследовании также было использовано количество просмотров постов, свидетельствующее об охвате аудитории и эффективности размещения той или иной информации в группе, степени ее влияния на пользователей. Показатель позволяет оценить число активных пользователей, неактивных пользователей, а также ботов, которые не просматривают страницы. Нами был использован так называемый виральный охват аудитории. Он включает не только формальных подписчиков, но и всех, кто просматривает данную страницу. Тот или иной пост могут видеть не только члены сообщества, но и другие пользователи, а также те, кто просматривает социальную сеть без формальной подписки, по рекомендациям, а также благодаря лайкам, комментариям или репостам, которые делают публикации видными другим пользователям, не являющимся подписчиками. Показатель позволил выявить средний процент пользователей, видящих публикации в сообществах (рис. 2), как соотношение общего количества подписчиков сообщества к среднему числу просмотров на пост. По количеству просмотров поста неформальные казачьи сообщества «ВКонтакте» имеют в среднем следующие показатели — около 8,3 тыс. просмотров поста у крупнейшего сообщества «Казаки. Российское казачество», около 5,8 тыс. у второго по величине сообщества «Казаки» и около 5,9 тыс. просмотров поста у третьего по количеству подписчиков сообщества «Казакия». Низкий показатель в сравнении с количеством подписчиков у сообщества «Казаки. Российское Казачество» свидетельствует о большом количестве неактивных пользователей или ботов. Виральный охват здесь самый низкий (всего лишь 12%) по сравнению со всеми сообществами, как официальными, так и неформальными. В среднем лишь каждый восьмой пользователь данного сообщества просматривает публикации. Эффективность аудитории у других рассмотренных нами неформальных сообществ выше (в сообществе «Казаки» каждый четвертый пользователь просматривает публикации (22% активной аудитории) и каждый второй — в сообществе «Казакия», которое имеет самый большой охват аудитории, почти 42%).

У официальных казачьих структур количество просмотров поста значительно меньше, что обусловлено малым количеством подписчиков, и в среднем составляет около 1,3 тыс. Уровень активности аудитории недостаточно высокий у двух из трех рассматриваемых официальных сообществ (Оренбургского и Терского войска) и составляет 20 и 18% охваченных пользователей соответственно, что является весьма низким показателем. Приблизительно только каждый пятый пользователь просматривает публикации данных сообществ, имеющих низкое число подписчиков, а активных и того менее. Наиболее эффективной страницей в социальной сети «ВКонтакте» из официальных структур, по данным нашего исследования, является страница Всероссийского казачьего общества, опережающая по показателю соотношения количества просмотров поста и количества подписчиков в целом другие страницы более крупных по количеству подписчиков официальных структур. Виральный охват аудитории данной страницы составляет 35%, т. е. примерно каждый третий пользователь данной группы «ВКонтакте» достаточно активен и просматривает публикации. По этому показателю страница опережает все остальные официальные, а также два из трех неформальных сообществ. Результаты исследования говорят о том, что в среднем активность аудитории казачьих страниц (официальных и неформальных) невелика, необходимо увеличивать интерес и вовлеченность аудитории всех рассмотренных нами страниц.

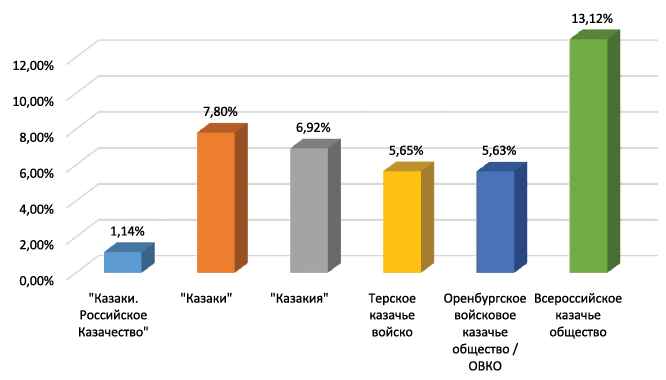

На протяжении исследуемого периода с 15 ноября 2022 г. по 15 марта 2023 г. все сообщества увеличивали количество подписчиков (рис. 3), что говорит о росте интереса пользователей и возрастающей популярности казачьей тематики в общественно-политической повестке России. Наилучшая динамика наблюдается у страницы Всероссийского казачьего общества (рост количества подписчиков составил за пять месяцев 13,1%), что свидетельствует не только о растущем внимании со стороны пользователей, но и об активной работе администраторов данного сообщества, регулярно публикующих новости и освещающих деятельность Всероссийского казачьего общества. Также отмечен большой рост подписчиков у неформального сообщества «Казаки» (7,8%) и «Казакия» (почти 7%). Официальные сообщества Терского и Оренбургского казачества увеличились менее чем на 6%. Самый маленький рост показало самое крупное сообщество «Казаки. Российское Казачество» — чуть больше 1%. Средний рост количества подписчиков всех исследуемых казачьих страниц «ВКонтакте» за 5 месяцев составляет 7%. Средняя динамика роста подписчиков официальных сообществ несколько выше (8%), чем неформальных сообществ (5%), что говорит о внимании, уделяемом ведению соцсетей со стороны официального казачества в современных условиях, а также соответствию повестки ожиданиям аудитории данных страниц.

Содержание и популярность тематик общественно-политической повестки казачьих сообществ

Нами был проведен анализ информационных повесток онлайн казачьих сообществ, в частности, мы выявили преобладающие тематики постов, а также их популярность среди пользователей, сравнили содержание повестки официальных и неофициальных сообществ. Из трех анализируемых неформальных казачьих сообществ наиболее широкая тематика наблюдается у самого крупного сообщества «Казаки. Российское Казачество». Страница освещает не только историю и культуру казачества, но и современную его жизнь, в частности, активное участие казаков в СВО, гуманитарную помощь армии и жителям новых регионов, а также повседневные события казачьих организаций и рядовых казаков. Два других неформальных сообщества «Казаки» и «Казакия» имеют скорее историческую направленность, в основном публикуя факты из прошлого, освещая памятные события и исторические даты.

В то же время официальные казачьи страницы (особенно группа Оренбургского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества) имеют более современный и разносторонний характер повестки, которая включает в себя не только описание исторических фактов, традиций и памятных мероприятий, нои новости из жизни современного реестрового казачества (в основном касающиеся казачьего образования, государственной и военной службы, а также военной подготовки, спортивных и патриотических мероприятий для детей и молодежи). Страница «ВКонтакте» Терского войскового казачьего общества отличается большим уклоном в историю и культуру казачества, чем страницы Оренбургского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества, и в основном публикует сообщения на историческую тему, но также освещает современную общественно-политическую активность терского казачества, а также участие казаков в СВО.

О популярности тех или иных публикаций свидетельствуют такие показатели, как вовлеченность аудитории и количество просмотров публикации. Показатель вовлеченности (ER) отражает отношение среднего числа реакций (комментариев, лайков, репостов) на пост к общему числу подписчиков. Количество просмотров свидетельствует об охвате аудитории, как подписчиков, так и сторонних пользователей, заинтересовавшихся публикацией. Оба показателя, как правило, связаны, количество просмотров увеличивается по мере увеличения количества реакций. В ходе выявления популярных страниц в нашем исследовании мы учитывали не только их абсолютную величину, но скорее величину относительно средних показателей для данной страницы, т. е. в расчет принимались количество и активность подписчиков конкретного сообщества.

Следует отметить, что не все сообщества регулярно используют в публикациях хэштеги (четыре сообщества из шести анализируемых), что снижает количество просмотров сторонних пользователей. Среди популярных хэштегов следует отметить те, которые относятся к тематике СВО, например: #СВО (сообщество «Казаки. Российское казачество»); #КазачийотрядБарс, #СвоихНеБросаем, #героиZ («Оренбургское казачье войско»). Остальные популярные хэштеги сообществ в основном относятся к географическим наименованиям (например, #новочеркасск, #пашковская, #полтавская), а также памятным датам (#Деньпобеды, #9мая), отдельным казачьим войскам или казачеству в целом (#казачествоБашкортостана, #Оренбургскоеказачьевойско, #РоссийскоеКазачество).

Тема активной помощи и участия казаков в специальной военной операции на Украине является наиболее частой и популярной в настоящий момент, особенно в повестке официальных сообществ. Неформальные сообщества проявляют к теме СВО меньше интереса. Неофициальные страницы больше ориентированы на культурно-историческую тематику, меньше уделяют внимание современной жизни казачества. Среди выбранных нами 40 самых популярных (по показателям вовлеченности и количеству просмотров) публикаций сообществ (по 20 публикаций в неформальных и формальных сообществах соответственно) за исследуемый период 12 посвящено теме СВО (участие добровольцев-казаков в СВО, оказание гуманитарной помощи армии и жителям прифронтовых территорий). 9 из них опубликованы на официальных страницах, лишь три на неофициальных страницах российского казачества. Среди популярных тематик сообществ нами выделена также история казачества, которой посвящено 12 публикаций из 40 самых популярных (10 из них на неофициальных страницах, две на официальных), а также культура и традиции казачества — всего 10 публикаций (по 5 в формальных и неформальных сообществах), остальные шесть постов посвящены общественной активности и текущей деятельности (в основном в сфере образования, молодежной политики и госслужбы казачества), опубликованы они преимущественно на страницах официального казачества.

Среди наиболее популярных публикаций, посвященных теме СВО, в анализируемый период значится, например, опубликованное в неформальном сообществе «Казаки. Российское Казачество» видеообращение мобилизованных казаков Ростовской области к молодежи России. Видео имеет 26,5 тыс. просмотров, а сама публикация 613 лайков, 25К просмотров, вовлечённость составляет 0,86% (что выше среднего показателя для данной страницы), под публикацией размещены в основном одобрительные и положительные комментарии. Публикация на официальной странице «ВКонтакте» Терского войскового казачьего общества о погибшем казаке Терского казачьего войска имеет 3,2К просмотров (достаточно большой показатель, учитывая количество подписчиков данной страницы), вовлеченность составляет 1,96%, также пост имеет большое количество сочувственных комментариев. Этот же некролог (с таким же фото и описанием) имеется на странице Всероссийского казачьего общества. Данный пост имеет 4,9К просмотров (больше, чем общее количество подписчиков страницы), вовлеченность составляет 8,09%, что является самым высоким показателем среди всех анализируемых в нашем исследовании публикаций.

Кроме публикаций, касающихся темы СВО, наибольшей вовлеченностью отличаются публикация, посвященная запрету выдавать казачек замуж за чужаков в Черномории в XIX в. (35,1К просмотров, вовлеченность — 7,41%), и пост с фотографией о памятной для казаков дате 24 января (День памяти жертв политических репрессий) (8,3К просмотров, вовлечённость составляет 5,73%) на странице неформального сообщества «Казакия». Эти посты имеют большое количество комментариев, так как затрагивают дискуссионные моменты в казачьей истории, в связи с чем возрастает вовлеченность, а также количество просмотров конкретной публикации. Пост с фотографией о памятной дате 24 января имеет следующее описание: «24 января 1919 года советской властью начат геноцид казачьего народа. Вечная память! Помни казак своих предков». Дата 24 января является важной для казачьего самосознания и вызывает эмоциональную реакцию у представителей казачества. Радикально настроенная часть казачества, в том числе и часть представителей казачьего интернет-сообщества, считает события тех лет казачьим геноцидом, что, к сожалению, транслируется администраторами некоторых неформальных сообществ в публичное пространство, тем самым еще больше усугубляя конфликтность и разделение аудитории на тех, кто утверждает факт геноцида, и тех, кто его отрицает.

Еще один пример заголовка публикации, посвященной дате 24 января, на странице сообщества «Казакия»: «Эдуард Бурда: Годовщина кровавого террора казачьего народа» (22,7К просмотров, 4,57% вовлечённость). Подобная противоречивая историческая информация часто публикуется на неформальных страницах, в комментариях пользователей она может вызывать одобрение или, наоборот, осуждение, эмоциональную дискуссию, а иногда и оскорбительные высказывания в адрес тех, кто высказывает в этих же комментариях противоположную точку зрения. На официальных страницах та же самая дата 24 апреля также упоминается, но сопровождается более сдержанным заголовком или описанием — это день поминовения невинно убиенных казаков и день памяти жертв репрессий.

Выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что, благодаря увеличению популярности социальных сетей в интернет-пространстве, казачество расширяет свое онлайн-присутствие, получает новые возможности для распространения информации о своей деятельности, обратной связи с аудиторией и консолидации своих сторонников. Тем не менее среднее число подписчиков казачьих сообществ (официальных и неофициальных) остается небольшим, схожим по количеству подписчиков с органами власти или политиками регионального уровня, но значительно отстающим от блогеров, политиков и органов власти федерального уровня. Самое большое неформальное сообщество имеет около 68 тыс. подписчиков, а официальная страница Всероссийского казачьего общество — всего около 4,5 тыс. подписчиков.

На протяжении всего исследуемого периода все рассмотренные нами сообщества стабильно прирастали подписчиками, что говорит об увеличении интереса к казачьей теме, особенно в свете участия казаков в СВО. Средняя динамика роста подписчиков официальных сообществ несколько выше (8%), чем неформальных сообществ (5%). Возможно это связано с увеличением активности освещения деятельности официальных структур российского казачества и осознанием необходимости активной информационной работы с населением посредством социальных сетей. Особенно это справедливо в отношении страницы Всероссийского казачьего общества, регулярно публикующей новости о повседневной деятельности организации и участии казаков в СВОи показавшей за исследуемый период самый большой рост количества подписчиков.

Результаты исследования говорят о том, что в среднем активность аудитории казачьих страниц, как официальных, так и неформальных, невелика. Виральный охват аудитории, т. е. количество просмотров постов подписчиками и сторонними пользователями, в среднем небольшой. У большинства анализируемых сообществ он не превышает трети от общего количества аудитории страницы. Публикации Всероссийского казачьего общества, а также сообщества «Казакия» имеют больший охват (35 и 42% соответственно), что свидетельствует как о публикации важных новостей, так и интересных, дискуссионных постов, которые хотят обсудить пользователи сети, таким образом, увеличивается количество репостов, лайков и комментариев, а следовательно, и уровень вовлеченности. Также для увеличения активности аудитории важна публикация сообщений, которыми хотят поделиться или сохранить у себя на странице, например, результаты исследований, редкие фото, интересные факты или аналитика. С точки зрения расширения влияния на информационную повестку российского казачества и интереса общества к публикациям казачьих сообществ в социальных сетях необходимо в дальнейшем увеличивать эффективность размещения публикаций в группе, что положительно повлияет и на количество активных и заинтересованных пользователей.

В настоящий момент, по результатам нашего исследования, доминируют в повестке официальных страниц «ВКонтакте» российского казачества темы участия казаков в СВО и гуманитарной помощи воюющим казакам и их семьям, жителям прифронтовых территорий. Большинство популярных по количеству просмотров и вовлеченности публикаций посвящено этой теме, что свидетельствует об интересе аудитории, особенно официальных страниц. Неформальные сообщества (за исключением самого крупного по количеству пользователей сообщества «Казаки. Российское Казачество») придерживаются традиционной для себя стратегии и уделяют больше внимания не современности, а казачьей истории, культуре и памяти, ориентируясь больше на аудиторию, связанную с нереестровым казачеством или пользователями, отождествляющими себя с «настоящими казаками» в отличие от реестрового официального казачества. Ощущается нехватка единства и сохраняющееся разделение в среде самого казачества на реестровых и нереестровых казаков, что наблюдается и в социальных сетях. Исследование подтверждает разнонаправленность, различие содержания общественно-политической повестки и, как следствие, ценностных ориентаций официального «государственного» казачества и неформальных «гражданских» сторонников казачьего возрождения.

На неформальных казачьих страницах общение в комментариях, как правило, идет на непрофессиональном или бытовом уровне. Часто затрагиваются спорные для казачьей среды темы, например, о принадлежности казаков к отдельному народу, древности казачества, отношениях казачества и советской власти и т. д. Пользователи часто имеют диаметрально противоположные точки зрения, вступают в жаркие споры. Тем самым увеличивается конфликтность среди подписчиков неформальных казачьих страниц. Противоречивая версия казачьей идентичности, базирующаяся на исторических мифах и обидах, поддерживаемая администраторами ряда неофициальных казачьих сообществ, очевидно нуждается в корректировке и гармонизации с позицией официального казачества, настроенного более конструктивно, в целях дальнейшего созидательного развития казачества как важного общественно-политического института России.

Башмаков, И. С. (2023). Гражданская активность современного российского казачества: основные формы и практики. Общество: политика, экономика, право, 6(119). Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-aktivnost-sovremennogo-rossiyskogo-kazachestva-osnovnye-formy-i-praktiki

Бондарь, Н. И. (2000). Кубанское казачество в контексте проблемы: этнос, пространство, время. В В. Б. Виноградов (ред.) Старый свет: антропология, история, этнография (с. 150–151). Краснодар: Кубан. гос. ун-т.

Бондарь, Н. И. (1995). Кубанское казачество (этносоциальный аспект). В Н. И. Бондарь (сост.) Кубанское казачество: история, этнография, фольклор (с. 5–48). М.: Институт этнологии и антропологии РАН.

Маркедонов, С. (2001). Феномен российского неоказачества: возрождение традиций или поиски «золотого века»? Режим доступа http://old.russ.ru/politics/marginal/20010109_marc-pr.html

Мирошниченко, И. В., Морозова, Е. В. (2021). Сетевые сообщества как субъекты формирования городской повестки дня (на примере движения «Помоги городу»). Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, 17(2),135–149.

Мирошниченко, И. В. (2017). Сетевые механизмы формирования социальных и политических идентичностей современной молодежи. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология, 17(1), 92–97.

Морозова, Е. В. (2012). Сложносоставная идентичность как объект политологического анализа. Человек. Сообщество. Управление, 1, 60–66.

Рябченко, Н. А., Мирошниченко, И.В., Гнедаш, А.А. (2020). От «квазикритики власти» к дискурсу «соучастия и развития»: общественная повестка дня в социальных сетях рунета (практики сетевых сообществ). Южно-российский журнал социальных наук, 21(3), 20–36.DOI: 10.31429/26190567-21-3-20-36

Сипко, Е. С. (2016). Понятие гражданской журналистики и история ее становления. Труды Ростовского государственного университета путей сообщения, 1, 130–133.

Соколов, А. И., Гребенко, Е. Д. (2022). Информационная повестка для молодежи в социальных сетях в период выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Южно-российский журнал социальных наук, 23(1), 48–62.

Тимофеева, Л. Н., Рябченко, Н. А., Малышева, О. П., Гнедаш, А. А. (2022). Цифровая социально-политическая повестка дня и ее осмысление в условиях новой медиаэкологии. Полис. Политические исследования,2, 37–51.

Черепанов, Е. В. (2012). Казачество Юга России: причины раскола и факторы, способствующие объединению. Гуманитарные и социальные науки, 3, 265–273.

Bowman, S., Willis, C. (2003). We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information. Retrieved from https://hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf

Cohen, C., Kahne, J. (2012). Participatory Politics: New Media and Youth Political Action. Chicago: MacArthur Research Network on Youth and Participatory Politics.

Craft, S., Wanta, W. (2004). U.S. Public Concerns in the Aftermath of 9–11: A Test of Second. Level Agenda-setting. International Journal of Public Opinion Research,16(4), 456–463. DOI: 10.1093/ijpor/edh039

Dearing, J. W., Everett, M. R. (1996). Agenda-setting. Thousand Oaks: SAGE. DOI: 10.4135/9781452243283

Lee, B., Lancendorfer, K., Lee, K. J. (2005). Agenda-setting and the Internet: The Intermedia Influence of Internet Bulletin Boards on Newspaper Coverage of the 2000 General Election in South Korea. Asian Journal of Communication,15, 57–71.

McCombs, M. (2008). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Malden: Black well. DOI: 10.5860/choice.42-6312

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187. DOI: 10.1086/267990

Merle, M., Reese, G., Drews, S. (2019). #Globalcitizen: An Explorative Twitter Analysis of Global Identity and Sustainability Communication. Sustainability, 11, 3472. DOI: 10.3390/su11123472

Rogers, E., Dearing, J. (1988). Agenda-setting Research: Where has it Been, Whereis it Going? Communication Yearbook,11, 555–594.

Severin, W. J., Tankard, Jr. (2001). Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York: Longman.

Shaw, D. L., McCombs M. E. (1977). The Emergence of American Political Issues: the Agenda-setting Function of the Press. New York: West Publishing Co.

Shaw, D. L., Stevenson, R. L., Hamm, B. J. (2002). Agenda Setting Theory and Public Opinion Studies in a Post-Mass Media Age. Egyptian Journal of Public Opinion Research.3, 1–20.

Tankard, W., James, Jr. (2001). The Empirical Approach to the Study of Media Framing. Framing Public Life. Mahwah: Lawrence Erlbaum. DOI: 10.4324/9781410605689-12

Статья поступила в редакцию 20.02.2023

Статья принята к публикации 25.03.2023

Для цитирования: Башмаков И. С. Общественно-политическая повестка казачества в социальных сетях: сравнительный анализ официальных и неофициальных сообществ. — Южно-российский журнал социальных наук. 2023. Т. 24. № 2. С. 50–64.

Social and Political Agenda of the Cossacks in Social Networks: Comparative Analysis of Official and Unofficial Communities

I. S. Bashmakov

Igor S. Bashmakov

E-mail: igorbash87@mail.ru. ORCID 0000-0002-5906-803X.

Kuban State University, Stavropolskaya str., 149, Krasnodar, 350040, Russia.

Abstract. The article summarizes the results of the comparative analysis of the social and political platform of the Cossacks in the social network VKontakte. Quantitative and qualitative methods were used to comparatively analyze a substantial number of subscribers to official accounts of registered Cossacks (Cossack troops) as well as popular unofficial communities focused on Cossack issues. The research identified the dominant socio-political topics concerning Russian Cossacks by analyzing VKontakte community pages’ news feeds and publications. The audience’s interest and activity regarding these messages were analyzed, using quantitative indicators like view count and engagement (ER). This data was then compared to the total number of subscribers. The relevance of studying socio-political activities of the Cossacks under current conditions is determined by ongoing socio-political and cultural revival of this ethno-social group, the necessity to transform the Cossacks as a traditional social institution in modern conditions, the possibility to attract the representatives of the Cossacks to address state issues, as well as active involvement of the Cossacks in protecting State interests. In this context, more attention is paid to the Cossack theme by authorities and representatives of society. At present, the official (rostered) listed Cossacks and the authorities that support them broaden opportunities for Cossacks to receive specifically oriented Cossack education, serve in the civil service, and participate in local Cossack initiatives. The findings of our study prove that society and the authorities take an increasingly keen interest in the official Cossackdom. However, there is still a lack of unity and a persistent division within the Cossacks themselves into rostered (official, state-supported) and non-rostered (independent) Cossacks. One can observe diversity of orientation, differences in the content of the socio-political agenda and, consequently, in value orientations between official “state” Cossacks and the non-official “civil” proponents of the Cossack Revival, which is evident in social networks.

Keywords: Cossacks, socio-political agenda, information agenda, social networks, Internet, mass media, new media, VKontakte, Cossack societies, Cossack policy.

Bashmakov, I. S. (2023). Grazhdanskaya aktivnost’ sovremennogo rossiyskogo kazachestva: osnovnyye formy i praktiki [Civic Activity of Modern Russian Cossacks: Basic Forms and Practices]. Obshchestvo: politika, ekonomika, parvo [Society: Politics, Economics, Law], 6(119). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-aktivnost-sovremennogo-rossiyskogo-kazachestva-osnovnye-formy-i-praktiki

Bondar, N. I. (2000). Kubanskoe kazachestvo v kontekste problemy: etnos, prostranstvo, vremya. [Kuban Cossacks in the Context of the Problem: Ethnos, Space, Time]. In V. B. Vinogradov (Ed.) Staryi svet: antropologiia, istoriia, etnografiia [The Old World: Anthropology, history, ethnography] (pp. 150–151). Krasnodar: Kuban. gos. un-t.

Bondar, N. I. (1995). Kubanskoe kazachestvo (etnosotsialnyi aspekt) [Kuban Cossacks (ethnosocial aspect)]. In N. I. Bondar’ (Ed.) Kubanskoe kazachestvo: istoriya, etnografiya, folklor [Kuban Cossacks: History, Ethnography, Folklore]. (pp. 5–48). M.: Institut etnologii i antropologii RAN.

Bowman, S., Willis, C. (2003). We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information. Retrieved from https://hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf

Cherepanov, Ye. V. (2012). Kazachestvo Iuga Rossii: prichiny raskola i faktory, sposobstvuiushchie obieedineniiu [Cossacks of the South of Russia: Reasons for the Split and Factors Facilitating the Unification]. Gumanitarnye i sotsialnye nauki [Humanities and Social Sciences], 3, 265–273.

Cohen, C., Kahne, J. (2012). Participatory Politics: New Media and Youth Political Action. Chicago: MacArthur Research Network on Youth and Participatory Politics.

Craft, S., Wanta, W. (2004). U. S. Public Concerns in the Aftermath of 9–11: A Test of Second. Level Agenda-setting. International Journal of Public Opinion Research, 16(4), 456–463. DOI:10.1093/ijpor/edh039

Dearing, J. W., Everett, M. R. (1996). Agenda-setting. Thousand Oaks: SAGE. DOI: 10.4135/9781452243283

Lee, B., Lancendorfer, K., Lee, K. J. (2005). Agenda-setting and the Internet: The Intermedia Influence of Internet Bulletin Boards on Newspaper Coverage of the 2000 General Election in South Korea. Asian Journal of Communication,15, 57–71.

Markedonov, S. (2001). Fenomen rossiyskogo neokazachestva: vozrozhdeniye traditsiy ili poiski “zolotogo veka”? [The Phenomenon of Russian Neo-Cossackism: Revival of Traditions or Search for a “Golden Age”?] Retrieved from http://old.russ.ru/politics/marginal/20010109_marc-pr.html

McCombs, M. (2008). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Malden: Black well. DOI: 10.5860/choice.42-6312

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187. DOI: 10.1086/267990

Merle, M., Reese, G., Drews, S. (2019). #Globalcitizen: An Explorative Twitter Analysis of Global Identity and Sustainability Communication. Sustainability, 11, 3472. DOI: 10.3390/su11123472

Miroshnichenko, I. V. (2017). Setevyye mekhanizmy formirovaniya sotsial’nykh i politicheskikh identichnostey sovremennoy molodezhi [Network Mechanisms for the Formation of Social and Political Identities of Modern Youth]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Sotsiologiya. Politologiya [News of the Saratov University. New Episode. Series Sociology. Political Science], 17(1), 92–97.

Miroshnichenko, I. V., Morozova, E. V. (2021). etevyye soobshchestva kak sub’’yekty formirovaniya gorodskoy povestki dnya (na primere dvizheniya “Pomogi gorodu”) [Network Communities as Agencies for The Formation of a City’s Agenda (The Case Of “Help The City” Movement)]. Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS [Political Expertise: POLITEKS], 17(2), 135–149.

Morozova, E. V. (2012). Slozhnosostavnaya identichnost’ kak ob’’yekt politologicheskogo analiza [Complex Identity as an Object of Political Science Analysis]. Chelovek. Soobshhestvo. Upravlenie. [Human. Community. Management], 1, 60–66.

Ryabchenko, N.A., Miroshnichenko, I.V., Gnedash, A.A. (2020). Ot “kvazikritiki vlasti” k diskursu “souchastiya i razvitiya”: obshchestvennaya povestka dnya v sotsial’nykh setyakh runeta (praktiki setevykh soobshchestv) [From the “Quasi Criticism of Authority” to the Discourse “Participation and Development”: A Public Agenda on the Runet Social Networks (Case Studies of Network Community Practices)]. Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial’nykh nauk [South Russian Journal of Social Sciences], 21(3), 20–36. DOI: 10.31429/26190567-21-3-20-36

Rogers, E., Dearing, J. (1988). Agenda-setting Research: Where has it Been, Whereis it Going? Communication Yearbook, 11, 555–594.

Severin, W. J., Tankard, Jr. (2001). Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York: Longman.

Shaw, D. L., McCombs M. E. (1977). The Emergence of American Political Issues: the Agenda-setting Function of the Press. New York: West Publishing Co.

Shaw, D. L., Stevenson, R. L., Hamm, B. J. (2002). Agenda Setting Theory and Public Opinion Studies in a Post-Mass Media Age. Egyptian Journal of Public Opinion Research, 3, 1–20.

Sipko, Ye. S. (2016). Ponyatiye grazhdanskoy zhurnalistiki i istoriya yeye stanovleniya [The Concept of Citizen Journalism and the History of its Formation]. Trudy Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya [Proceedings of the Rostov State University of Railways], 1, 130–133.

Sokolov, A. I., Grebenko, E. D. (2022). Informatsionnaya povestka dlya molodezhi v sotsial’nykh setyakh v period vyborov deputatov Gosudarstvennoy Dumy Rossiyskoy Federatsii VIII sozyva [Information Agenda for Young People on Social Network Sites During The Election of Deputies of The State Duma of The Russian Federation of The VIII Convocation]. Uzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial’nykh nauk [South Russian Journal of Social Sciences], 23(1), 48–62.

Tankard, W., James, Jr. (2001). The Empirical Approach to the Study of Media Framing. Framing Public Life. Mahwah: Lawrence Erlbaum. DOI: 10.4324/9781410605689-12

Timofeyeva, L. N., Ryabchenko, N. A., Malysheva, O. P., Gnedash, A. A. (2022). Tsifrovaya sotsial’no-politicheskaya povestka dnya i yeye osmysleniye v usloviyakh novoy mediaekologii [The Digital Socio-political Agenda and its Conceptualization within the New Media Ecology Framework]. Polis. Politicheskiye issledovaniya [Polis. Political Studies], 2, 37–51.

Received 20.02.2023

Accepted 25.03.2023

For citation: Bashmakov I.S Social and Political Agenda of The Cossacks in Social Networks: Comparative Analysis of Official and Unofficial Communities. — South-Russian Journal of Social Sciences. 2023. Vol. 24. No. 2. Pp. 50–64.

© 2022 by the author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).