Психология личности

УДК 159.923:519.711.3:616-051 DOI 10.31429/26190567-26-1-124-145

Технология математического моделирования в прогнозе психологических ресурсов проактивного совладания (на примере личности медицинского работника)

Г. С. Аксютенков, Е. В. Князева

Аксютенков Геннадий Сергеевич

Эл. почта: gennady.axiutenkoff@yandex.ru. ORCID 0009-0005-7329-7639

Князева Елена Валерьевна

Эл. почта: elena-knyazeva@yandex.ru. ORCID 0009-0004-5564-496X

Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, Краснодар, 350040, Россия

Аннотация. В статье на примере личности медицинского работника проведено эмпирическое обоснование технологии математического моделирования в прогнозе психологических ресурсов проактивного совладания. Проверялась гипотеза: проактивное совладание в системе копинг-стратегий выступает предиктором психологических ресурсов устойчивости личности к развитию эмоционального (профессионального) выгорания, что может быть подтверждено с помощью технологии математического моделирования и разработанной модели прогностической диагностики. На выборке, представленной 250 медицинскими работниками, исследованы проявления симптомов профессионального выгорания. Результаты показали, что 59,2% респондентов не имеют выраженной симптоматики выгорания. Однако подтверждение склонности к формированию синдрома профессионального выгорания у 40,8% опрошенных обусловливает высокую востребованность поиска научно обоснованных направлений психологической поддержки субъектов данного вида деятельности. Ресурсная база личности, не подверженной синдрому выгорания, определяется сглаженной конфигурацией личностного профиля со средним уровнем выраженности диагностируемых качеств. Субъекты общительны, уравновешены, ситуативны в активации экстра- и итроверсии. У значительной части респондентов проактивный копинг (ПРО) среднего уровня активности является ресурсным в преодолении стресса. Также на среднем уровне развиты все виды рефлексии деятельности (ретроспективной, перспективной, актуальной, общения). Целостная система саморегуляции произвольной активности характеризуется преобладанием механизма моделирования внешних и внутренних значимых условий преодоления сложных ситуаций, их осознанностью, детализированностью и адекватностью. На втором этапе исследования решалась задача проведения математического моделирования полученных структурно-динамических переменных и разработки модели прогностической диагностики психологических ресурсов противодействия рискам дезадаптации медицинских работников. Компонент «ПРО» получил статус результативного признака. Пошагово для дальнейшего исследования были включены признаки, подтвержденные дисперсионным анализом как факторы: «маскулинность / феминность»; «рефлексивное совладание»; «Превентивное совладание»; «ретроспективная рефлексия деятельности»; «рефлексия будущей деятельности»; «самостоятельность»; «гибкость»; «программирование». Для определения математической связи между результативным признаком и признаками-факторами методом наименьших квадратов было получено аналитическое уравнение (регрессионная модель). На заключительном шаге для построения идеальной линии тренда были определены средние значения признаков как их математическое ожидание. Показано, что сравнение значений у(среднего) и у(инд) позволяет определить, насколько велико в целом отклонение личностной траектории результативного признака (ПРО) от заданной, и что следует предпринять для их сближения.

Ключевые слова: математическое моделирование, эмоциональное выгорание, проактивное совладание, личностный профиль, рефлексия деятельности, саморегуляция, психологические ресурсы.

Для цитирования: Аксютенков Г. С., Князева Е. В. Технология математического моделирования в прогнозе психологических ресурсов проактивного совладания (на примере личности медицинского работника). Южно-российский журнал социальных наук. 2025. Т. 26. № 1. С. 124–145.

Введение

Проблема психологических ресурсов противодействия рискам дезадаптации имеет в настоящее время широкий исследовательский интерес. Сложность, многообразие поведения человека в стрессовых ситуациях оставляет нерешенными многие концептуальные вопросы, среди которых важное место занимает задача обоснования психологических предикторов, способствующих сохранению психоэмоциональной устойчивости личности, противодействия рискам разрушающего влияния угроз различной этиологии — социогенных, техногенных, биогенных. Обозначенная проблема дополняется прикладной значимостью наличия в арсенале психологов обоснованных методов оказания действенной поддержки субъекту, активизации и повышения эффективности процессов его саморегуляции и совладания в сложных ситуациях жизнедеятельности.

В контексте проблематики стресспреодолевающего поведения проводятся исследования его отдельных аспектов и психологических феноменов, таких как саморегуляция психических состояний; ценностно-смысловые, когнитивные, личностные, эмоционально-волевые свойства и способности, влияющие на систему копинг-ресурсов, и др. При этом недостаточно разработанным, но перспективным направлением в обосновании ресурсов противодействия стрессам является поиск надежных методов прогностической диагностики. Один из современных подходов, применимых для описания различных сегментов психической реальности в их системной организации, обеспечивающих получение достоверных и обоснованных итогов проводимых изысканий, — построение малопараметрических математических моделей. Однако анализ разнообразных публикаций показывает, что имеют место определенные сложности в целесообразном выборе из широкого спектра методов математического моделирования наиболее адекватных решаемым задачам. Затруднения и внутренние барьеры обусловлены, во-первых, недостаточной проработанностью категориального аппарата, складывающегося в результате интеграции тезауруса двух наук — психологии и математики; во-вторых, слабо выраженной практикой применения методов и приемов математического моделирования для исследования конкретных психических феноменов.

Обзор исследований последних лет показывает, что значительная доля из них посвящена поиску психологических предикторов регулирования стресс-реакций с опорой на методологические позиции субъектно-деятельностых концепций в отечественной психологии. Одним из направлений является концепция ресурсной роли психической саморегуляции, согласно которой саморегуляция рассматривается как «способ построения динамического взаимодействия с обстоятельствами жизни» (Леонтьев, 2016, с. 28). В исследованиях В. И. Моросановой обоснована целостная система осознанной саморегуляции, в которую включены процессы планирования целей, моделирования значимых для достижения цели условий, программирование действий, оценивание и коррекция результатов (Моросанова, 2004, с. 6).

Следует отметить и исследования, посвященные роли совладающего (копинг) поведения. Ориентируясь на концепцию Р. Лазаруса и Р. Фолкмана, утверждающих, что стресс возникает, когда требования среды находятся на пределе или за пределами человеческих возможностей (Lasarus R. S., Folkman, 1984; Lasarus, 1999), Т. Л. Крюкова с коллегами предлагает оригинальный метод индивидуального прогнозирования совладающего поведения (Крюкова и соавт., 2021). Суть метода — в построении индивидуального профиля личности, определяемого соотношением совокупности психологических качеств. Специфика профиля позволяет прогнозировать, насколько успешно и как справится субъект с трудной жизненной ситуацией.

Опираясь на парадигму субъектно-ресурсного подхода в исследованиях феноменологии эмоционального (профессионального) выгорания, Н. Е. Водопьянова утверждает, что процессы дезадаптации и выгорания детерминируются истощением психологических ресурсов, их непродуктивной систематизацией в самосознании субъекта (Водопьянова, соавт., 2023). В этой связи отмечается эвристичность концепции проактивного совладания (Greenglass, 2002) активно разрабатываемой в российской психологии (Н. Е. Водопьянова, соавт., 2023; Е. С. Старченкова, 2009; Куфтяк, Бехтер, 2020 и др.). В отличие от подхода, объясняющего совладание как реакцию человека на текущую или состоявшуюся трудную жизненную ситуацию (реактивное совладание), Э. Грингласс рассматривает копинг-поведение как проактивное, его ведущим временным параметром является не настоящее или прошлое, а будущее (beyond coping). Личность, обладающая проактивными копинг-ресурсами, не только видит потенциальные факторы стресса, но и заблаговременно принимает меры, чтобы предотвратить или ослабить их воздействие. При этом возможные риски не оцениваются как угроза, а рассматриваются в позитивном контексте как вызовы и возможность достижения цели, что приводит к динамике самой мотивации совладания (Greenglass, 2002; Старченкова, 2009).

В отечественных и зарубежных исследованиях учеными показано влияние профессиональных стрессов на адаптационный потенциал медицинских работников (Ильясова, Фарахьянова, 2016; Соболева, 2018; Пусташиева, 2017; Шадрина, 2019; Abdollahi et al., 2014; Lambert et al., 2007; Rivera, Shapoval & Medeiros, 2021; Л. Ш. Кравченко, Ш. У. Ахмедова, 2017). Подчеркивается прямая связь между уровнем и видом профессиональной мотивации, с одной стороны, и индивидуальной стрессоустойчивостью — с другой. Так, слабая стрессоустойчивость обусловливает снижение мотивации, проявление апатии, утрату профессиональной идентичности (Ильясова, Фарахьянова, 2016). А. Б. Леонова и И. И. Кудрина в исследовании, проведенном в период пандемии Ковид-19, отметили, что, несмотря на выраженный уровень стресса, врачи не обнаруживают склонности к использованию ассертивных и импульсивных действий для преодоления стресса (Кудрина, Леонова, 2019).

Имеются данные о темпоральной динамике потребности аффилиации при переживании врачами жизненных кризисов, стрессогенных по сути (Ясько, Дорохова, 2024). Установлено, что потребность в социальных контактах, в принятии значительно слабее выражена у лиц, недавно переживших кризисное событие в жизни, по сравнению с их коллегами, обозначившими, что трудный жизненный период был более года назад (Там же).

В исследовании, организованном в среде врачей и среднего медицинского персонала различных лечебных учреждений, было установлено наличие у медицинских работников двух видов стрессоустойчивости, обусловленных разными диспозиционными индикаторами оптимизма. Первый вид (оптимистическая стрессоустойчивость) основан на преобладании у субъектов позитивных ожиданий — тесно связанных со средне-высокими показателями стрессоустойчивости. Второй тип — «тревожных негативных ожиданий», связан с предикторной ролью сниженного оптимизма в формировании слабой стрессоустойчивости медицинских работников (Ясько, Тедорадзе, 2023).

С появлением искусственного интеллекта (ИИ) активизировалось применение концепций математического моделирования в психологии (Математическая психология…, 2023; Петренко, Супрун, 2023; Шендяпин, 2023; Панфилова, 2023; Abedin, 2022; Angelov et al., 2021; Guidotti, et al., 2018 и др.). Так, А. С. Панфилова (2023) в исследовании возможностей применения методов объяснимого искусственного интеллекта к моделям диагностики психологических свойств личности отмечает преимущества методов математического моделирования по сравнению с нейросетевым подходом. Несмотря на то что нейросетевая технология имеет обоснования (Abedin, 2022; Angelov et al., 2021; Guidotti et al., 2018), ее применение связано с определенными сложностями. Автор отмечает: нахождение эффективных алгоритмов обучения идет путем исследования пространства параметров модели, которое определяется множеством слоев и миллионами характеристик, что ведет к рассмотрению глубоких нейронных сетей как «черных ящиков» (black box models). По мнению А. С. Панфиловой, разработка методов математического моделирования дает в руки исследователю возможность прямого понимания механизма, которым оперирует модель ИИ. Формулируется проблема «объяснимости» ИИ, которая внутренне присуща всей предметной области применения технологий «explainable AI» (XAI) (Abedin, 2022). При этом А. С. Панфилова опирается на понимание объяснимого искусственного интеллекта как технологии, применение которой позволяет представить некоторой целевой аудитории данные о деталях функционирования ИИ и принятии решений в форме, позволяющей ясно и легко интерпретировать их смысл (Панфилова, 2023, с. 194).

В исследовании В. М. Шендяпина представлена оригинальная концептуально-аналитическая модель принятия решения в пороговых сенсорно-перцептивных задачах как типичных ситуациях с неопределенностью. Обоснована применимость математического аппарата байесовского подхода к моделированию различения сходных объектов и оценке уверенности как частного случая субъективной веры. В рамках этого подхода автором получено математическое выражение для информационного свидетельства — решающей переменной, необходимой для рационального выбора альтернативы решения (Шендяпин, 2023).

Представленный краткий обзор позволяет сформулировать проблему исследования. Она обусловлена наличием определенных противоречий:

– между не снижающейся актуальностью научного поиска психологических предикторов личностных ресурсов психической устойчивости субъекта, с одной стороны, и растущим социальным запросом на разработку технологий и методов психологической поддержки личности в трудных жизненных ситуациях — с другой;

– между сложившейся теоретико-методологической базой отечественной математической психологии, с одной стороны, и отсутствием широкой практики применения методов и приемов математического моделирования для исследования конкретных психических феноменов — с другой.

Изложенные противоречия определили цель проведенного исследования: эмпирически обосновать технологию математического моделирования в прогнозе психологических ресурсов проактивного совладания (на примере личности медицинского работника).

Проверялась эмпирическая гипотеза: проактивное совладание в системе копинг-стратегий выступает предиктором психологических ресурсов устойчивости личности к развитию эмоционального (профессионального) выгорания, что может быть подтверждено с помощью технологии математического моделирования и разработанной модели прогностической диагностики.

Концепция исследования отражена в следующей последовательности поставленных задач:

1) провести в сформированной выборке медицинских работников диагностику синдрома эмоционального (профессионального) выгорания для выделения подгруппы испытуемых с отсутствием симптомов выгорания;

2) установить взаимосвязи между сниженными показателями симптомов выгорания и структурно-динамическим профилем личности;

3) выделить субъектно-деятельностные индикаторы проактивного совладания у испытуемых с отсутствием симптомов выгорания (по показателям стратегий проактивного совладающего поведения, рефлексии деятельности, произвольной саморегуляции);

4) провести математическое моделирование психологических ресурсов совладания и предложить модель прогностической диагностики.

Теоретико-методологическим основанием выступили концепции субъектно-ресурсного, субъектно-деятельностного анализа феноменологии личности, проактивного совладания, регуляции психических состояний.

Организация исследования

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе анализировались эмпирические данные по симптоматике эмоционального (профессионального) выгорания (ПВ) и выделялись две подгруппы испытуемых по признаку наличия синдрома ПВ в измерениях; устанавливались взаимосвязи между сниженными показателями эмоционального выгорания и структурно-динамическим профилем личности; выделялись индикаторы проактивного совладания в выделенных подгруппах; рассматривались компоненты рефлексии деятельности в подгруппах, дифференцированных по показателю эмоционального выгорания; проводился сравнительный анализ профилей саморегуляции в подгруппах. Результатом первого этапа стало выделение совокупности переменных, подлежащих процедуре математического моделирования.

На втором этапе разрабатывалась математическая модель прогностической диагностики психологических ресурсов противодействия рискам дезадаптации медицинских работников.

Совокупную выборку исследования составили 250 медицинских работников (врачи клинических специализаций — 200 чел.; медицинские сестры — 50 чел.). Подгруппа врачей представлена по полу: мужчины — 62 чел. (31,0%); женщины — 138 чел. (69,0%).

Использованы психодиагностические методики: Опросник MBI Маслач и Джексон (адаптация Н. Водопьяновой для медицинских работников (Водопьянова, 2009, с. 148–149); многофакторный личностный опросник FPI (Практикум…, с. 314–323); Опросник проактивного совладания (Куфтяк, Бехтер, 2020); а также следующие тесты: «Оценка рефлексивности личности» (Карпов, Пономарева, 2000, с. 55–65); «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова, 2004).

Применены методы математической статистики и математического моделирования: параметрическая статистика (расчет средней арифметической и стандартного отклонения; t-критерий Стьюдента; r-критерий Пирсона), многофункциональный критерий Фишера (ϕ*); методы многомерного статистического анализа (МСА). Использовались компьютерные приложения MS Excel, SPSS-20.

Первый этап исследования

Анализ симптомов эмоционального (профессионального) выгорания (ПВ)

Из 250 обследованных медицинских работников у 40,8% (102 чел.) обнаружены высокие или средне-высокие показатели по всем или отдельным симптомам ПВ. Не выражена симптоматика выгорания или отмечается на уровне средне-низких значений у остальных 148 человек (59,2%) обследованных (табл. 1).

Из 148 респондентов, включенных в подвыборку n1, медицинских сестер — 26 чел. (52,0% от состава сестринского персонала), а врачей — 122 чел. (61,0% от первоначального состава подвыборки врачей).

Отмечена определенная специфика выраженности симптоматики выгорания у мужчин и женщин. Врачи-мужчины более устойчивы к дезадаптационным состояниям, чем женщины. Из 62 мужчин, прошедших диагностику, у 77,4% (48 чел.) не обнаружено симптомов ПВ, в то время как среди врачей женского пола аналогичный показатель составил 53,6% (74 чел.) (при ϕ = 3,32, р ≤ 0,001). Отсутствие статистически значимых различий в выраженности адаптационной устойчивости у медицинских сестер и врачей (ϕ = 1,15) является объективным основанием для рассмотрения в дальнейшем группы n1 как однородной по критерию «отсутствие симптомов ПВ».

Анализ структурно-динамических характеристик выделенных подгрупп. Личностные профили медицинских работников.

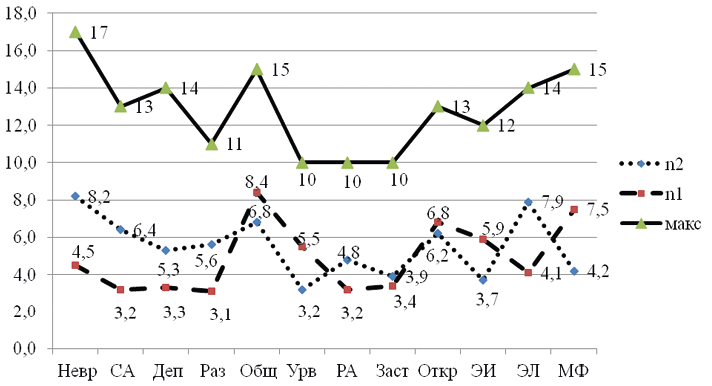

Измерения, проведенные с применением Фрайбургского личностного опросника (FPI форма В), показали, что личностные профили в обеих подгруппах различаются (рис. 1). В группе n2 более выражены: невротичность (М = 8,2 против 4,5 в группе n1); раздражительность (М = 6,6 против 3,1 в группе n1); реактивная агрессивность (М = 4,8 против 3,2 в группе n1); эмоциональная лабильность (М = 7,9 против 4,1 в группе n1); спонтанная агрессивность (М = 6,4 против 3,2 в группе n1).

В группе n1 выше среднего уровня показатели общительности (М = 8,4), уравновешенности (М = 5,5). Не имеют высокой выраженности невротичностъ спонтанная и реактивная агрессивность, депрессивность.

Особо следует отметить расхождения в проявлении экстраверсии/интроверсии и маскулинизма/феминизма. При максимальном показателе по шкале «экстраверсия — интроверсия» 12 баллов, означающем высоко выраженную экстравертированность личности, адаптированные медицинские работники среднегрупповым показателем 5,9 балла демонстрируют преобладание у значительного большинства амбивертированности, способности ситуативно активизировать качества экстра- или итроверсии. В группе n2 показатель по этой шкале представлен средним баллом, свидетельствующим о преобладании качеств интроверсии (М = 3,7).

В интерпретации шкалы «маскулинизм — феминизм» (максимальный балл 15,0) предлагается исходить из оценивания сниженных диагностических показателей как преобладание у испытуемого феминных качеств. Сравнение по данной шкале строилось с учетом группировки испытуемых по полу. В группе n1 из 148 чел. 48 — лица мужского пола. Все они облwадают выраженной маскулинностью (М = 9,5 ± 0,80). В женской части этой подгруппы 60 человек (60,0%) более склонны к проявлению маскулинизма (М = 7,6 ± 0,49). Высокий балл обеспечен проявленными в опросе склонностями: выполнять в процессе деятельности такие задания, когда можно действовать без долгих размышлений; быть уверенным в своем будущем; не унывать при неизбежных неудачах; сохранять устойчивость позитивного настроения. Сорок женщин подгруппы n1 имеют более выраженными качества феминизма (М = 5,3 ± 0,80).

В подгруппе n2 у лиц мужского пола (14 чел.) также отмечено преобладание маскулинных качеств (М = 8,4 ± 1,68). В среде женщин этой подгруппы только 27,8% (25 чел.) обнаружили аналогичные качества (М = 7,3 ± 2,64). Остальные 65 женщин обладают преимущественно феминным восприятием мира (М = 3,2 ± 2,04). Отмеченная специфика соответствует и среднегрупповому показателю по шкале XII в подгруппе n2 (М = 6,3 ± 2,12).

Результаты анализа показателей стратегий проактивного совладания

Использованная диагностическая методика структурирует копинг-стратегии в шести шкалах:

1) «проактивное совладание» (ПРО) — основная шкала, измеряющая отношение человека к трудной ситуации как источнику позитивного опыта и отражающая уверенность субъекта в успешном решении проблем;

2) «рефлексивное совладание» (РЕФ) измеряет когнитивную оценку ресурсов и прогнозирование результатов;

3) «стратегическое планирование» (СП) позволяет измерить способность планирования предстоящих действий в затрудненных ситуациях;

4) «превентивное совладание» (ПРВ) — шкала, измеряющая способность использовать прошлый опыт в предвосхищении трудных ситуаций;

5) «поиск инструментальной поддержки» (ИП) означает способность фокусироваться на поиске информации в общении с другими людьми для решения трудной жизненной ситуации;

6) «поиск эмоциональной поддержки» (ЭП) показывает, насколько человек настроен на общение с окружением для регуляции своего эмоционального состояния.

Максимальный средний показатель по каждой шкале — 4 балла.

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что в обеих подгруппах значения по всем шкалам находятся преимущественно в среднем диапазоне (3,5 < 2,0). Однако в среде медицинских работников с устойчивой адаптивностью (n1) показателей низкого диапазона (М ≤ 2,0) не выделено, а в подгруппе n2 таковой является оценка по шкале «проактивное совладание» (М = 1,8 ± 0,86).

Сравнение среднегрупповых результатов обнаруживает статистически значимое преобладание в подгруппе n1 показателей по шкалам: «проактивное совладание» (при t = 10,63, р < 0,001); «рефлексивное совладание» (при t = 6,99, р < 0,001) и «превентивное совладание» (при t = 11,60, р < 0,001). При этом в среде подгруппы n2 значительно более активен ресурс поиска эмоциональной поддержки (при t = 10,29, р < 0,001).

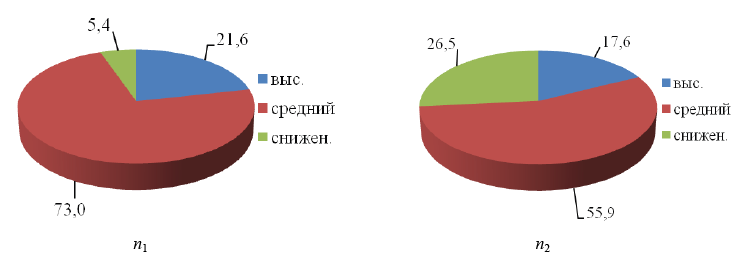

Отмечаются особенности активности системообразующего копинга — «Проактивное совладание» (ПРО) по уровням выраженности (высокий — средний — сниженный) (табл. 3, рис. 2).

В подгруппе n1 достоверно больше респондентов опираются на проактивный копинг среднего уровня сформированности (108 чел. / 73,0%, против 57 чел. / 55,9% в группе n2). В среде респондентов второй подгруппы значимо больше медработников, не обнаруживших ресурсность этой стратегии (27 чел. / 26,5%, против 8 чел. / 5,4% в подгруппе n1).

Показатели оценки рефлексивности личности

Согласно концепции рефлексии деятельности, предложенной А. В. Карповым и В. В. Пономаревой (2000), этот показатель когнитивной сферы личности диагностируется по четырем критериям (шкалам): рефлексия прошлой, текущей, будущей деятельности, а также рефлексия межличностного общения и взаимодействия. Каждое утверждение оценивается в диапазоне семи баллов, а общая оценка по шкале определяется как сумма выставленных оценок по каждому утверждению. Поскольку шкалы включают по 8 утверждений, максимальный показатель по каждому критерию (шкале) составляет 56 баллов.

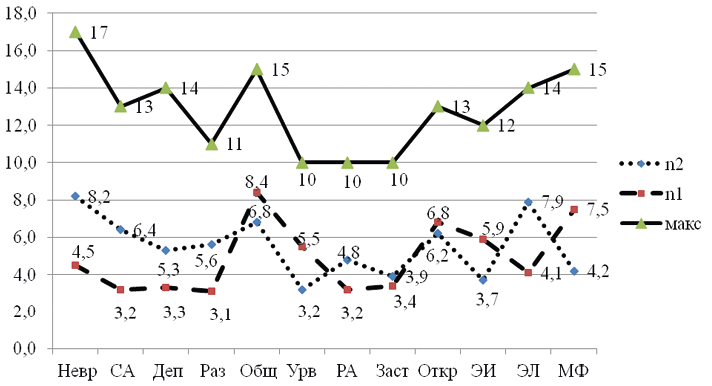

Результаты проведенных измерений обнаружили высоко достоверные различия среднегрупповых оценок по всем шкалам (табл. 4), что наглядно демонстрирует проекция показателей на диаграмме (рис. 3).

Следует отметить, что в подгруппе медицинских работников с симптомами выгорания среднегрупповые оценки по диагностируемым шкалам находятся на высоком уровне: они составляют относительно максимальной (56 баллов) от 71,1 до 84,5%. В подгруппе n1 аналогичные показатели находятся в диапазоне среднего уровня (59,0–63,6% от максимального).

Корреляционный анализ выявил специфику взаимосвязей между показателями рефлексии и симптомами выгорания (табл. 6).

Высокие показатели по шкалам рефлексии в подгруппе n2 обнаруживают положительную взаимосвязь с эмоциональным истощением, деперсонализацией и редукцией достижений (по шкалам «рефлексия будущей деятельности» и «рефлексия общения и взаимодействия»). В подгруппе n1 корреляция выделена только по симптому «редукция достижений» (r = –0,357; р < 0,05; отрицательный знак в показателе коэффициента корреляции обусловлен разнонаправленностью шкал измерения сравниваемых переменных).

Анализ стилей саморегуляции в сравниваемых подгруппах

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» основан на понимании осознанной саморегуляции как процесса инициации и управления произвольной активностью человека (Моросанова, 2004). К механизмам (звеньям) процесса саморегуляции, являются: планирование; моделирование; программирование; оценивание результатов. Примененная диагностическая методика предполагает также анализ определенных личностных свойств («самостоятельность»; «гибкость»), которые характеризуют функционирование каждого звена процесса саморегуляции (Моросанова, 2004, с. 6).

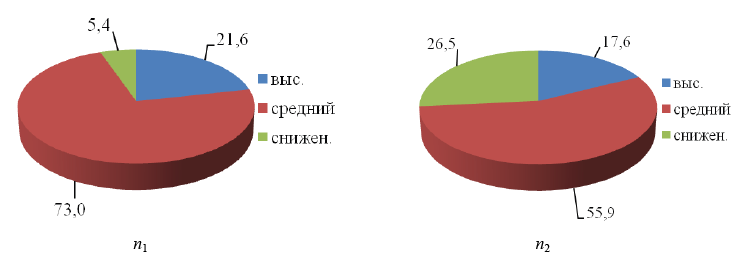

Анализ параметрических данных по каждому компоненту профиля отмечает достоверно более высокие показатели в подгруппе n1 по двум шкалам («моделирование» и «гибкость»), а в подгруппе n2 — по остальным звеньям процесса саморегуляции и интегральному показателю «общий уровень саморегуляции» (табл. 7).

Визуализация профилей показывает, что в среде адаптированных медицинских работников он может быть описан как гармоничный, среднего уровня. Для субъектов, подверженных симптоматике выгорания, типичен акцентированный профиль с преобладанием высоких «точек» по звеньям: «самостоятельность»; «оценка результатов»; «планирование» и «программирование», при этом значительно снижены относительно среднего уровня выраженности показатели по шкалам «гибкость» и «моделирование» (рис. 4).

Корреляционный анализ выявил ресурсную роль отдельных механизмов процесса саморегуляции и устойчивости к профессиональному выгоранию в подгруппе n1 (табл. 8). Симптом эмоционального истощения (ЭИ) отрицательно взаимосвязан со сформированными на среднем уровне механизмами моделирования (r = –0,327), программирования (r = –0,415), а также качеством психологической гибкости (r = –0,408). Отсутствию явлений деперсонализации (Д) противостоят психологическая гибкость (r = –0,365) и способность моделировать поведение в ситуации стресса (r = –0,408); высокие показатели по редукции достижений (РД), означающие отсутствие данного симптома выгорания, взаимосвязаны с качеством самостоятельности в структуре предикторов произвольной саморегуляции (r = 0,294).

В подгруппе n2 механизмы оценки результатов и планирования, выходящие в диапазон повышенного уровня сформированности, положительно связаны с выраженной в этой среде респондентов симптоматикой эмоционального истощения (r = 0,377 и 0,353). Акцентированные «самостоятельность» и «программирование» у респондентов второй подгруппы коррелирует с явлением деперсонализации (Д; r = 0,287), и с симптомом редукции достижений (РД; r = –0,354).

Обсуждение

Проведенный анализ эмпирических данных позволяет говорить о различиях в ресурсной базе противодействия рискам дезадаптации у лиц, дифференцированных по показателям симптоматики профессионального выгорания.

Ресурсная база личности, подверженной синдрому выгорания

Личностные профили медицинских работников, обнаруживших симптомы выгорания, характеризуются повышенной невротичностью, раздражительностью, эмоциональной лабильностью, преобладанием качеств интроверсии. Отдельные респонденты этой подгруппы имеют склонность к реактивной и спонтанной агрессивности. Ресурсная база проактивного совладающего поведения ослаблена. При этом значимое большинство субъектов с симптомами выгорания демонстрируют высокую рефлексивность как в интегральном показателе этого индикатора когнитивной сферы, так и в отдельных проявлениях рефлексии деятельности (ретроспективной, перспективной, актуальной). Большое значение они уделяют рефлексивному контролю межличностного общения и взаимодействия в процессе деятельности. Эти проявления рефлексии устойчиво взаимосвязаны с симптомами выгорания, что может интерпретироваться в контексте перманентной тревоги и нервно-психического напряжения личности.

Саморегуляция поведения базируется на акцентах высоко сформированных механизмов оценки результатов, планирования и программирования действий с опорой на развитость регуляторной автономности (самостоятельности). Однако такие субъекты проявляют слабую психологическую гибкость, в динамично меняющейся обстановке они чувствуют себя неуверенно, трудно привыкают к жизненным переменам. Чтобы избегать неудачи в выполнении деятельности, они компенсируют недостаток психологической пластичности высоким рефлексивным анализом хода ее выполнения, прогностическим планированием и программированием деятельности. Перманентность напряжения ресурсов саморегуляции проецируется на процесс нарастания симптоматики эмоционального (профессионального) выгорания, что подтверждается в данных корреляционного анализа (см. табл. 8).

Ресурсная база личности, не подверженной синдрому выгорания

Личностный профиль имеет сглаженную конфигурацию, со средним уровнем выраженности диагностируемых качеств. Субъекты общительны, уравновешены, ситуативны в активации экстра- и итроверсии. У женщин этой подгруппы обнаружена склонность к решительности в действиях, уверенности в своем будущем, устойчивости позитивного настроения (проявления маскулинизма в интерпретации шкалы «маскулинизм — феминизм» примененного Опросника FPI).

У значительной части респондентов проактивный копинг среднего уровня активности является ресурсным в преодолении стресса. Также на среднем уровне развиты все виды рефлексии деятельности (ретроспективной, перспективной, актуальной, общения).

Целостная система саморегуляции произвольной активности характеризуется преобладанием механизма моделирования внешних и внутренних значимых условий преодоления сложных ситуаций, их осознанностью, детализированностью и адекватностью. В отличие от коллег, с симптомами выгорания, респонденты этой группы проявляют высокую гибкость, пластичность в учете условий моделирования и программирования действий. Ресурсность отдельных механизмов процесса саморегуляции в противостоянии факторам риска развития профессионального выгорания подтверждена наличием устойчивых отрицательных взаимосвязей в данных корреляционного анализа. Психологическая гибкость противостоит симптомам эмоционального истощения, деперсонализации. Акцент на способности выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем (моделирование) позволяет противодействовать развитию состояния деперсонализации. Отсутствие явления редукции профессиональных достижений поддерживается качеством самостоятельности, имеющем, как и в целом профиль саморегуляции, средний уровень выраженности (см. табл. 8).

Установленная специфика ресурсной базы противодействия рискам дезадаптации у лиц, не обнаруживших симптоматики профессионального выгорания, обусловила переход на второй этап исследования, задача которого — провести математическое моделирование полученных структурно-динамических переменных и предложить модель прогностической диагностики психологических ресурсов противодействия рискам дезадаптации медицинских работников.

Второй этап исследования. Математическое моделирование психологических ресурсов совладания и разработка модели прогностической диагностики

Статистической обработке были подвергнуты переменные, полученные в выборке из 148 человек (подгруппа n1). В переменных содержатся данные каждого респондента по шкалам примененных психодиагностических методик. Математическую проверку проходила эмпирическая гипотеза о предикторном влиянии компонента «проактивное совладание» (ПРО) в системе копинг-стратегий на психологические ресурсы устойчивости личности к развитию эмоционального (профессионального) выгорания. В проводимом анализе компонент «ПРО» получил статус результативного признака.

Первый шаг состоял в проверке на основе значений асимметрии и эксцесса нормального распределения исходных признаков. Математические расчеты проводились в среде MS Excel с использованием статистических функций и продублированы в среде пакета SPSS.

На втором шаге для выявления связей между исходными признаками проводился корреляционный анализ. Множественная корреляция позволила выявить связи результативного признака с пятнадцатью признаками. В силу коллинеарности некоторых из отобранных признаков их перечень был сокращен до восьми, что позволило отбросить менее существенные признаки и сократить многомерное пространство исходных признаков. Для дальнейшего анализа были включены признаки: «маскулинность/феминность»; «рефлексивное совладание»; «превентивное совладание»; «ретроспективная рефлексия деятельности»; «рефлексия будущей деятельности»; «самостоятельность»; «гибкость»; «программирование».

На третьем шаге проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA пакета SPSS), который позволил доказать, что отобранные в модель признаки действительно влияют на изменчивость результативного признака, т. е. являются факторами.

Для определения математической связи между результативным признаком и признаками-факторами методом наименьших квадратов было получено аналитическое уравнение (регрессионная модель):

у (ПРО) = 0,074680279Х1(МФ) + 0,217508692 Х2(РЕФ) + 0,231640957 Х3(ПРВ) –

–0,016745606 Х4(Ретро) + 0,012592464 Х5(Буд) –0,044256129 Х6(С) +

+ 0,107899404 Х7(Г) –0,022848187 Х8(Пр) + 0,802415060591422

Фрагмент вывода регрессионной модели представлен в Приложении А.

На заключительном шаге для построения идеальной линии тренда были определены средние значения признаков как их математическое ожидание (рис. 5).

Как видно из рис. 5, сравнение значений у (среднего) и у (индивидуального) позволяет определить, насколько велико в целом отклонение личностной траектории результативного признака (ПРО) от заданной и что следует предпринять для их сближения.

Выводы

В представленном исследовании проверялась эмпирическая гипотеза о предикторном влиянии проактивного совладания на структуру и содержание психологических ресурсов устойчивости к развитию эмоционального (профессионального) выгорания медицинских работников.

Установлено, что более половины респондентов (59,2%) не имеют выраженной симптоматики выгорания, что в определенном аспекте созвучно данным, представленным в опубликованных исследованиях (Кудрина, Леонова, 2019). Однако подтверждение склонности к формированию синдрома профессионального выгорания у 40,8% опрошенных обусловливает высокую востребованность поиска научно обоснованных направлений психологического воздействия, поддержки субъектов данного вида деятельности. С высокой степенью достоверности обоснование направлений поддержки позволяет определить технология математического моделирования психологических ресурсов совладания.

Итоговая регрессионная модель, полученная в результате корреляционного и факторного анализов от восьми значимых исходных (непосредственно измеренных) признаков, является малопараметрической моделью, применение которой позволит осуществлять прогноз и определить программу развития индивидуальных психологических ресурсов проактивного совладания со стресс-факторами, обусловливающими риски профессионального выгорания.

Агадуллина, Е. Р., Белинская, Е. П., Джураева, М. Р. (2020). Личностные и ситуационные предикторы проактивного совладания с трудными жизненными ситуациями: кросс-культурные различия. Национальный психологический журнал, 3(39), 30–38. DOI: 10.11621/npj.2020.0304

Водопьянова, Н. Е., Патраков, Э. В., Чижкова, Е. А., Бугулиев, Л. Г. (2023). Личностные корреляты выгорания IT-специалистов. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 12(3), 120–124. DOI: 10.57145/27128474-2023-12-03-28

Водопьянова, Н. Е. (2009). Психодиагностика стресса. СПб: Питер.

Ильясова, Г. Н., Фарахьянова, А. К. (2016). Взаимосвязь стрессоустойчивости и профессиональной деятельности врачей-терапевтов. В Современные проблемы социально-гуманитарных наук (с. 104–109). Уфа: Научно-образовательный центр «Знание».

Карпов, А. В., Пономарева, В. В. (2000). Психология рефлексивных механизмов управления. Москва: Институт психологии РАН.

Кудрина, И. И., Леонова, А. Б. (2019). Специфика профессионального стресса, индивидуальной стресс-резистентности и копинг-поведения у медицинских работников. В Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие (с. 210–214). Москва: МГУ им. Ломоносова.

Куфтяк, Е. В., Бехтер, А. А. (2020). Стресс и проактивное совладающее поведение в период пандемии COVID-19: данные онлайн опроса. Медицинская психология в России: электрон. научный журнал, 12(6), 65.

Кравченко, Л. Ш., Ахмедова, Ш. У. (2017). Организация профилактических мероприятий по выявлению и устранению стресса в работе врача. Молодой ученый, 17, 127–129.

Крюкова, Т. Л., Силина, Е. А., Говоркова, А. М., Екимчик, О. А. (2021). Совладание со стрессом в ситуации пандемии COVID-19 и самоизоляции. В Психологическое сопровождение пандемии COVID-19 (с. 189–198). Москва: Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Леонтьев, Д. А. (2016). Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. Сибирский психологический журнал, 62, 18–37.

Математическая психология: современное состояние и перспективы (2023). В Материалы международной научной конференции, посвященной 90 летию со дня рождения В. Ю. Крылова. Москва, 26–27 октября 2023 г. Москва: Институт психологии РАН, 320. DOI: 10.38098/conf-23-0469

Моросанова, В. И. (2004). Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ): Руководство. Когито-Центр.

Панфилова, А. С. (2023). Применение методов объяснимого искусственного интеллекта к моделям диагностики психологических свойств личности. В Математическая психология: современное состояние и перспективы. Материалы международной научной конференции, посвященной 90 летию со дня рождения В. Ю. Крылова. Москва, 26–27 октября 2023 г (с. 193–200). Москва: Институт психологии РАН.

Петренко, В. Ф., Супрун, А. П. (2023). Ментальные и математические модели в познании многомерного мира. В Математическая психология: современное состояние и перспективы. Материалы международной научной конференции, посвященной 90 летию со дня рождения В. Ю. Крылова. Москва, 26–27 октября 2023 г. Институт психологии РАН, 31–39.

Крылов А. А. (ред.) (2020). Практикум по общей и экспериментальной психологии. СПб: Питер.

Пусташиева, М. Н. (2017). Оценка психологического статуса больных и синдрома эмоционального выгорания у врачей первичного звена в амбулаторных условиях. Смоленский медицинский альманах, 1, 298–302.

Соболева, А. Е. (2018). Взаимосвязь жизнестойкости и отношения к работе у медицинских работников. Устойчивое развитие науки и образования, 8, 46–50.

Старченкова, Е. С. (2009). Концепция проактивного совладающего поведения. Вестник Санкт-Петербургского университета, 12(1), 198–205.

Шадрина, А. Ю., Иванова, Н. Г. (2019). Стресс и стрессоустойчивость медицинских работников. Chronos, 7(34), 25–28.

Шендяпин, В. М. (2023). Байесовский механизм и мультисенсорная интеграция: задачно-ориентированная модель принятия решения и уверенности в восприятии. В Математическая психология: современное состояние и перспективы. Материалы международной научной конференции, посвященной 90 летию со дня рождения В. Ю. Крылова. Москва, 26–27 октября 2023 г. (с. 114–123) Институт психологии РАН.

Ясько, Б. А., Дорохова, И. О. (2024). Тенденции динамики потребности аффилиации при переживании личностью жизненных кризисов. Южно-российский журнал социальных наук, 24(1), 113–125. DOI: 10.31429/26190567-25-2-113-125

Ясько, Б. А., Тедорадзе, Д. Д. (2023). К проблеме стрессоустойчивости врача на этапах жизненного пути (на примере личности врача-педиатра). Национальное здоровье, 3. DOI: 10.34853/NZ.2023.77.77.001

Abdollahi, A., Abu Talib, M., Yaacob, S. N., & Ismail, Z. (2014). Hardiness as a Mediator between Perceived Stress and Happiness in Nurses. Journal of Psychiatry and Mental Health Nursing, 21(9), 789–796. DOI: 10.1111/jpm.12142

Abedin, B. (2022). Managing the Tension between Opposing Effects of Explainability of Artificial Intelligence: A Contingency Theory Perspective. Internet Research, 32(2), 425–453. DOI: 10.1108/INTR-05-2020-0300

Angelov, P. P., Soares, E. A., Jiang, R., Arnold, N. I., Atkinson, P. M. (2021). Explainable Artificial Intelligence: An Analytical Review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. 11(5), 1–13. DOI: 10.1002/widm.1424

Greenglass, E. R. (2002). Beyond Coping: Meeting Challenges, Vision, and Challenges. London: Oxford University Press, pp. 37–62.

Guidotti, R. Monreale, A., Ruggieri, S., Turini. F., Giannotti, F., Pedreschi, D. (2018). A Survey of Methods for Explaining Black Box Models. ACM Computing Surveys, 51(5), 93.

Lambert, V., Lambert, C., Petrini, M., Xiao, M., & Zhang, Y. (2007). Workplace and Social Factors Associated with Physical and Mental Health in Hospital Nurses in China. Nursing and Health Sciences, 9, 120–126. DOI: 10.1111/j.1442-2018.2007.00316.x

Lasarus, R. (1999). Stress and Emotion. A New Synthesis. London: Free Association Book.

Lasarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company.

Rivera, M., Shapoval, V., & Medeiros, M. (2021). The Relationship between Career Adaptability, Hope, Resilience, and Life Satisfaction for Hospitality Students in Times of Covid-19. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29, 789–796. DOI: 10.1016/j.jhlste.2021.100344

Статья поступила в редакцию 10.12.2024

Статья принята к публикации 12.02.2025

Technology of Mathematical Modeling in Forecasting Psychological Resources of Proactive Coping (on the Example of the Personality of a Medical Worker)

G. S. Aksyutenkov, E. V. Knyazeva

Gennady S. Aksyutenkov

E-mail: gennady.axiutenkoff@yandex.ru. ORCID 0009-0005-7329-7639

Elena V. Knyazeva

E-mail: elena-knyazeva@yandex.ru. ORCID 0009-0004-5564-496X

Kuban State University, Stavropolskaya St., 149, Krasnodar, 350040, Russia

Acknowledgement. The research is carried out with the financial support of the Kuban Science Foundation in the framework of the scientific and innovation project Num. NIP-20.1/22.36

Abstract. The article reflects the results of the empirical substantiation of the technology of mathematical modeling for predicting the psychological resources of proactive coping using the example of a medical worker. The following hypothesis was tested: proactive coping in the system of coping strategies acts as a predictor of psychological resources of the individual’s resistance to the development of emotional (professional) burnout, which can be confirmed using mathematical modeling technology and the developed model of prognostic diagnostics. The manifestations of symptoms of professional burnout were studied in a sample of 250 medical workers. The results showed that 59.2% of respondents did not have pronounced symptoms of burnout. However, confirmation of the tendency to develop professional burnout syndrome in 40.8% of respondents determines the high demand for finding scientifically based directions of psychological support for subjects of this type of activity. The resource base of a personality not susceptible to burnout syndrome is determined by a smoothed configuration of the personality profile with an average level of expression of the diagnosed qualities. Subjects are sociable, balanced, situational in activating extra- and introversion. In a significant part of respondents, proactive coping (PRO) of average activity level is a resource in overcoming stress. At the average level, all types of reflection of activity (retrospective, prospective, current, communication) are developed. The integral system of self-regulation of voluntary activity is characterized by the predominance of the mechanism of modeling external and internal significant conditions for overcoming difficult situations, their awareness, detail and adequacy. At the second stage of the study, the task of conducting mathematical modeling of the obtained structural-dynamic variables and developing a model of predictive diagnostics of psychological resources to counteract the risks of maladaptation of medical workers was solved. The “PRO” component received the status of an effective attribute. Step by step, for further research, the following features were included, confirmed by the analysis of variance as factors: “masculinity/femininity”; “reflective coping”; “preventive coping”; “retrospective reflection of activity”; “reflection of future activity”; “independence”; “flexibility”; “programming”. An analytical equation (regression model) was obtained to determine the mathematical relationship between the resultant feature and the factor features using the least squares method. At the final step, the average values of the features were determined as their mathematical expectation to construct the ideal trend line. It was shown that comparing the values of y (average) and y (individual) allows us to determine how large the overall deviation of the personal trajectory of the resultant feature (PTF) from the given one is, and what should be done to bring them closer together.

Keywords: mathematical modeling, emotional burnout, proactive coping, personality profile, reflection of activity, self-regulation, psychological resources.

For citation: Aksyutenkov G. S., Knyazeva E. V. Technology of Mathematical Modeling in Forecasting Psychological Resources of Proactive Coping (on the Example of the Personality of a Medical Worker). South-Russian Journal of Social Sciences. 2025. Vol. 26. No 1. Pp. 124–145.

Abdollahi, A., Abu Talib, M., Yaacob, S. N., & Ismail, Z. (2014). Hardiness as a Mediator between Perceived Stress and Happiness in Nurses. Journal of Psychiatry and Mental Health Nursing, 21(9), 789–796. DOI: 10.1111/jpm.12142

Abedin, B. (2022). Managing the Tension between Opposing Effects of Explainability of Artificial Intelligence: A Contingency Theory Perspective. Internet Research, 32(2), 425–453. DOI: 10.1108/INTR-05-2020-0300

Agadullina, E. R., Belinskaya, E. P., Dzhuraeva, M. R. (2020). Lichnostnye i situatsionnye prediktory proaktivnogo sovladaniya s trudnymi zhiznennymi situatsiyami: kross-kul’turnye razlichiya [Personal and Situational Predictors of Proactive Coping with Difficult Life Situations: Cross-Cultural Differences]. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal [National Psychological Journal], 3(39), 30–38. DOI: 10.11621/npj.2020.0304

Angelov, P. P., Soares, E. A., Jiang, R., Arnold, N. I., Atkinson, P. M. (2021). Explainable Artificial Intelligence: An Analytical Review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. 11(5), 1–13. DOI: 10.1002/widm.1424

Greenglass, E. R. (2002). Beyond Coping: Meeting Challenges, Vision, and Challenges. London: Oxford University Press, pp. 37–62.

Guidotti, R. Monreale, A., Ruggieri, S., Turini. F., Giannotti, F., Pedreschi, D. (2018). A Survey of Methods for Explaining Black Box Models. ACM Computing Surveys, 51(5), 93.

Il’yasova, G. N., Farakh’yanova, A. K. (2016). Vzaimosvyaz’ stressoustoichivosti i professional’noi deyatel’nosti vrachei-terapevtov [The Relationship between Stress Resistance and Professional Activity of General Practitioners]. In Sovremennye problemy sotsial’no-gumanitarnykh nauk [Modern Problems of Social and Humanitarian Sciences] (pp. 104–109). Ufa: Nauchno-obrazovatel’nyi tsentr”Znanie”.

Karpov, A. V., Ponomareva, V. V. (2000). Psikhologiya refleksivnykh mekhanizmov upravleniya [Psychology of Reflexive Control Mechanisms]. Moskva: Institut psikhologii RAN.

Kravchenko, L. Sh., Akhmedova, Sh. U. (2017). Organizatsiya profilakticheskikh meropriyatii po vyyavleniyu i ustraneniyu stressa v rabote vracha [Organization of Preventive Measures to Identify and Eliminate Stress in the Work of a Physician]. Molodoi uchenyi [Young Scientist], 17, 127–129.

Krylov A. A. (Ed.) (2020). Praktikum po obshchei i ehksperimental’noi psikhologii [Workshop on General and Experimental Psychology]. SPb: Piter.

Kryukova, T. L., Silina, E. A., Govorkova, A. M., Ekimchik, O. A. (2021). Sovladanie so stressom v situatsii pandemii COVID-19 i samoizolyatsii [Coping with Stress in the Situation of the COVID-19 Pandemic and Self-isolation]. In Psikhologicheskoe soprovozhdenie pandemii COVID-19 [Psychological Support of the COVID-19 Pandemic] (pp. 189–198). Moskva: Fakul’tet psikhologii MGU imeni M. V. Lomonosova.

Kudrina, I. I., Leonova, A. B. (2019). Spetsifika professional’nogo stressa, individual’noi stress-rezistentnosti i koping-povedeniya u meditsinskikh rabotnikov [The Specificity of Occupational Stress, Individual Stress Resistance and Coping Behaviors in Health Care Workers]. In Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya: vyzovy, resursy, blagopoluchie [Specificity of Professional Stress, Individual Stress Resistance and Coping Behavior in Medical Workers] (pp. 210–214). Moskva: MGU im. Lomonosova.

Kudrina, I. I., Leonova, A. B. (2019). Spetsifika professional’nogo stressa, individual’noi stress-rezistentnosti i koping-povedeniya u meditsinskikh rabotnikov [Specificity of Professional Stress, Individual Stress Resistance and Coping Behavior in Health Workers]. In Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya: vyzovy, resursy, blagopoluchie [Psychology of Stress and Coping Behavior: Challenges, Resources, Well-being] (pp. 210–214). Moskva: MGU im. Lomonosova.

Kuftyak, E. V., Bekhter, A. A. (2020). Stress i proaktivnoe sovladayushchee povedenie v period pandemii COVID-19: dannye onlain oprosa [Stress and Proactive Coping Behavior during the COVID-19 Pandemic: Data from an Online Survey]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: ehlektron. nauchnyi zhurnal [Medical Psychology in Russia: Electronic. Scientific Journal], 12(6), 65.

Lambert, V., Lambert, C., Petrini, M., Xiao, M., & Zhang, Y. (2007). Workplace and Social Factors Associated with Physical and Mental Health in Hospital Nurses in China. Nursing and Health Sciences, 9, 120–126. DOI: 10.1111/j.1442-2018.2007.00316.x

Lasarus, R. (1999). Stress and Emotion. A New Synthesis. London: Free Association Book.

Lasarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company.

Leont’ev, D. A. (2016). Samoregulyatsiya, resursy i lichnostnyi potentsial [Autoregulation, Resources, and Personality Potential]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian Psychological Journal], 62, 18–37.

Matematicheskaya psikhologiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Mathematical Psychology: Current State and Prospects] (2023). In Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 90 letiyu so dnya rozhdeniya V. Yu. Krylova. Moskva, 26–27 oktyabrya 2023 g [Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of the birth of V. Yu. Moscow, October 26–27, 2023]. Moskva: Institut psikhologii RAN, 320. DOI: 10.38098/conf-23-0469

Morosanova, V. I. (2004). Oprosnik “Stil’ samoregulyatsii povedeniya” [Questionnaire “Style of self-regulation of behavior”] (SSPM): Rukovodstvo. Kogito-Tsentr.

Panfilova, A. S. (2023). Primenenie metodov ob’’yasnimogo iskusstvennogo intellekta k modelyam diagnostiki psikhologicheskikh svoistv lichnosti [Application of Methods of Explainable Artificial Intelligence to Models of Diagnostics of Psychological Properties of Personality]. In Matematicheskaya psikhologiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 90 letiyu so dnya rozhdeniya V. Yu. Krylova. Moskva, 26–27 oktyabrya 2023 g [Mathematical Psychology: Current State and Prospects. Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of the Birth of V. Yu. Moscow, October 26–27, 2023] (pp.193–200). Moskva: Institut psikhologii RAN.

Petrenko, V. F., Suprun, A. P. (2023). Mental’nye i matematicheskie modeli v poznanii mnogomernogo mira. Matematicheskaya psikhologiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Mental and Mathematical Models in Understanding the Multidimensional World]. In Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 90 letiyu so dnya rozhdeniya V. Yu. Krylova. Moskva, 26–27 oktyabrya 2023 g [Mathematical Psychology: Current State and Prospects. Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of the Birth of V. Yu. Moscow, October 26–27, 2023] (pp. 31–39). Moskva: Institut psikhologii RAN.

Pustashieva, M. N. (2017). Otsenka psikhologicheskogo statusa bol’nykh i sindroma ehmotsional’nogo vygoraniya u vrachei pervichnogo zvena v ambulatornykh usloviyakh [Evaluation of Psychological Status of Patients and Syndrome of Emotional Burning in Primary Doctors in Ambulatory Conditions]. Smolenskii meditsinskii al’manakh [Smolensk Medical Almanac], 1, 298–302.

Rivera, M., Shapoval, V., & Medeiros, M. (2021). The Relationship between Career Adaptability, Hope, Resilience, and Life Satisfaction for Hospitality Students in Times of Covid-19. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29, 789–796. DOI: 10.1016/j.jhlste.2021.100344

Shadrina, A. Yu., Ivanova, N. G. (2019). Stress i stressoustoichivost’ meditsinskikh rabotnikov [Stress and stress Resistance of Medical Workers]. Chronos [Chronos], 7(34), 25–28.

Shendyapin, V. M. (2023). Baiesovskii mekhanizm i mul’tisensornaya integratsiya: zadachno-orientirovannaya model’ prinyatiya resheniya i uverennosti v vospriyatii [Bayesian Mechanism and Multisensory Integration: A Task-Oriented Model of Decision Making and Confidence in perception]. In Matematicheskaya psikhologiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 90 letiyu so dnya rozhdeniya V. YU. Krylova. Moskva, 26–27 oktyabrya 2023 g. [Mathematical Psychology: Current State and Prospects. Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of the Birth of V. Yu. Moscow, October 26–27, 2023] (pp. 114–123). Moskva: Institut psikhologii RAN.

Soboleva, A. E. (2018). Vzaimosvyaz’ zhiznestoikosti i otnosheniya k rabote u meditsinskikh rabotnikov [The Relationship Between Hardiness and Attitude to Work Among Medical Workers]. Ustoichivoe razvitie nauki i obrazovaniya [Sustainable Development of Science and Education], 8, 46–50.

Starchenkova, E. S. (2009). Kontseptsiya proaktivnogo sovladayushchego povedeniya [The Concept of Proactive Coping Behaviour]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg University], 12(1), 198–205.

Vodop’yanova, N. E. (2009). Psikhodiagnostika stressa [Psychodiagnostics of Stress]. SPb: Piter.

Vodop’yanova, N. E., Patrakov, Eh. V., Chizhkova, E. A., Buguliev, L. G. (2023). Lichnostnye korrelyaty vygoraniya IT-spetsialistov [Personal Correlates of It-Specialists Burnout]. Azimut nauchnykh issledovanii: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology], 12(3), 120–124. DOI: 10.57145/27128474-2023-12-03-28

Yas’ko, B. A., Dorokhova, I. O. (2024). Tendentsii dinamiki potrebnosti affiliatsii pri perezhivanii lichnost’yu zhiznennykh krizisov [Trends in The Dynamics of the Need for Affiliation in In-dividuals Experiencing Acute Life Crises]. Yuzhno-rossiiskii zhurnal sotsial’nykh nauk [South-Russian Journal of Social Sciences], 24(1), 113–125. DOI: 10.31429/26190567-25-2-113-125

Yas’ko, B. A., Tedoradze, D. D. (2023). K probleme stressoustoichivosti vracha na ehtapakh zhiznennogo puti (na primere lichnosti vracha-pediatra) [To the Problem of Stress Resistance of a Doctor at the Stages of Life (On the Example of The Personality of a Pediatrician)]. Natsional’noe zdorov’e [National Health], 3. DOI: 10.34853/NZ.2023.77.77.001

Received 10.12.2024

Accepted 12.02.2025

© 2025 by the author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Таблица 1. Показатели измерения выраженности симптомов профессионального выгорания в среде медицинских работников (М±SD)

Table 1. Indicators for measuring the severity of professional burnout symptoms among medical workers (M±SD)

|

Выборка

|

ЭИ

|

Д

|

РД

|

|

Всего (N=250 чел.)

|

22,6±3,45*

|

7,9±2,62*

|

34,1±6,38 *

|

|

n1 (148 чел.)

|

15,8±2,08°

|

5,2±2,16 *°

|

38,7±6,24°

|

|

n2 (102 чел.)

|

29,4±4,81!

|

10,6±3,08 *!

|

29,5±6,52 *

|

Примечание: Символами обозначены уровни выраженности симптомов: ° — низкий; * — средний; ! — высокий; *! — средне-высокий; *° — средне-низкий. ЭИ — эмоциональное истощение; Д — деперсонализация; РД — редукция профессиональных достижений.

Рис. 1. Личностные профили сравниваемых подгрупп

Figure 1. Personality profiles of the compared subgroups

Примечание: Невр — невротичностъ; СА — спонтанная агрессивность; Деп — депрессивность; Раз — раздражительность; Общ — общительность; Урв — уравновешенность; РА — реактивная агрессивность; Заст — застенчивость; Откр — открытость; ЭИ — экстраверсия/интроверсия; ЭЛ — эмоциональная лабильность; МФ — маскулинизм/феминизм

Рис. 2. Соотношение долей (%) выраженности проактивного копинга в сравниваемых подгруппах

Figure 2. Ratio of shares (%) of proactive coping expression in the compared subgroups

Таблица 2. Средние показатели (М±SD) измерений проактивного совладания по шкалам в сравниваемых подгруппах

Table 2. Mean values (M±SD) of proactive coping measurements by scales in the compared subgroups

|

Выборка

|

ПРО

|

РЕФ

|

СП

|

ПРВ

|

ИП

|

ЭП

|

|

n1 (148)

|

2,9±0,62*

|

3,0±0,69**

|

2,7±0,80

|

3,0±0,65°

|

2,7±0,79

|

2,8±0,76°°

|

|

n2 (102)

|

1,8±0,86*

|

2,4±0,65**

|

2,5±0,58

|

2,2±0,44°

|

3,1±0,92

|

3,6±0,47°°

|

Примечание: ПРО — проактивное совладание; РЕФ — рефлексивное совладание; СП — стратегическое планирование; ПРВ — превентивное совладание; ИП — поиск инструментальной поддержки; ЭП — поиск эмоциональной поддержки; * — t = 10,63, р < 0,001; ** — t = 6,99, р < 0,001; ° — t = 11,60, р < 0,001; °° — t = 10,29, р < 0,001.

Жирным шрифтом выделены показатели, преобладающие в сравнении.

Таблица 3. Сравнение показателей уровня выраженности проактивного копинга в подгруппах n1 и n2

Table 3. Comparison of the indicators of the level of expression of proactive coping in subgroups n1 and n2

|

Выборки

|

Высокий уровень

|

Средний уровень

|

Сниженный уровень

|

|

чел. /%

|

М±SD

|

чел. /%

|

М±SD

|

чел. /%

|

М±SD

|

|

n1 (148)

|

32 / 21,6

|

3,7±0,19

|

108/73,0

|

2,7±0,40

|

8 / 5,4

|

1,7±0,12

|

|

n2 (102)

|

18 / 17,6

|

3,4±0,48

|

57 / 55,9

|

2,8±0,86

|

27 / 26,5

|

1,7±0,34

|

Примечание: р ≤ 0,001 при ϕ = 2,79; р ≤ 0,000 при ϕ = 4,79.

Жирным шрифтом выделены показатели, преобладающие в сравнении.

Таблица 4. Сравнение среднегрупповых показателей (М±SD) рефлексивной сферы медицинских работников

Table 4. Comparison of average group indicators (M±SD) of the reflexive sphere of medical workers

|

Ретро

|

Нас

|

Буд

|

ОиВ

|

|

n1 (148)

|

33,0±5,27

|

34,5±4,41

|

35,6±6,55

|

34,5±5,03

|

|

n2 (102)

|

42,6±4,27

|

39,8±3,08

|

47,5±5,16

|

43,7±3,74

|

|

t

|

15,82

|

11,27

|

16,05

|

16,56

|

|

р <

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

Примечание: Ретро — рефлексия прошлой деятельности; Нас — рефлексия текущей деятельности; Буд — рефлексия будущей деятельности; ОиВ — рефлексия общения и взаимодействия.

Жирным шрифтом выделены показатели, преобладающие в сравнении.

Таблица 6. Корреляционная матрица (r) взаимосвязей симптомов профессионального выгорания и критериев рефлексии в обследованных подгруппах

Table 6. Correlation matrix (r) of the relationships between symptoms of professional burnout and criteria of reflection in the surveyed subgroups

|

ЭИ

|

Д

|

РД

|

|

n1

|

n2

|

n1

|

n2

|

n1

|

n2

|

|

Ретро

|

0,112

|

0,308*

|

0,105

|

0,407**

|

–0,056

|

–0,160

|

|

Нас

|

0,096

|

0,412**

|

0,087

|

0,276*

|

–0,024

|

–0,159

|

|

Буд

|

0,143

|

0,477**

|

0,132

|

0,307*

|

0,008

|

–0,264*

|

|

ОиВ

|

–0,068

|

0,362*

|

0,029

|

0,194

|

–0,357

|

–0,433**

|

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01. ЭИ — эмоциональное истощение; Д — деперсонализация; РД — редукция достижений; Ретро — рефлексия прошлой деятельности; Нас — рефлексия текущей деятельности; Буд — рефлексия будущей деятельности; ОиВ — рефлексия общения и взаимодействия.

Таблица 7. Сравнение показателей измерения основных шкал опросника «Стиль саморегуляции поведения» в обследованных подгруппах (М±SD)

Table 7. Comparison of the measurement indicators of the main scales of the questionnaire “Style of self-regulation of behavior” in the surveyed subgroups (M±SD)

|

С

|

Ор

|

Г

|

Пл

|

М

|

Пр

|

ОУ

|

|

n1 (148)

|

4,8±1,89

|

5,6±1,77

|

5,6±1,73

|

6,2±1,85

|

5,4±1,92

|

5,9±1,55

|

33,5±5,97

|

|

n2 (102)

|

6,4±1,52

|

7,2±1,84

|

4,3±1,06

|

7,4±2,04

|

3,6±0,95

|

7,8±1,88

|

36,7±4,24

|

|

t

|

7,21

|

7,04

|

7,16

|

4,93

|

9,92

|

8,33

|

5,02

|

|

p <

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

0,001

|

Примечание: С — «самостоятельность»; ОР — «оценка результатов»; Г — «гибкость»; Пл — «планирование»; М — «моделирование»; Пр — «программирование»; ОУ — «общий уровень саморегуляции».

Рис. 3. Среднегрупповые показатели (М) измерения рефлексивности медицинских работников с разной выраженностью симптомов профессионального выгорания (подгруппы n1 и n2)

Figure 3. Average group indicators (M) for measuring reflexivity of medical workers with different severity of professional burnout symptoms (subgroups n1 and n2)

Рисунок 4. Профили саморегуляции медицинских работников с разной выраженностью симптомов профессионального выгорания (подгруппы n1 и n2)

Figure 4. Profiles of self-regulation of medical workers with different severity of symptoms of professional burnout (subgroups n1 and n2)

Таблица 8. Корреляционная матрица (r) взаимосвязей симптомов профессионального выгорания и предикторов произвольной саморегуляции в обследованных подгруппах

Table 8. Correlation matrix (r) of the relationships between symptoms of professional burnout and predictors of voluntary self-regulation in the surveyed subgroups

|

ЭИ

|

Д

|

РД

|

|

n1

|

n2

|

n1

|

n2

|

n1

|

n2

|

|

С

|

0,016

|

0,120

|

–0,068

|

0,287*

|

0,294

|

0,121

|

|

Ор

|

–0,038

|

0,377*

|

0,056

|

0,097

|

0,117

|

0,008

|

|

Г

|

–0,408**

|

0,144

|

–0,365*

|

–0,066

|

–0,114

|

–0,075

|

|

Пл

|

0,167

|

0,353*

|

0,114

|

0,063

|

–0,140

|

0,011

|

|

М

|

–327*

|

0,204

|

–0,408**

|

–0,127

|

0,163

|

0,111

|

|

Пр

|

–0,415**

|

0,172

|

0,145

|

0,058

|

0,050

|

–0,354*

|

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,01. ЭИ — эмоциональное истощение; Д — деперсонализация; РД — редукция достижений; С — «самостоятельность»; ОР — «оценка результатов»; Г — «гибкость»; Пл — «планирование»; М — «моделирование»; Пр — «программирование».

Рисунок 5. Визуализация данных идеальной и возможной индивидуальной линий тренда (представлена в программе на языке PYTHON)

Figure 5. Visualization of ideal and possible individual trend line data (presented in a PYTHON program)

Фрагмент вывода регрессионной модели влияния психологических признаков на результативный признак ПРО

|

Регрессионная статистика

|

|

Множественный R

|

0,71005

|

|

R-квадрат

|

0,504171

|

|

Нормированный R-квадрат

|

0,476039

|

|

Стандартная ошибка

|

0,448731

|

|

Наблюдения

|

148

|

|

Дисперсионный анализ

|

|

|

df

|

SS

|

MS

|

F

|

Значимость F

|

|

Регрессия

|

8

|

28,869393

|

3,6087

|

17,922

|

2,815E-18

|

|

Остаток

|

140

|

28,391703

|

0,2014

|

|

|

|

Итого

|

148

|

57,261096

|

|

|

|

|

Коэфф.

|

Станд. ошибка

|

t–

|

P–

|

Нижн. 95%

|

Верхн. 95%

|

Нижн. 95,0%

|

Верхн. 95,0%

|

|

Y-пересечение

|

0,802

|

0,367

|

2,188

|

0,030

|

0,078

|

1,527

|

0,078

|

1,527

|

|

Переменная X 1

|

0,075

|

0,022

|

3,395

|

0,001

|

0,031

|

0,118

|

0,031

|

0,118

|

|

Переменная X 2

|

0,218

|

0,075

|

2,903

|

0,004

|

0,069

|

0,366

|

0,069

|

0,366

|

|

Переменная X 3

|

0,232

|

0,072

|

3,215

|

0,002

|

0,089

|

0,374

|

0,089

|

0,374

|

|

Переменная X 4

|

–0,017

|

0,008

|

–2,140

|

0,034

|

–0,032

|

–0,001

|

–0,032

|

–0,001

|

|

Переменная X 5

|

0,013

|

0,006

|

1,944

|

0,054

|

0,000

|

0,025

|

0,000

|

0,025

|

|

Переменная X 6

|

–0,044

|

0,020

|

–2,180

|

0,031

|

–0,084

|

–0,004

|

–0,084

|

–0,004

|

|

Переменная X 7

|

0,108

|

0,025

|

4,379

|

0,000

|

0,059

|

0,157

|

0,059

|

0,157

|

|

Переменная X 8

|

–0,023

|

0,029

|

–0,784

|

0,434

|

–0,080

|

0,035

|

–0,080

|

0,035

|