УДК 323.2(1-21)(1-22)(470.316) DOI 10.31429/26190567-26-1-22-39

Репрезентация гражданской активности в Ярославской области: городской и сельский аспект

А. В. Соколов, Е. Д. Гребенко

Соколов Александр Владимирович

Эл. почта: alex8119@mail.ru. ORCID 0000-0002-7325-8374.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, ул. Белинского, 58, г. Якутск, 677000, Россия

Гребенко Егор Дмитриевич

Эл. почта: grebenkoegor76@gmail.com. ORCID 0000-0001-9978-077X.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, д. 14, Ярославль, 150000, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования гражданского общества в Ярославской области, проведенного в начале 2024 г. В рамках исследования авторам удалось выявить основные закономерности восприятия и осуществления гражданской активности с точки зрения граждан, представителей некоммерческих организаций и сотрудников органов публичной власти Ярославской области. Благодаря анализу собранных данных были выявлены ключевые тенденции осуществления гражданской активности в городской и сельской местности региона, в том числе с помощью сравнения статистики из исследований прошлых лет. Особое внимание уделяется анализу взаимодействия граждан с общественными организациями и оценке развития коммуникации между представителями некоммерческого сектора и органов власти. В статье обозначена важность интернета в развитии гражданской активности, особенно посредством осуществления цифровой трансформации общественно-политических взаимодействий между властью и обществом. Результаты исследования позволяют говорить о неоднозначности репрезентации гражданской активности в регионе, а также об отсутствии значимых изменений в последние годы. Выявлено, что сельские НКО чаще взаимодействуют с муниципальными структурами, в то время как городские НКО ориентированы на более широкий спектр взаимодействий, включая региональные органы власти и университеты. Зафиксировано, что сельские жители меньше доверяют НКО, чем городские. Кроме того, сельские НКО ощущают меньшую поддержку со стороны властей по сравнению с городскими, что указывает на неравномерное распределение ресурсов. Указывается, что НКО, особенно сельские, демонстрируют больший оптимизм по сравнению с более сдержанными оценками органов власти. Тем не менее результаты могут быть полезны для органов власти, общественных организаций и других профильных учреждений, ведущих свою работу во взаимодействии с общественностью. Статья содержит результаты опросов жителей Ярославской области и экспертных опросов представителей органов власти и некоммерческого сектора региона.

Ключевые слова: гражданская активность, некоммерческие организации, региональная власть, местное самоуправление, гражданское общество, институты, общественные палаты.

Для цитирования: Соколов А. В., Гребенко Е. Д. Репрезентация гражданской активности в Ярославской области: городской и сельский аспект. Южно-российский журнал социальных наук. 2025. Т. 26. № 1. С. 22–39.

Введение

Исследование гражданской активности в контексте территориального разделения, особенно в городской и сельской среде, представляет собой важную сферу современных социальных исследований. В научной литературе можно найти различные подходы к определению и анализу этого явления (Евлегина, 2016). Выделяются как общие закономерности, так и специфические особенности гражданской активности в разных типах поселений.

В целом гражданская активность определяется как осознанное и добровольное участие граждан в общественной жизни, направленное на решение социально значимых проблем и защиту своих прав и интересов (Парма, 2021). Это участие может принимать разнообразные формы: от индивидуальных действий, таких как участие в выборах или обращения в органы власти, до коллективных форм самоорганизации, таких как деятельность общественных организаций, волонтерство и местные инициативы (Крайнова, Агурова, 2021). Ряд исследователей концентрирует своё внимание на таких формах реализации гражданской активности, как выборы, протесты (Кольцова, Киркиж, 2016), территориальное общественное самоуправление (Михайлов, 2023), управление многоквартирными домами (Чернышева, 2024), межсекторное партнерство (Якимец, 2018), инициативное бюджетирование (Воробьев, 2020).

Территориальное разделение гражданской активности обусловлено различиями в социально-экономических условиях, инфраструктуре, уровне развития социальных институтов и культурных особенностях городской и сельской среды. В городской среде, где более высокая плотность населения, инфраструктура развита и социальные институты разнообразны, гражданская активность часто принимает более формализованные и институционализированные формы. Городские жители имеют больше возможностей для участия в деятельности политических партий, общественных организаций, профессиональных союзов и других формальных объединений. В городской среде также лучше развиты механизмы общественного контроля за деятельностью органов власти и местного самоуправления (Великий, Вяльшина, 2024). В сельской местности, напротив, гражданская активность часто носит более неформальный и локальный характер. Социальные связи в сельских сообществах обычно более тесные и личные, что способствует развитию таких форм гражданского участия, как взаимопомощь, добрососедство и участие в местных инициативах, направленных на решение конкретных проблем местного сообщества. Важной спецификой становится и активное участие именно старшего поколения (Колпина, 2018). Необходимо отметить, что в сельской местности важную роль играют традиционные формы самоорганизации и коллективной деятельности.

Специфика сельских территорий заключается также в ином по сравнению с городскими характером отношений между субъектами гражданской активности. Здесь социальное пространство существенно уже, его участники зачастую находятся в комплексе прямых и косвенных взаимосвязей. В результате фактор доверия приобретает ключевое значение (Шорина, 2013).

Муниципальные образования обладают разным объемом ресурсов, тем самым создавая неравные условия для развития гражданской активности. В связи с этим можно говорить о том, что «гражданская активность населения имеет больше предпосылок для своего формирования в крупных городах» (Рогач, Фролова, 2022). При этом исследователи отмечают важность различных форм участия граждан в решении проблем территорий (Секушина, Лебедева, 2024), диалога местных сообществ и власти в вопросах территориального развития (Уханова, 2023).

Исследования показывают, что в последние годы наблюдается тенденция к сближению форм и механизмов гражданской активности в городе и на селе. Развитие информационных технологий, распространение интернета и социальных сетей создают новые возможности для коммуникации и координации действий граждан (Володенков, Федорченко, 2021) независимо от их места проживания (Костина, Костин, 2023). Цифровые технологии стимулируют гражданскую активность (в том числе появление новых форм ее осуществления), снижают издержки в процессе ее организации, облегчают привлечение ресурсов, необходимых для ее осуществления (Секушина, 2023), а также создают новые возможности для взаимодействия с властью (Фролов, Агурова, 2019). В результате в сельской местности появляются новые формы самоорганизации, основанные на использовании современных технологий, а в городах растёт интерес к локальным инициативам и проектам, направленным на улучшение качества жизни в конкретных районах.

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданская активность — это сложный и многогранный феномен, который проявляется по-разному в зависимости от территориального контекста. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на изучение специфических особенностей проявления гражданской активности в разных типах поселений, а также на выявление факторов, способствующих развитию гражданского участия как в городе, так и в селе (Емельянов, 2012). Поэтому целью данной статьи является выявление особенностей репрезентации гражданской активности в Ярославской области с акцентом на сравнении сельской и городской территории.

Методика исследования

В современной научной литературе существует несколько подходов к классификации сельских территорий. Официальные определения сельских территорий со стороны органов власти часто критикуются ввиду неактуальности методик расчётов и классификаторов определения статуса территории, а также распространяющейся практике интенсивного развития пригородов. Зачастую это связано с высокими темпами урбанизации и развитием инфраструктуры. Тем не менее наиболее распространёнными классификациями сельских территорий (с точки зрения центрового подчинения) являются следующие: с центром в селе, с центром в поселке городского типа или рабочем поселке; с центром в городе (Агибалов, Терновых, 2022). Похожие классификации используются и в странах СНГ (Простенко, 2012). Так как степень урбанизации Ярославской области составляет 81% (данные Росстата на 2022 г.), что само по себе является высоким показателем для России (в среднем по всей России на 2022 г. — 74,9%), в данном исследовании сельскими территориями называются именно муниципальные образования Ярославской области (за исключением городов Ярославль и Рыбинск). Подобный подход в классификации позволяет рассмотреть гражданскую активность как со стороны крупных городских образований Ярославской области (Ярославля и Рыбинска), так и со стороны сельских территорий с крупными административными центрами (где степень урбанизации такая же высокая, как и в среднем по области). Стоит учитывать и тот факт, что общественные объединения чаще формально зарегистрированы в административных центрах муниципальных образований, чем в ином населенным пункте муниципального образования. Поэтому экспертами от НКО и органов власти сельских территорий в данном исследовании стали именно представители муниципальных образований Ярославской области (кроме Ярославля и Рыбинска, которые определены как исключительно городские территории). Разделение территорий в опросе жителей региона проводилось по тому же принципу.

Методологической концепцией, в русле которой в данной работе рассматривается гражданская активность, выбрана теория коллективного действия (Хрипкова, Начкебия, Реутова и др., 2020).

Данное исследование базируется на эмпирических данных, полученных посредством социологического опроса жителей Ярославской области и экспертных опросов представителей органов власти и некоммерческого сектора региона. Опрос жителей проводился методом уличного опроса по заранее разработанной анкете. В опросе приняли участие 630 чел., представители разных социально-демографических групп, проживающие в различных населенных пунктах Ярославской области. Уровень достоверности данных составляет по области 95%, статистическая погрешность находится в диапазоне 5%. Экспертные опросы проводились по формализованной анкете, которая рассылалась по сформированной базе адресов представителей органов власти и некоммерческих организаций Ярославской области. Всего в опросе приняли участие 63 сотрудника региональных и местных органов власти, а также 80 представителей НКО региона.

Анкеты были составлены таким образом, чтобы была возможность оценить один и тот же объект исследования с позиций двух указанных групп экспертов, а также жителей региона. Вопросы носили как закрытый (с вариантами ответов) так и открытый характер (свободный ответ). Обработка данных происходила посредством программы IBM SPSS Statistics 27. Кодировка и вывод конечных графиков происходил на базе Microsoft Excel. Подобная методика апробируется уже на протяжении 12 лет, а полученные данные включаются в ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества Общественной палаты Ярославской области.

Результаты исследования

Важность исследования гражданской активности региона обусловлена рядом ключевых факторов, среди которых можно обозначить главные.

1. Возрастающая роль горизонтальных общественных связей между участниками гражданской активности. Здесь видится важным то, что сама по себе концепция гражданского участия подразумевает равную значимость различных акторов в системе взаимоотношений и коммуникации. Следовательно, для понимания качественных изменений гражданской активности в регионе необходимо понимать, каким образом выстраиваются конструктивные и равные взаимоотношения между всеми ключевыми стейкхолдерами, включая самих граждан.

2. Имеющая место специфика взаимодействия ключевых акторов гражданской активности: можно констатировать, что существуют определенные обстоятельства и особенности формируемого между ними взаимодействия. Причем подобная специфика может быть как уникальной для каждого региона, так и совпадать. Это зависит главным образом от так называемой региональной специфики, т. е. совокупности факторов, влияющих на взаимодействия внутри региона в целом (Косыгина и др., 2022).

3. Масштабное распространение практик низовой гражданской активности (Соколов, Фролов, 2024), которое является важным фактором развития гражданского общества и улучшения качества жизни населения. Создание благоприятных условий для реализации гражданских инициатив и развитие диалога между властью и обществом позволит эффективно решать локальные проблемы и способствовать развитию региона в целом. Именно инициативы и активность отдельно взятых граждан способствуют выстраиванию межсекторного диалога, легитимации принимаемых решений органами власти, а следовательно, формируют потенциал для развития гражданского общества.

4. Потребность снизить актуальность проблем в ходе организации и осуществления гражданской активности, повысить ее эффективность. Несмотря на планомерное развитие гражданского общества актуальными остаются вопросы, связанные с барьерами и трудностями в гражданской активности (Никитина, Гаунова, 2021). Поэтому систематические исследования гражданской активности на региональном уровне могут способствовать выработке рекомендаций, основанных на реальной оценке состояния развития гражданского общества. Подобные рекомендации могут быть использованы как органами власти, так и общественными организациями, которые фактически являются проводниками интересов широких слоев населения.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что исследование гражданской активности в регионе должно в себя включать анализ восприятий и мнений ключевых акторов гражданской активности. Поэтому в данном исследовании рассмотрены представления о развитии гражданской активности как представителей органов власти Ярославской области, так и активистов некоммерческих организаций региона, самих граждан (как участников изучаемого феномена).

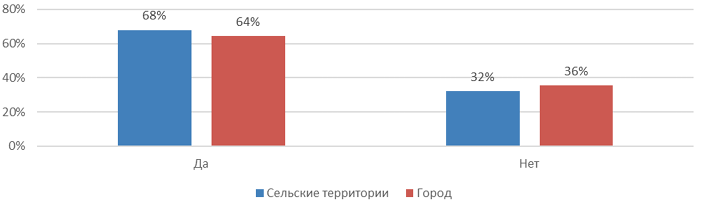

Для первичного понимания уровня гражданской активности в Ярославской области важно выявление уровня вовлеченности самих жители региона. Исходя из ответов респондентов проведенного исследования, можно сделать вывод, что жители Ярославской области обладают активной гражданской позицией (рис. 1). При этом разница среди представителей сельских и городских территорий минимальна (68% и 64% соответственно). Отметим, что это лишь самооценка самих жителей, а не объективное представление уровня гражданской активности жителей Ярославской области.

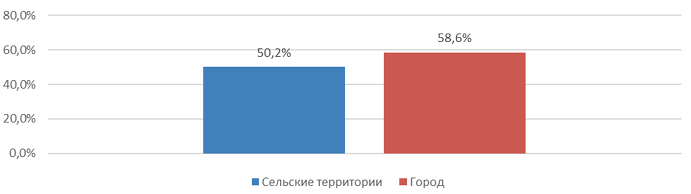

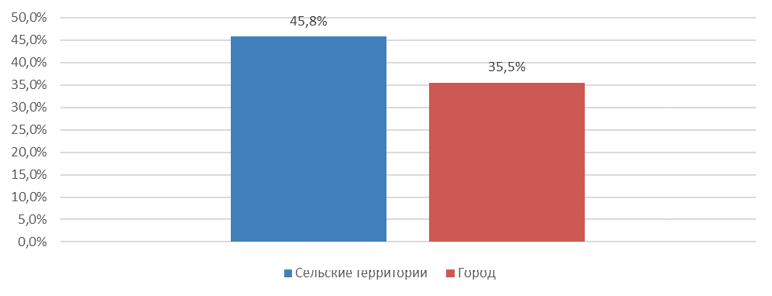

Рассматривая некоммерческие организации как институциональную форму гражданской активности, важно понимать, каким образом они воспринимаются органами власти и населением. Среди жителей региона наблюдается относительно невысокий уровень доверия к ним (рис. 2). При этом жители сельских территорий демонстрируют несколько меньший уровень доверия по сравнению с городскими (50,2% и 58,6% соответственно). Важно отметить общий низкий показатель: лишь около половины опрошенных выразили доверие деятельности НКО (в среднем 54,4%). Это свидетельствует о наличии определенного дефицита доверия к третьему сектору в целом. Низкий уровень доверия населения к НКО подтверждается и невысокой готовностью граждан оказывать им безвозмездную помощь (рис. 3), будь то финансовая поддержка, волонтерская деятельность или иное содействие. Это может указывать на ряд факторов:

1) недостаточную информированность: население может быть недостаточно осведомлено о деятельности конкретных НКО, их целях, задачах и результатах работы, в том числе по причине низкой их прозрачности и отсутствия публичной отчетности;

2) стереотипы и предрассудки: в обществе существует ряд негативных стереотипов о НКО, связанных с представлениями о неэффективном использовании средств, коррупции или политической ангажированности;

3) отсутствие соответствующего личного опыта: люди, не имевшие опыта получения помощи от НКО или участия в их деятельности, относятся к ним с большей настороженностью, чем имевшие такой опыт.

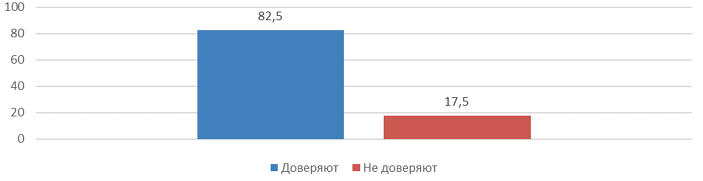

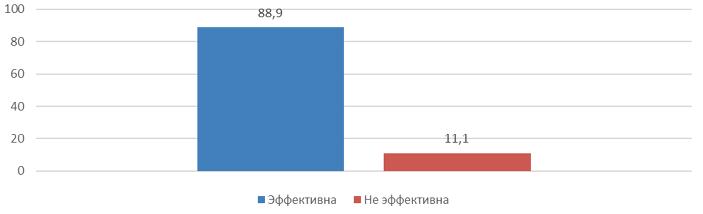

При этом подавляющее большинство представителей власти (82,5%) выражает доверие деятельности НКО (рис. 4), еще большая их доля (88,9%) считает деятельность НКО эффективной (рис. 5). Эти показатели свидетельствуют о декларируемых доверительных и конструктивных отношениях между властью и третьим сектором в Ярославской области. Существенный разрыв в оценках доверия к НКО между населением и органами власти указывает на необходимость его более глубокого анализа. Возможные причины этого расхождения включают:

1) разные источники информации: органы власти, как правило, имеют прямой доступ к информации о деятельности НКО, их отчетности и результатах деятельности; население же опирается на информацию из СМИ, социальных сетей и личный опыт, который может быть ограниченным или искаженным;

2) разные критерии оценки: представители органов власти могут оценивать эффективность НКО с точки зрения реализации государственных программ и достижения социальных показателей; население же может ориентироваться на личные впечатления и удовлетворенность от полученной помощи;

3) разные уровни взаимодействия: органы власти, как правило, имеют более тесное взаимодействие с НКО, участвуя в совместных проектах и программах; население же чаще всего взаимодействует с НКО опосредованно, через получение услуг или участие в мероприятиях;

4) разные степени откровенности респондентов: представители органов власти, будучи в меньшей степени анонимны, чаще могут давать социально одобряемые ответы;

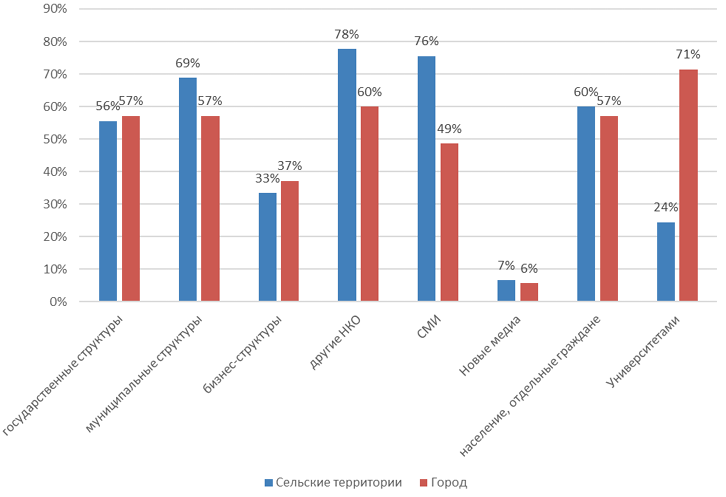

Если рассматривать характер взаимоотношений НКО (с точки зрения экспертов НКО) с ключевыми акторами региона (рис. 6), то можно отметить, что представители сельских территорий более тесно взаимодействуют именно с муниципальными структурами (69%), тогда как жители городов ориентированы в равной степени на муниципальные (57%) и региональные (57%) структуры. В целом это можно объяснить территориальной близостью представителей сельских территориальных администраций местных органов самоуправления, что само по себе оказывает ключевой эффект на характер взаимодействия. Похожая ситуация наблюдается и в положительной оценке взаимодействия НКО с университетами (24% среди представителей сельских территорий, 71% среди городских представителей НКО), где представительство последних в крупных городах региона создает комфортные условия для формирования конструктивного взаимодействия. Для НКО сельских территорий взаимодействовать с университетами сложнее, так как представительство высших учебных заведений в муниципальных образования сведено к минимуму.

Интересным представляется и большая ориентация сельских НКО (78% и 76% соответственно) по сравнению с городскими (60% и 49% соответственно) на взаимодействие с другими НКО и СМИ. Это может говорить о большем желании сельских НКО сотрудничать друг с другом, особенно учитывая ограниченность ресурсов в малых территориях. Важно также отметить, что представители НКО сельских и городских территорий слабо ориентированы на взаимодействие с бизнес-структурами (в среднем 35%) и новыми медиа (в среднем 6,5%). Это может свидетельствовать о недостаточной развитости механизмов социального партнерства между бизнесом и НКО в регионе. Возможно, что НКО еще не в полной мере используют потенциал социальных сетей, блогов и других онлайн-платформ для продвижения своей деятельности и привлечения активистов, волонтеров, иных ресурсов.

Важно отметить, что городские и сельские НКО в меньшей степени ориентированы на непосредственное взаимодействие с населением (в среднем 58,5%) по сравнению с взаимодействием с органами власти, СМИ и другими НКО. Это может указывать на то, что НКО в большей степени сосредоточены на взаимодействии с другими организациями и институтами, чем на прямой работе с населением. Возможно, они полагаются на СМИ и другие каналы для донесения информации о своей деятельности до широкой общественности.

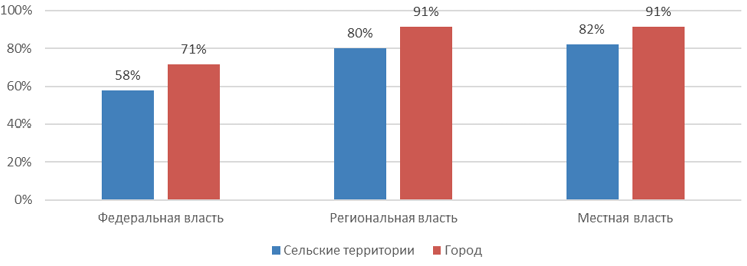

Принципиально важным является то, что представители НКО сельских территорий ощущают меньшую поддержку со стороны федеральной (58%), региональной (80%) и местной власти (82%), чем представители НКО городских территорий (71%, 91% и 91% соответственно) (рис. 7). Это может говорить о большем представительстве НКО именно в крупных городах, а следовательно, и ориентации властей на поддержку НКО кучно расположенных вблизи так называемых центров распределения ресурсов. При этом у представителей НКО сельских и городских территорий наблюдается ориентация на получение поддержки именно региональных и местных властей, что само по себе говорит об автономности развития институционализированной гражданской активности, ее ориентированности на местные особенности и факторы влияния.

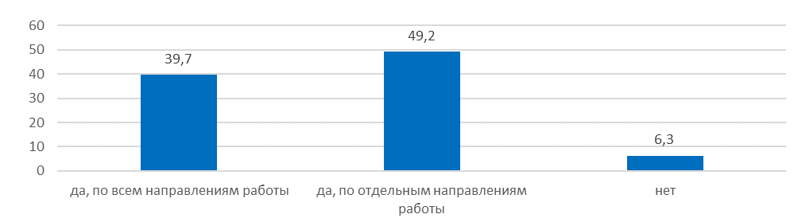

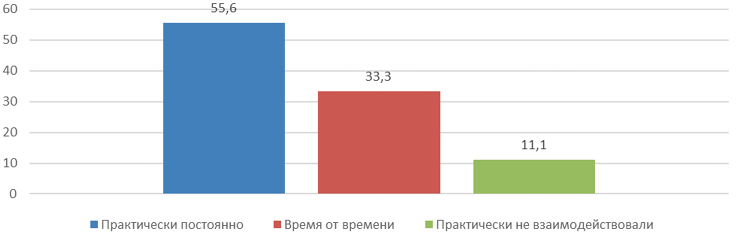

Результаты исследования демонстрируют, что большинство представителей органов власти региона (суммарно 88,9% представителей власти) декларируют наличие поставленной задачи на взаимодействие с НКО (рис. 8). Это подтверждается и их оценкой частоты взаимодействия (рис. 9). Данный факт говорит о том, что власть осознает важность сотрудничества с некоммерческим сектором и предпринимают шаги для его развития. Однако реализация этой задачи на практике может сталкиваться с определенными трудностями, особенно в отношении поддержки сельских НКО.

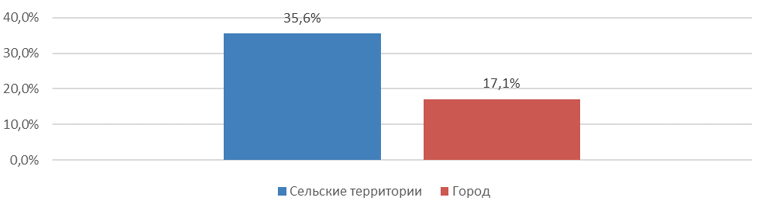

Одним из важных аспектов, влияющих на деятельность некоммерческих организаций, особенно в сельской местности, является уровень осведомленности об изменениях в законодательстве, регулирующем гражданскую активность. Результаты опроса (рис. 10) демонстрируют, что представители сельских НКО (35,6%), как правило, менее осведомлены о таких изменениях по сравнению с городскими коллегами (17,1%). Это создает целый ряд рисков для осуществления их деятельности в правовом поле. Причины низкой осведомленности сельских НКО о законодательстве можно разделить на несколько ключевых групп:

1) информационная доступность: доступ к актуальной юридической информации в сельской местности часто ограничен;

2) недостаток специализированной поддержки: в городах существует больше возможностей для получения юридической консультации и поддержки (в том числе со стороны самих органов власти);

3) ограниченность ресурсов: сельские НКО работают в условиях более ограниченных финансовых и человеческих ресурсов;

4) слабая интеграция в профессиональное сообщество: участие в конференциях, семинарах, тренингах и других мероприятиях, посвященных вопросам законодательства, для сельских НКО затруднено из-за удаленности, финансовых ограничений и недостатка времени (хотя в последние годы острота данного фактора снижается посредством развития онлайн форматов взаимодействия).

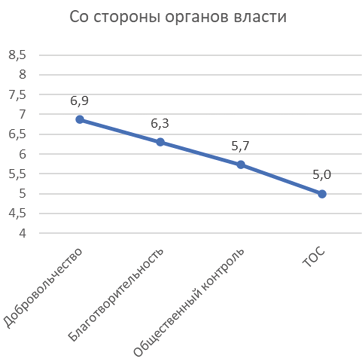

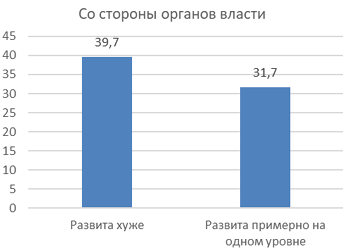

Говоря об оценке развития институтов гражданского общества, можно отметить, что представители НКО сельских территорий более позитивно оценивают развитие добровольчества, благотворительности, общественного контроля и ТОСов на малых территориях, тогда как представители власти оценивают их развитие ниже, чем представители НКО городских территорий (рис. 11). Эти различия в восприятии могут быть обусловлены несколькими факторами: во-первых, разным уровнем погруженности в контекст: сельские НКО непосредственно вовлечены в жизнь местных сообществ, в то время как органы власти обладают более широким взглядом на ситуацию в регионе; во-вторых, разными критериями оценки: НКО могут ориентироваться на количество вовлеченных людей, а власти — на формальные показатели; в-третьих, возможностью искажения восприятия со стороны НКО, стремящихся видеть результаты своей работы в позитивном свете. В данном контексте оценка представителей органов власти представляется более объективной, поскольку они обладают ключевой информацией о состоянии дел, включая статистические данные и отчеты.

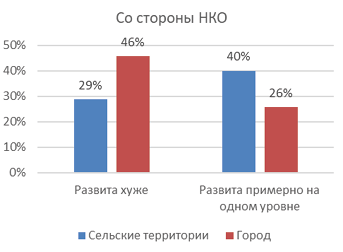

Похожая ситуация наблюдается и в восприятии низовой гражданской активности в Ярославской области (рис. 12). Представители НКО сельских территорий более оптимистично (40%) оценивают уровень ее развития, чем НКО городов (26%), считая, что она находится на одном уровне с институционализированной. Тем не менее можно говорить, что представители НКО сельских территорий, вероятнее всего, имеют более плотный контакт с жителями своих территорий, что позволяет им наблюдать более значимые проявления низовой гражданской активности. Утверждение сельских НКО о том, что низовая гражданская активность находится на одном уровне с институционализированный активностью, может свидетельствовать о том, что в сельской местности граница между этими двумя формами гражданской активности размыта. Неформальные инициативы часто перетекают в более организованные формы, а зарегистрированные НКО тесно взаимодействуют с неформальными группами граждан.

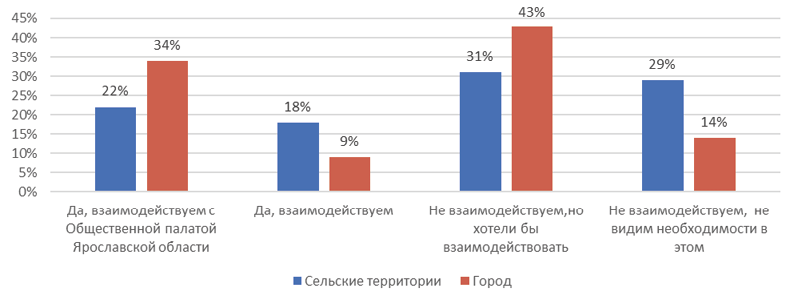

Вышесказанное подтверждается и высокой степенью ориентации представителей НКО сельских территорий (18%) на взаимодействие с общественными палатами муниципальных органов по сравнению с городскими (9%). Представители НКО городских территорий (34%) ориентированы на взаимодействие с региональной общественной палатой, которая имеет большее влияние во взаимодействии с органами власти. Также это предопределяется и территориальной возможностью непосредственного взаимодействия с представителями власти и другими НКО, где выбор зачастую отдается ближайшему институту, способному агрегировать и артикулировать интересы своей территории. Эта закономерность подчеркивает важность учета территориального фактора при анализе взаимодействия некоммерческого сектора с институтами гражданского общества (рис. 13).

Отдельно стоит отметить возрастающее влияние гражданской активности, проявляющейся в интернет-пространстве, на деятельность органов власти. Подавляющее большинство представителей органов власти (в общей сложности 90,4%) отмечает существенные изменения в своей работе, связанные с активностью граждан в цифровой среде. Этот факт свидетельствует о том, что интернет и цифровые технологии в целом играют все более важную роль в трансформации взаимодействия между органами власти и гражданами, переводя его на качественно новый уровень. Среди ключевых изменений можно выделить: ускорение реакции на обращения граждан; создание сервисов для работы онлайн; электронный вид документации; большую публичность документов (в связи с их размещением на сайтах органов власти); расширение сферы контроля за исполнением решений.

При этом большинство представителей органов власти (73%) считает, что информацию в интернете необходимо подвергать цензуре (рис. 14). Эта позиция свидетельствует о наличии у власти определенных опасений относительно потенциального влияния интернет-контента на общественную жизнь в регионе и стране в целом. В основе этих опасений лежит убеждение, что неконтролируемое распространение информации в интернете может привести к дестабилизации общественной ситуации.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует неоднородную картину гражданской активности в Ярославской области, выявляя как общие тенденции, так и существенные различия между городскими и сельскими территориями. Жители региона, независимо от места проживания, в целом склонны высоко оценивать собственную гражданскую активность. Однако в данном случае важно принимать во внимание субъективный характер этой самооценки.

Несмотря на эту общую тенденцию, специфика участия в общественной жизни различается: сельские НКО чаще взаимодействуют с муниципальными структурами и общественными палатами на местном уровне, в то время как городские НКО ориентированы на более широкий спектр взаимодействия, включая региональные органы власти и университеты. Данная ситуация во много связана с тем, что доступ к ресурсам, таким как университеты, для сельских НКО ограничен, что создает дополнительные трудности для их деятельности и развития.

Важным сформулированным выводом является наличие разрыва в восприятии НКО между населением и властью: при относительно низком уровне доверия к НКО среди населения органы власти демонстрируют высокую степень доверия и признают эффективность их деятельности. Особенно низкий уровень доверия к НКО отмечается среди сельских жителей, что, вероятно, связано с недостаточной информированностью о работе этих организаций. Кроме того, сельские НКО ощущают меньшую поддержку со стороны властей по сравнению с городскими, что указывает на неравномерное распределение ресурсов и внимания. Тем не менее как городские, так и сельские НКО ориентированы на получение поддержки от региональных и местных властей, подчеркивая стремление к автономному развитию гражданской активности с учетом местных особенностей.

В ходе исследования выявлено расхождение в оценке развития институтов гражданского общества: НКО, особенно сельские, демонстрируют больший оптимизм по сравнению с более сдержанными оценками органов власти. Наконец, исследование подтверждает растущее влияние гражданской активности в интернете на работу органов власти, которые выражают озабоченность по поводу неконтролируемого распространения информации.

Таким образом, для дальнейшего развития гражданского общества в Ярославской области необходимо учитывать выявленные различия, укреплять взаимодействие между НКО, властью и населением, повышать информированность о деятельности некоммерческого сектора, особенно в сельской местности.

Агибалов, А. В., Терновых, К. С. (2022). К вопросу о классификации сельских территорий Воронежской области. Столыпинский вестник, 1, 169–182.

Великий, П. П., Вяльшина, А. А. (2024). Предпосылки реализации потенциала социальной активности сельских жителей в современных формах гражданского участия. Вопросы государственного и муниципального управления, 3, 110–136. DOI:10.17323/1999-5431-2024-0-3-110-136

Володенков, С. В., Федорченко, С. Н. (2021). Цифровые инфраструктуры гражданско-политического активизма: актуальные вызовы, риски и ограничения. Мониторинг, 6, 97–118. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2014

Воробьев, М. И. (2020). Инициативное бюджетирование в малых городах и сельской местности как механизм вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. Региональные исследования, 1(67), 89–99. DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-8

Евлегина, А. М. (2016). Проблема классификации гражданского участия. Russian Journal of Education and Psychology, 8(64), 5–15. DOI: 10.12731/2218-7405-2016-8-5-15

Емельянов, Р. В. (2012). Возможность исследования гражданского общества с позиций формальной социологии. Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 152, 169–174.

Колпина, Л. В. (2018). Гражданская активность населения старшего поколения на местном уровне. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 4, 293–308. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.14

Кольцова, О. Ю., Киркиж, Э. А. (2016). Влияние Интернета на участие в протестах. Полития, 1(80), 90–110.

Костина, Е. А., Костин А. В. (2023). Барьеры использования сервисов обратной связи на муниципальном уровне. Журнал СФУ. Гуманитарные науки, 3, 468–480.

Уханова, Ю. В., Косыгина, К. Е., Смолева, Е. О., Гужавина, Т. А., Дементьева, И. Н., Артамонова, А. С. (2022). Гражданское участие: тенденции, особенности, барьеры. Вологда: ВолНЦ РАН.

Крайнова, Н. В. (2021). Интернет-благотворительность в России: условия, формы и практики. Социальные и гуманитарные знания, 1(25), 18–27. DOI:10.18255/2412-6519-2021-1-18-27

Михайлов, С. Е. (2023). Актуальный взгляд на территориальное общественное самоуправление. Вестник Российского университета кооперации, 2(52), 110–113.

Никитина, Е. Е., Гаунова, Ж. А. (2021). Взаимодействие органов публичной власти с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Журнал российского права, 10, 5–19. DOI:10.12737/jrl.2021.119

Парма, Р. В. (2021). Общественный активизм российских граждан в офлайн- и онлайн-пространствах. Мониторинг, 6, 145–170. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2042

Простенко, А. Н. (2012). Опыт классификации сельских территорий в странах СНГ: Беларусь и Казахстан. Вестник ГУУ, 1, 82–84.

Рогач, О. В., Фролова, Е. В. (2022). Драйверы формирования гражданской активности населения в муниципальных образованиях Российской Федерации. Ars Administrandi, 2, 306–326. DOI: 10.17072/2218-9173-2022-2-306-326

Секушина, И. А. (2023). Особенности участия населения городов Европейского Севера России в государственном и муниципальном управлении. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 4, 131–152. DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.7

Секушина, И. А., Лебедева, М. А. (2024). Неформальное гражданское участие населения в развитии малых и средних городов Европейского Севера России (на примере некоммерческих организаций и городских интернет-сообществ). Север и рынок: формирование экономического порядка, 3, 60–76. DOI: 10.37614/2220-802X.3.2024.85.004

Соколов, А. В., Фролов, А. А. (2024). Практики низовой гражданской активности в Ярославской области: проблемы и результаты реализации. Регионология, 3, 463–483. DOI:10.15507/2413-1407.128.032.202403.463-483

Уханова, Ю. В. (2023). Взаимодействие общества и власти в вопросах городского развития: кейс крупных городов Северо-Западного федерального округа. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 3, 663–676. DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-3-663-676

Фролов, А. А., Агурова, А. А. (2019). Индексный анализ гражданской активности в социальных сетях. Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, 29, 28–43. DOI: 10.26516/2073-3380.2019.29.28

Хрипкова, Д. В., Начкебия, М. С., Реутова, М. Н. и др. (2020). Ценностные основания гражданской активности. Научный результат. Социология и управление, 4, 55–68. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-4-0-4

Чернышева, Л. (2024). “Убирай или убирайся”. (Само)управление, сообщество и гражданство в новых жилых комплексах в российских городах. Социологическое обозрение, 2, 39–66. DOI: 10.17323/1728-192x-2024-2-39-66

Шорина, И. Н. (2013). Институциональное доверие в современном российском обществе (региональный аспект). Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 8, 271–274.

Якимец, В. Н. (2018). Механизмы и принципы межсекторного социального партнерства как основа развития общественно-государственного управления. Власть, 4, 15–25. DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5757

Статья поступила в редакцию 11.11.2024

Статья принята к публикации 25.01.2025

Representation of Civic Activity in The Yaroslavl Region: Urban and Rural Aspects

A. V. Sokolov, E. D. Grebenko

Aleksandr V. Sokolov

E-mail: alex8119@mail.ru. ORCID 0000-0002-7325-8374.

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, st. Belinskogo, 58, Yakutsk, 677000, Russia

Egor D. Grebenko

E-mail: grebenkoegor76@gmail.com. ORCID 0000-0001-9978-077X.

Yaroslavl State University named after P. G. Demidov, Ul. Sovetskaya, 14, Yaroslavl, 150000, Russia

Abstract. The paper presents the results of the study of civil society in the Yaroslavl region, conducted in early 2024. Within the framework of the present research, the authors identified and examined the prevailing patterns of perception and implementation of civic engagement from the perspective of citizens, representatives of non-profit organizations and employees of public authorities of the Yaroslavl Oblast. By analyzing the data collected, key trends in civic engagement in urban and rural areas of the region were identified, including by comparing statistics from the past studies. A particular emphasis was placed on the analysis of the interaction between citizens and public organizations, as well as the assessment of the development of communication between representatives of the non-profit sector and the authorities. The paper outlines the importance of the Internet in promoting civic engagement, especially through the digital transformation of socio-political interactions between government and society. The research findings indicate an ambiguity in the representation of civic engagement in the region, and demonstrate an absence of significant changes in recent years. As revealed, the rural NCOs are more inclined to interact with municipal structures, while their urban counterparts are more extensively oriented towards a broader range of interactions, including regional authorities and universities. The data gathered indicates that the rural population exhibits a lower level of trust in NCOs compared to their urban counterparts. Furthermore, rural NCOs experience less support from the authorities as compared to urban NCOs, which suggests the unequal distribution of resources. Notwithstanding, the results may prove beneficial for authorities, public organizations and other relevant institutions working in cooperation with the public. The paper presents the results of polls conducted among the population of the Yaroslavl region, in addition to the findings from expert polls amongst regional authorities and non-profit sector representatives.

Keywords: civic activity, non-profit organizations, regional authorities, local self-government, civil society, institutions, public chambers.

For citation: Sokolov A. V., Grebenko E. D. Representation of Civic Activity in The Yaroslavl Region: Urban and Rural Aspects. South-Russian Journal of Social Sciences. 2025. Vol. 26. No 1. Pp. 22–39.

Agibalov, A. V., Ternovykh, K. S. (2022). K voprosu o klassifikatsii sel’skikh territorii Voronezhskoi oblasti [On the Issue of Classification of Rural Areas of the Voronezh Region]. Stolypinskii vestnik [Stolypin Annals], 1, 169–182.

Chernysheva, L. (2024). “Ubirai ili ubiraisya”. (Samo)upravlenie, soobshchestvo i grazhdanstvo v novykh zhilykh kompleksakh v rossiiskikh gorodakh [“Clean Off or Get Out”. (Self)Governance, Community and Citizenship in New Large Housing Estates in Russian Cities]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Sociological Review], 2, 39–66. DOI: 10.17323/1728-192x-2024-2-39-66

Emel’yanov, R. V. (2012). Vozmozhnost’ issledovaniya grazhdanskogo obshchestva s pozitsii formal’noi sotsiologii [Possibility of Researching Civil Society from the Pespective of Formal Sociology]. Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences], 152, 169–174.

Evlegina, A. M. (2016). Problema klassifikatsii grazhdanskogo uchastiya [The Problem of Classification of Civic Participation]. Russian Journal of Education and Psychology [Russian Journal of Education and Psychology], 8(64), 5–15. DOI: 10.12731/2218-7405-2016-8-5-15

Frolov, A. A., Agurova, A. A. (2019). Indeksnyi analiz grazhdanskoi aktivnosti v sotsial’nykh setyakh [Index Analysis of Civic Engagement in Social Networks]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politologiya. Religiovedenie [Izvestiya Irkutsk State University. Series: Political Science. Religious Studies], 29, 28–43. DOI: 10.26516/2073-3380.2019.29.28

Khripkova, D. V., Nachkebiya, M. S., Reutova, M. N. et al. (2020). Tsennostnye osnovaniya grazhdanskoi aktivnosti [Value Bases of Civiс Engagement]. Nauchnyi rezul’tat. Sotsiologiya i upravlenie [Research Result. Sociology and Management], 4, 55–68. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-4-0-4

Kolpina, L. V. (2018). Grazhdanskaya aktivnost’ naseleniya starshego pokoleniya na mestnom urovne [Civic Engagement of the Older Generation at the Local Level]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ehkonomicheskie i sotsial’nye peremeny [Monitoring Public Opinion: Economic and Social Changes], 4, 293–308. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.14

Kol’tsova, O. Yu., Kirkizh, Eh. A. (2016). Vliyanie Interneta na uchastie v protestakh [The Impact of the Internet on Participation in Protests]. Politiya [Politeia], 1(80), 90–110.

Kostina, E. A., Kostin A. V. (2023). Bar’ery ispol’zovaniya servisov obratnoi svyazi na munitsipal’nom urovne [Barriers to Using Feedback Services at the Municipal Level]. Zhurnal SFU. Gumanitarnye nauki [Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences], 3, 468–480.

Krainova, N. V. (2021). Internet-blagotvoritel’nost’ v Rossii: usloviya, formy i praktiki [Online Charity in Russia: Conditions, Forms and Practices]. Sotsial’nye i gumanitarnye znaniya [Social and Humanitarian Knowledge], 1(25), 18–27. DOI:10.18255/2412-6519-2021-1-18-27

Mikhailov, S. E. (2023). Aktual’nyi vzglyad na territorial’noe obshchestvennoe samoupravlenie [An Up-to-date View of Territorial Public Self-government]. Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii [Bulletin of The Russian University of Cooperation], 2(52), 110–113.

Nikitina, E. E., Gaunova, Zh. A. (2021). Vzaimodeistvie organov publichnoi vlasti s institutami grazhdanskogo obshchestva pri realizatsii gosudarstvennoi natsional’noi politiki Rossiiskoi Federatsii [Interaction of Public Authorities with Civil Society Institutions in The Implementation of The National State Policy of The Russian Federation]. Zhurnal rossiiskogo prava [Journal of Russian Law], 10, 5–19. DOI:10.12737/jrl.2021.119

Parma, R. V. (2021). Obshchestvennyi aktivizm rossiiskikh grazhdan v oflain- i onlain-prostranstvakh [Public Activism of Russian Citizens in Offline and Online Spaces]. Monitoring [Monitoring], 6, 145–170. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2042

Prostenko, A. N. (2012). Opyt klassifikatsii sel’skikh territorii v stranakh SNG: Belarus’ i Kazakhstan [The Experience of Classifying Rural Areas in the CIS Countries: Belarus and Kazakhstan]. Vestnik GUU [Bulletin of GUU], 1, 82–84.

Rogach, O. V., Frolova, E. V. (2022). Draivery formirovaniya grazhdanskoi aktivnosti naseleniya v munitsipal’nykh obrazovaniyakh Rossiiskoi Federatsii [Drivers for Population’s Civil Engagement Formation in Municipalities of the Russian Federation]. Ars Administrandi [Ars Administrandi], 2, 306–326. DOI: 10.17072/2218-9173-2022-2-306-326

Sekushina, I. A. (2023). Osobennosti uchastiya naseleniya gorodov Evropeiskogo Severa Rossii v gosudarstvennom i munitsipal’nom upravlenii [Features of Participation of the Population of Cities of the European North of Russia in Public and Municipal Administration]. Ehkonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 4, 131–152. DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.7

Sekushina, I. A., Lebedeva, M. A. (2024). Neformal’noe grazhdanskoe uchastie naseleniya v razvitii malykh i srednikh gorodov Evropeiskogo Severa Rossii (na primere nekommercheskikh organizatsii i gorodskikh internet-soobshchestv) [Features of the Participation of the Population of the Cities of the European North of Russia in State and Municipal Administration]. Sever i rynok: formirovanie ehkonomicheskogo poryadka [Sever i rynok: formirovanie ehkonomicheskogo poryadka], 3, 60–76. DOI: 10.37614/2220-802X.3.2024.85.004

Shorina, I. N. (2013). Institutsional’noe doverie v sovremennom rossiiskom obshchestve (regional’nyi aspekt) [Institutional Trust in Modern Russian Society (Regional Aspect)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Tambov University Review: Series Humanities], 8, 271–274.

Sokolov, A. V., Frolov, A. A. (2024). Praktiki nizovoi grazhdanskoi aktivnosti v Yaroslavskoi oblasti: problemy i rezul’taty realizatsii [Practices of Grassroots Civic Engagement in the Yaroslavl Region: Problems and Results of Implementation]. Regionologiya [Regionology], 3, 463–483. DOI:10.15507/2413-1407.128.032.202403.463-483

Ukhanova, Yu. V. (2023). Vzaimodeistvie obshchestva i vlasti v voprosakh gorodskogo razvitiya: keis krupnykh gorodov Severo-Zapadnogo federal’nogo okruga [Interaction of Society and Government in Urban Development Issues: A Case Study of Large Cities in the North-Western Federal District]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Politologiya [Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Political Science], 3, 663–676. DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-3-663-676

Ukhanova, Yu. V., Kosygina, K. E., Smoleva, E. O., Guzhavina, T. A., Dement’eva, I. N., Artamonova, A. S. (2022). Grazhdanskoe uchastie: tendentsii, osobennosti, bar’ery [Civic Participation: Trends, Features, Barriers]. Vologda: VoLNTS RAN.

Velikii, P. P., Vyal’shina, A. A. (2024). Predposylki realizatsii potentsiala sotsial’noi aktivnosti sel’skikh zhitelei v sovremennykh formakh grazhdanskogo uchastiya [Prerequisites for Realizing the Potential of Social Activity of Rural Residents in Modern Forms of Civic Participation]. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya [Public Administration Issues], 3, 110–136. DOI:10.17323/1999-5431-2024-0-3-110-136

Volodenkov, S. V., Fedorchenko, S. N. (2021). Tsifrovye infrastruktury grazhdansko-politicheskogo aktivizma: aktual’nye vyzovy, riski i ogranicheniya [Digital Infrastructures of Civic and Political Activism: Current Challenges, Risks and Constraints]. Monitoring [Monitoring], 6, 97–118. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2014

Vorob’ev, M. I. (2020). Initsiativnoe byudzhetirovanie v malykh gorodakh i sel’skoi mestnosti kak mekhanizm vovlecheniya grazhdan v reshenie voprosov mestnogo znacheniya [Proactive Budgeting in Small Towns and Rural Areas as a Mechanism for Involving Citizens in Solving Local Issues]. Regional’nye issledovaniya [Regional Studies], 1(67), 89–99. DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-8

Yakimets, V. N. (2018). Mekhanizmy i printsipy mezhsektornogo sotsial’nogo partnerstva kak osnova razvitiya obshchestvenno-gosudarstvennogo upravleniya [Mechanisms and Principles of Intersectoral Social Partnership as a Basis for the Development of Public Administration]. Vlast’ [Vlast], 4, 15–25. DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5757

Received 11.11.2024

Accepted 25.01.2025

© 2025 by the author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).