УДК 32:94-057.87 DOI 10.31429/26190567-26-2-116-132

Историческая память и проблемы обеспечения духовной безопасности в студенческой среде: политологический аспект

К. А. Говорухина, А. Б. Сазантович, Т. Е. Телятник

Говорухина Каринэ Александровна

Эл. почта: kereana@mail.ru. ORCID 0009-0005-7318-7843.

Сазантович Алексей Борисович

Эл. почта: vertgalant@mail.ru. ORCID 0009-0002-4473-288X.

Телятник Татьяна Евгеньевна

Эл. почта: neptuneus@yandex.ru. ORCID 0000-0001-7331-8800.

Кубанский государственный университет, Ставропольская ул., 149, Краснодар, 350040, Россия.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике обеспечения духовной безопасности в студенческой среде в контексте современных политических процессов и усиления значимости исторической памяти. Цель исследования заключается в определении особенностей формирования исторической памяти как одного из инструментов поддержания духовной безопасности современного российского общества. Задачи исследования состоят в выявлении коммеморативных практик формирования исторической памяти в студенческой среде; изучении мнения студентов по поводу источников информации, в том числе, сетевых, к которым они чаще всего обращаются; определении влияния источников информации на ценностные аспекты жизни молодежи, а также на национальную идентичность; выявлении особенностей влияния семьи, воспитания и образования на формирование исторической памяти у молодого поколения в контексте актуализации проблем обеспечения духовной безопасности. Методология исследования: в исследовании применялись сравнительный анализ, традиционный анализ документов, анализ статистической информации. С помощью метода массового анкетного опроса в 2025 г. авторы изучили мнения студентов о влиянии семьи, воспитания и образования на формирование исторической памяти у молодого поколения в контексте актуализации проблем обеспечения духовной безопасности в условиях современных политических процессов. Выводы и результаты исследования: на основе эмпирического исследования среди студенческой молодежи удалось обозначить наиболее авторитетные и действенные источники информации и каналы коммуникации, установить актуальные для современной молодежи формы и методы формирования исторической памяти; определить важную роль традиционных источников информации — документальных, являющихся первоисточниками, а также научных исследований. Практическая значимость исследования: полученные эмпирические данные могут быть учтены в дальнейшем при разработке учебных программ гуманитарного блока, механизмов передачи духовного опыта, организации мероприятий воспитательного характера. Установлено, что интерактивные и событийные формы познания целесообразно сочетать с традиционными в процессе обучения. Согласно достаточно структурированным представлениям опрошенных сформулированы выводы о закономерностях развития мер, предпринимаемых в направлении формирования и укрепления исторической памяти, тенденциях их развития и возможных путях совершенствования.

Ключевые слова: историческая память, политика государства, духовная безопасность, молодежь, студенческая среда, патриотизм, традиционные ценности, семья.

Для цитирования: Говорухина К. А., Сазантович А. Б., Телятник Т. Е. Историческая память и проблемы обеспечения духовной безопасности в студенческой среде: политологический аспект. Южно-российский журнал социальных наук. 2025. Т. 26. № 2. С. 116–132.

Введение

Феномен исторической памяти представляет собой особый пласт как индивидуального, так и общественного сознания, ориентированный на осмысление и интерпретацию минувших событий. Являясь одной из форм коллективной памяти, она обладает при этом определенной спецификой. Ряд характерных черт исторической памяти делают ее мощным инструментом позитивной социализации, обусловливая тем самым ее высокую социальную значимость. Наиболее важно то, что она выполняет не только функцию хранения информации о прошлом, но и наделяет исторические события особым символическим значением, давая им нравственную оценку и актуализируя для современного общества (Брагина, 2007).

Функционирование коллективной памяти о прошлом в ее различных проявлениях приобретает принципиальное значение для укрепления общественной сплоченности, поддержания связей поколений и формирования чувства сопричастности граждан к жизни своей страны. На глобальном уровне согласование исторических представлений между государствами создает фундамент для продуктивного взаимодействия между народами и помогает преодолевать сложившиеся предвзятые представления о других культурах и нациях.

Являясь мощнейшим социальным регулятором, феномен коллективного воспоминания о прошлом способен существенно влиять как на повседневное поведение людей, так и на политические процессы. Эта форма памяти обладает значительным преобразующим потенциалом. Она закрепляет в массовом сознании определенные интерпретации минувших событий, которые впоследствии становятся мировоззренческими ориентирами, непосредственно влияющими на действия и решения людей. Ярким примером может служить память о событиях 1941–1945 годов, которая представляет собой сложный механизм сохранения, систематизации и актуализации национального опыта тех лет с целью воспитания патриотических чувств, укрепления гражданской идентичности и национального единства.

В свете изложенного видится возможным рассматривать историческую память в качестве своеобразного проводника из настоящего в будущее, который закладывает ориентиры, опираясь не только на социокультурные особенности некоторой общности, но и на конкретно-исторический опыт. В этой особенности заключается связующее звено между сохранением исторической памяти и стабильным поступательным развитием общества, которое должно обеспечиваться за счет реализации ключевых в современных политических реалиях национальных приоритетов — укрепления духовно-нравственных ценностей, повышения уровня жизни, воспитания патриотизма и гражданской ответственности. При этом важнейшие функции исторической памяти — сохранение и символическая оценка информации о событиях прошлого — могут стать основой укоренения духовных ценностей, которые вырабатывались в российском обществе столетиями как результат уникального и, главное, собственного исторического опыта. Это приобретает особое значение в сегодняшних политических реалиях, когда во многом чуждые западные ценности, заполнившие массовое сознание в конце XX в., из «спящих» превращаются в губительные, пытаются активно разрушать российское общество изнутри, ставя тем самым под угрозу его духовную безопасность.

Степень изученности проблемы исследования

Исследование феномена исторической памяти в российской науке начало активно развиваться в последнее десятилетие XX в., и сегодня это направление по-прежнему остается востребованным в академической среде. Современные научные работы в этой области включают не только теоретические изыскания, но и практические исследования конкретных исторических нарративов и механизмов функционирования коллективной памяти в различных социокультурных условиях (Репина, 2008). Среди относительно недавних работ отечественных ученых по указанной тематике можно выделить публикации Е. А. Кублицкой (Кублицкая, 2023), А. В. Понеделкова (Понеделков, 2015), В. М. Капицына и А. И. Симоновой (Капицын, Симонова, 2021), С. В. Володенкова (Володенков, 2020) и др. Исследование особенностей отношения молодёжи к российской истории представлено в работах А. А. Андрюшкова, А. Г. Клюс, А. Михайловского, Ю. Н. Сергеева (Андрюшков, Клюс, Михайловский, Сергеев, 2024). Вопросами изучения духовной безопасности российского общества занимаются такие ученые, как П. Н. Беспаленко (Беспаленко, 2009), Г. П. Отюцкий (Отюцкий, 2014), А. В. Коршунов (Коршунов, 2013) и др. О патриотизме как основе духовной безопасности российского общества пишут в своих исследованиях Н. В. Бережная, Т. В. Лугуценко, О. М. Шевченко (Бережная, Лугуценко, Шевченко, 2024).

Особая значимость исторической памяти как социального явления через ее функциональные характеристики раскрывается в словах немецкого исследователя Ф. Шенка: «Общее героическое прошлое имеет фундаментальное значение для формирования идентичности различных социальных групп — от этнических сообществ до территориальных образований. Кроме того, оно составляет основу национальной идеологии» (Шенк, электронный ресурс). Коллективная память становится важнейшим фактором в процессе формирования национального самосознания. Рядом особенностей в этом контексте обладает феномен семейной памяти. Благодаря интенсивным коммуникативным связям, постоянному взаимодействию поколений и общему жизненному опыту семейные воспоминания способны сохраняться на протяжении нескольких поколений (Assmann, 2013). В отличие от обыденных форм запоминания, при определенных условиях семейные традиции могут обеспечивать сохранность исторической информации на период до ста лет.

Процесс формирования коллективных представлений о прошлом, включая военную историю, осуществляется различными способами. Так, существует академическое знание, доступное профессиональным исследователям, владеющим специальными методами работы с историческими источниками. Однако в массовом сознании образы прошлого складываются преимущественно не через научные публикации. Значительно большее влияние оказывают публичные выступления государственных деятелей, официальные заявления законодательных органов, популярные интервью с учеными, а также произведения искусства и массовой культуры — кинофильмы, литературные произведения и другие формы творческого осмысления истории (Крючек и др., 2021).

Согласно классическому определению, духовная безопасность нашей страны — это защищенность ключевых интересов людей и самого государства в духовной сфере от внутренних и внешних рисков и угроз. Важнейшие документы, такие как Концепция национальной безопасности Российской Федерации и Доктрина информационной безопасности, подчеркивают необходимость сохранения и укрепления моральных устоев общества, патриотических и гуманистических традиций, а также культурного, интеллектуального и духовного наследия страны.

Отечественный ученый П. Н. Беспаленко рассматривает духовную безопасность как фундаментальную характеристику культуры, определяющую ее способность обеспечивать стабильные условия жизни общества (Беспаленко, 2009). В широком смысле это качество социума как единой системы, где уровень духовности и нравственности выступает показателем устойчивости и гармоничного взаимодействия социальных институтов, идеологии и культурных ценностей. В узком смысле духовная безопасность включает способность граждан и всей государственной системы поддерживать и развивать высокие моральные принципы; защищенность важнейших духовных и этических интересов граждан и государства; систему взаимоотношений между участниками общественной жизни (Коршунов, 2013).

Как отмечает профессор Г. П. Отюцкий, духовная безопасность играет ключевую роль в обеспечении гармоничного взаимодействия между различными сферами общественной жизни. В эпоху глобализации и информационных конфликтов особенно актуальной становится защита духовных ориентиров нации, которые служат фундаментом политической устойчивости и общественного единства (Отюцкий, 2014). Фактически духовная безопасность — стратегический ресурс государства, влияющий на его устойчивость и суверенитет. В условиях гибридных войн она становится таким же важным элементом национальной безопасности, как армия или экономика.

Таким образом, формируются сложные взаимосвязи, охватывающие несколько социально и политически значимых феноменов. С одной стороны, это необходимость укреплять и развивать все многообразие аспектов духовной безопасности российского общества как необходимое условие устойчивого развития социума, основанное на его культурном наследии. Она отражает уровень зрелости общественных институтов, которые обеспечивают сохранение исторической памяти, передачу ключевых ценностей новым поколениям и развитие культурного потенциала. С другой стороны, коллективная память и ее особая форма — историческая память служит своеобразным базисом для сохранения культурного наследия и, в более широком смысле, наследия духовного, которое включает в себя духовно-нравственные ценности, поведенческие ориентиры и основу национальной и гражданской идентичности.

Теоретико-методологические основания и методы исследования

Ввиду многоаспектности проблематики исследования теоретической основой послужили парадигмы и концепции, позволившие объяснить сущность духовной безопасности общества (работы Г. П. Отюцкого, П. Н. Беспаленко, А. В. Коршунова); изучить молодежь как социальную группу (концепция социального развития молодёжи В. И. Чупрова); проанализировать ценности студенческой молодежи (исследования А. В. Селезневой, Е. А. Кублицкой); учесть факторы формирования национальной идентичности (обозначены в работах В. М. Капицына); выявить значимых для студентов агентов социализации (теории структурного функционализма, символического интеракционизма); рассмотреть влияние информационно-коммуникативных аспектов современного общества на формирование исторической памяти у молодых граждан (исследования И. И. Брянцева и О. В. Брянцевой). С помощью бихевиоралистского подхода удалось проанализировать особенности поведения представителей молодежной группы. Междисциплинарный подход, позволил объяснить взаимосвязь всех указанных категорий и конструкций в контексте их динамичного взаимодействия.

Также в ходе исследования применялись сравнительный анализ, традиционный анализ документов, анализ статистической информации.

Эмпирическая база представлена результатами авторского исследования. Методом массового анкетного опроса с января по март 2025 г. в г. Краснодаре были опрошены студенты Кубанского государственного университета. Выборка составила 315 респондентов. Среди них — 55% девушек и 45% юношей в возрасте от 17 до 25 лет (1–4-й курсы бакалавриата и магистратуры).

Постановка проблемы

Молодежь, являясь одним из носителей духовных ценностей, а также движущей силой развития общества, в то же время особенно уязвима из-за возрастных особенностей. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для ее самореализации в разных областях общественной жизни.

Мировоззрение молодых людей формируется в процессе образования, воспитания и непосредственной интеграции в социум, а также через подготовку к трудовой деятельности и служению Отечеству. Обеспечение их духовной безопасности требует системной педагогической работы, эффективных воспитательных практик, а также внимания и чуткости со стороны наставников. Исходя из того, что нравственная культура учащихся и молодежи находит отражение во всех аспектах ее жизни, для ее формирования используются различные гуманитарные инструменты: библиотеки, учебные курсы по социально-гуманитарным дисциплинам, музейные экспозиции, тематические выставки. Также важны студенческие и школьные творческие сообщества, волонтерские инициативы, участие в фестивалях и конкурсах, вовлечение молодежи в оформление учебных пространств. Кроме того, особое внимание уделяется технологиям здравоохранения, способствующим как физическому, так и моральному благополучию молодого поколения.

С одной стороны, увлеченность значимым и созидательным делом вдохновляет молодых людей, придает их жизни смысл и укрепляет убежденность в важности личного участия в общем благе. С другой стороны, чувство отвергнутости и ненужности, понимание незначительности собственной позиции в контексте происходящих социально-политических процессов неизбежно будет формировать опасные тренды молодежного развития. В зависимости от того, какие агенты социализации «перехватят эстафету» формирования и утверждения жизненных ценностей молодого поколения, наиболее вероятны пути ее социализации — правовой и всеобщий нигилизм либо гипертрофированный индивидуализм, который будет иметь не менее деструктивное влияние на консолидацию общества.

Поэтому важную роль здесь играют информационная безопасность и механизмы передачи традиционных этнокультурных и религиозных ценностей, включая почитание образа Родины. Именно активная гражданская позиция, основанная на стремлении внести собственный посильный вклад в развитие Отечества, становится залогом духовной устойчивости будущих поколений России. В этом заключена и основа формирования позитивного представления о собственной значимости через способность лично участвовать в развитии своей страны.

Как отмечают исследователи, «носителями памяти могут становиться самые разные явления — от конкретных личностей и событий до материальных объектов и географических локаций. Их ключевая функция — символическая: они формируют коллективные представления общества о собственной идентичности и историческом пути» (Попп, 2018). Действительно, «местом памяти» способен выступать любой феномен, основной задачей которого становится сохранение исторического сознания социальной группы. Практики мемориализации истории государства выступают ключевыми инструментами, которые имеют особое значение для формирования памяти о событиях прошлого (Грибан, 2020).

В таком контексте сегодняшний идеал гражданина России — это высокоморальный, инициативный и профессионально состоятельный человек, для которого судьба Родины неотделима от его собственной. Такой человек исчерпывающим образом осознает уровень личной ответственности за настоящее и будущее страны. При более детальном рассмотрении идеал гражданина — это образ, сочетающий преданность Родине, активную гражданскую позицию, нравственные принципы и готовность служить обществу. При этом важно понимать, что складывается он под влиянием традиционных ценностей, государственной идеологии и исторического наследия России. Поэтому защита духовных ценностей молодого поколения требует участия государства, системы образования, семьи, религиозных организаций, учреждений культуры, спортивных объединений и других институтов.

Семья играет ключевую роль в процессе воспитания и образования человека. Ее благополучие, способность адаптироваться к изменениям в обществе и успешно выполнять социализирующую функцию отражают уровень духовного здоровья нации. Поэтому семейные ценности являются в современных условиях неотъемлемым компонентом духовной безопасности общества. Именно в семье формируется свободная, нравственная, гармонично развитая личность, обладающая эстетическим вкусом, культурой поведения и умением строить свою жизнь в соответствии с принципами ответственности и созидания. На своем дальнейшем жизненном пути такие люди не только обеспечивают благосостояние своей семьи, но и вносят вклад в процветание страны, именно в этом заключается значение семьи в поколенческом воспитании.

Современная система образования делает акцент на духовно-нравственном развитии, формируя мировоззрение, основанное на высших ценностях: патриотизме, уважении к правам и свободам человека, моральных принципах, трудолюбии, творческом подходе к обучению и жизни. Кроме того, именно в рамках системы образования интегрируются усилия других агентов социализации и развивается такая важная черта направленной социализации, как преемственность. Важное значение здесь придается семейным ценностям, здравому коллективизму, заботе о здоровье, бережному отношению к природе.

В России церковь, религиозные традиции играют важную роль прежде всего в нравственном воспитании, направляя людей к идеалам добра, семьи, патриотизма и общей справедливости.

Венчает рассматриваемую систему государство, выполняющее важные функции по формированию культурной стратегии, которая определяет ценностные ориентиры, способные объединить многонациональное российское общество. В Российской Федерации действует ряд законов, призванных охранять нравственные устои молодого поколения. Это свидетельствует о создании правовой базы, обеспечивающей духовную безопасность. Однако сами по себе законодательные меры не всегда способны полностью устранить угрозы, связанные с негативным информационным воздействием на общество. Исследователи связывают внешние угрозы прежде всего с влиянием глобализации, которая насаждает чуждые российской идентичности западные нормы, способные подрывать традиционные ценности. Поэтому необходимо интегрировать духовно-нравственные принципы в воспитательную работу всех социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, религиозных организаций, государственных структур, СМИ и общественных объединений. При этом духовно-нравственное воспитание должно быть непрерывным — с раннего детства и до зрелого возраста. И в этих условиях крайне важны меры по сохранению исторической памяти, так как духовно-нравственное воспитание в первую очередь будет опираться на культурно-историческое наследие, накопленное предшествующими поколениями. Традиционные ценности, передаваемые от поколения к поколению, обеспечивают непрерывную цепь трансляции основополагающих культурно-исторических смыслов.

Результаты исследования

Цель проведенного эмпирического исследования заключалась в выявлении особенностей влияния семьи, воспитания и образования на формирование исторической памяти у молодого поколения в контексте актуализации проблем обеспечения духовной безопасности в студенческой среде. С помощью метода анкетирования были опрошены 315 студентов, из них студенты факультета управления и психологии; факультета истории, социологии и международных отношений; юридического факультета; художественно-графического факультета; экономического факультета.

Структура анкеты включала три содержательных блока. Первый блок посвящен анализу влияния источников информации, в том числе сетевых, на ценностные аспекты жизни молодежи, а также на национальную идентичность. Во втором и третьем блоке рассмотрены коммеморативные практики формирования исторической памяти, а также определены факторы, влияющие на ее развитие.

Большинство студентов соглашаются с тем, что образование наряду с воспитанием и семейными ценностями выполняет важную роль в процессе формирования исторической памяти. По результатам опроса, 47 и почти 49% соответственно считают, что образование играет ключевую и важную роль, но не определяющую. По мнению испытуемых, особое место здесь принадлежит не только школам, но и высшим учебным заведениям. Однако при этом почти единогласно респонденты отметили, что семейное воспитание в большей степени оказывает влияние на восприятие исторических событий.

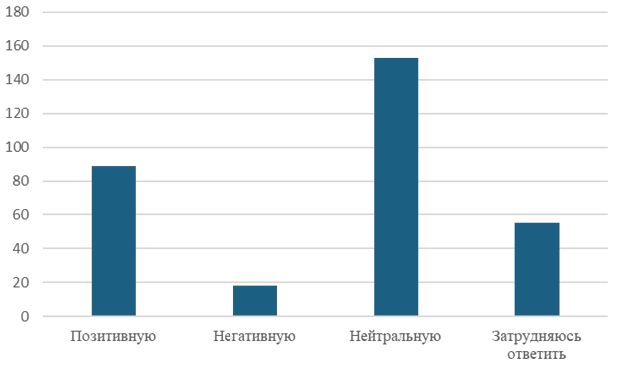

Если говорить об источниках информации, то с точки зрения технологического устройства процессов формирования коллективной памяти можно констатировать среднюю в абсолютных показателях эффективность социальных сетей как канала коммуникации. Несмотря на то, что это выглядит несколько парадоксальным в контексте интенсивно развивающегося информационного общества, позитивный потенциал социальных сетей как инструмента формирования исторической памяти молодежи оценивают немногим более четверти студентов, тогда как почти половина испытуемых указывает на их нейтральный характер и еще около 5% видят негативную роль социальных сетей как фактора формирования исторической памяти (рис. 1). Это указывает на то, что в целом данный канал коммуникации утрачивает свою действенность, несмотря на общую популярность в качестве средства развлечения. Интересно, что половина опрошенных студентов весьма скептически относятся к информации об исторических событиях, размещенной в социальных сетях или на «непроверенных» интернет-ресурсах. Примерно с таким же недоверием респонденты относятся к различным медиаисточникам. Однако дальнейшие результаты показывают, что эти свойства нельзя экстраполировать в целом на информационно-коммуникационную сеть Интернет, способную представлять намного более эффективные инструменты в виде других каналов коммуникации и интерактивных площадок, которые используются, например, в образовательной среде.

В ходе работы определена важная роль традиционных источников информации — документальных, которые, по сути, являются первоисточниками, а также научных исследований. Студенты подчеркивают, что для понимания истории и адекватной оценки исторических событий нужно обращаться к таким источникам, как академические исследования, исторические монографии, а также документальные фильмы. Мнение опрошенных по поводу исторических художественных фильмов выражается в том, что эмоциональная насыщенность и яркие образы киногероев действительно вовлекают в события тех времен и передают атмосферу прожитых лет, но всегда нужно понимать присутствие субъективной режиссерской интерпретации или искажения фактов. Также выяснилось, что почти каждый испытуемый может назвать художественное произведение (фильм, книгу и т. п.), которое помогло «лучше понять или полюбить историю». Студенты прислушиваются к рассказам своих старших родственников и доверяют этой информации. Кроме того, многие из них готовы помогать своим родным работать с архивными документами, так как считают это значимым для их семьи.

Молодежь довольно часто в разговорах обсуждает исторические события с друзьями или однокурсниками, особенно если тема им интересна и имеет масштабное значение для государства или для всего мира. При этом студенты склонны рассматривать значимые исторические события как факторы национальной идентичности, однако некоторого единого, четко очерченного круга таких событий выделить не удалось. На открытый вопрос анкеты «Какие исторические события, по вашему мнению, играют ключевую роль в формировании национальной идентичности?» звучало достаточно большое количество ответов: Великая Отечественная война; монгольское нашествие XIII в., крещение Руси; открытие первого университета; присоединение Крыма, СВО, присоединение новых территорий; глобализация и информационно-телекоммуникационная революция; образование Древнерусского государства и принятие христианства (IX–X вв.); вся история России; Ледовое побоище; Куликовская битва; образование СССР; войны, репрессии, революции, теракты и т. д.

В ответах на вопросы по поводу ценностей заметна ориентация молодежи на традиционность и поддержание обычаев, хотя встречаются упоминания и о западноевропейских ценностях. Многие считают, что западные ценности неприемлемы для россиян и никогда не приживутся на российской почве — «человек сам должен выбрать, что для него ценно и на что ему необходимо ориентироваться, но нравственные качества остаются в приоритете. Вряд ли западные ценности можно считать универсальными». На вопрос «Считаете ли вы важным для России сохранение традиционных ценностей?» почти единогласно респонденты ответили — «да».

Анализируя ответы по коммеморативным практикам формирования исторической памяти, мы получили следующие результаты. Большая часть студентов призналась, что не очень часто посещает исторические музеи, хотя за компанию с сокурсниками никогда не откажутся побывать на выставках и прочих просветительских мероприятиях. Около половины опрошенных студентов активно принимают участие в памятных мероприятиях (например, посвященных празднованию Дня Победы), так как уверены, что это необходимо для сохранения исторической памяти, и это действительно очень важно — помнить уроки истории для предотвращения повторения ошибок прошлого.

К установке памятников и мемориалов в честь исторических событий или личностей студенческая молодежь относится положительно. «Нам интересно, когда на главной городской площади или в сквере около дома появляется новый исторический объект, любопытно пойти и взглянуть на него, может быть, сделать фотографии на память».

По поводу переименования улиц или других объектов в честь исторических личностей респонденты отвечали неоднозначно. Кто-то отмечал, что это действенный способ формирования исторической памяти; некоторые считали, что переименование — пустая трата денег и ресурсов; кто-то не слышал о том, что названия улицы в их городе или название города / населенного пункта когда-то были изменены.

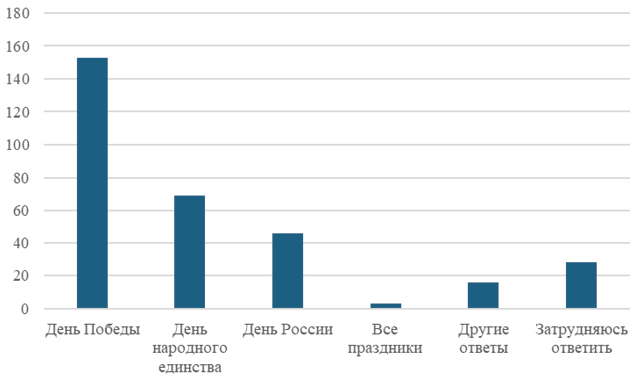

На вопрос «Какие исторические даты, по вашему мнению, необходимо популяризировать среди молодежи?» большинство мнений распределяется вокруг нескольких основных дат: 9 мая (День Победы) — 48,6%; 4 ноября (День народного единства) — 22%; 12 июня (День России) — 14,6%. Остальные ответы рассеиваются среди множества других важных событий, таких как День памяти жертв политических репрессий; дни трагедий (Норд-Ост, Беслан и т. д.); День Великой Октябрьской социалистической революции; день памяти жертв красного террора; день Ивана Купалы; Международный женский день. Молодежь подчеркивает, что в истории России достаточно много памятных дат, которые имеют значение для формирования национальной идентичности. В продолжение этого вопроса у студентов спросили о праздниках и государственных выходных в честь памятных событий. Почти единогласно респонденты ответили, что всегда отмечают эти даты и помнят о них. Кроме того, студенты участвовали или собираются принимать участие в волонтерских проектах по восстановлению памятников или других исторических объектов. В научных или культурных проектах, посвященных истории, молодежь готова принимать участие, если это интересно, динамично и будет поощряться наградами или «хотя бы грамотами для личного портфолио» (рис. 2).

Значительный отклик получили вопросы, связанные с представлениями самих студентов о том, как должна быть организована работа по формированию и сохранению исторической памяти. Так, на открытый вопрос «Как бы вы сами предложили популяризировать историческую память среди студентов?» испытуемые предложили большое количество вариантов. Характерно, что наиболее частые ответы ориентированы на систему образования и несут в себе предложения проводить тематические мероприятия и игры; интегрировать интерактивный исторический контент в систему образования; проводить открытые мероприятия по исторической тематике с внедрением в них студентов; организовывать экскурсии и иные выездные мероприятия.

Более половины опрошенных студентов считают обновление школьных и вузовских программ по истории, соответствующих современным реалиям, также важным и необходимым направлением. Развитие и расширение курса «Основы российской государственности», например, студенты предпочитают дополнить общеуниверситетскими праздничными или памятными мероприятиями.

Также студенческая молодежь активно поддерживает современные формы популяризации истории (например, виртуальные музеи) и считает эти методы весьма эффективными. Это делает историю доступнее. По мнению респондентов, в рамках этого направления необходимо организовывать специальные мероприятия, форумы, где доступным языком объяснят не только исторические события, но и их значение и актуальность в настоящее время. Важно больше погружать молодежь в исторические события, рассказывать интересные факты, стараться заинтересовать студентов, тогда они сами начнут больше интересоваться и изучать историю и поддерживать историческую память.

Однако наряду с популяризацией опрошенные также видят важность более «серьезной» работы, требующей от самих студентов целенаправленных усилий и инициативности. В этом направлении звучат предложения регулярно читать историческую литературу; работать с архивами, музейными экспонатами, старинными документами; изучать историю своего региона, города, университета, семьи.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, какие факторы влияют на формирование исторической памяти молодежи и какие актуальные меры реализуются и могут быть реализованы по обеспечению духовной безопасности в студенческой среде посредством формирования и укрепления исторической памяти. Семейное воспитание, учреждения образования, медиапространство и социальные сети выступают не только агентами социализации, но и служат важнейшими механизмами формирования исторической памяти, передачи духовного опыта. Огромными ресурсами по данному направлению обладают прежде всего образовательные учреждения (школы, техникумы, вузы): от разработки учебных программ до непосредственного воплощения на практике мероприятий, выставок, квестов, поездок и т. д., немаловажное значение также придается инициативе и усилиям студентов в рамках классического обучения и самообразования (работа с первоисточниками, научной литературой и т. п.).

Выводы и заключение

В качестве основных агентов социализации, которые могут осуществлять систематические меры, направленные на формирование и укрепление исторической памяти с целью обеспечения духовной безопасности, прежде всего можно выделить систему образования и семью. Семья, выступая агентом первичной социализации, во многом определяет вектор складывания личности, процесс формирования разных уровней идентичности и ряда других важных компонентов сознания. Соответственно, семейное воспитание формирует основу целостного мировоззрения и его дальнейшего развития. Поэтому и систему ценностей, и отношение к разным системам ценностей, прочность такой позиции и ее устойчивость на дальнейших этапах вторичной социализации определяют семейные отношения в широком смысле. Значит, целенаправленные меры, предпринимаемые государством, должны охватывать не только атомарных индивидов или общности людей, единицей такой работы должны становиться семьи как микро-общности. Необходимо создавать событийные интерактивные формы групповой социализации, адаптированные по содержанию, форме и техническим особенностям на участие «всей семьей».

Важнейшая роль в формировании исторической памяти принадлежит системе образования во всех ее проявлениях, начиная от дошкольной и школьной ступеней. На данном этапе ее влияние на формирование личности «сосуществует» с семейным воспитанием, которое в это время, как правило, является первичным. И в этой ситуации влияние на личность семьи и системы образования должно носить гармоничный характер, в том числе за счет указанных мер. В дальнейшем — на уровне профессионального образования — роль образовательной системы возрастает, наряду с обучением должно осуществляться воспитание в его актуальных формах.

К важным тенденциям, которые необходимо учитывать в процессе работы по формированию и укреплению исторической памяти относится меняющаяся эффективность источников информации и каналов коммуникации. Несмотря на активное развитие информационно-коммуникационных технологий и во многом обусловленную этим процессом специфику поведения нынешней молодежи в информационном пространстве, не всегда высокотехнологичные средства коммуникации остаются полезным и эффективным средством взаимодействия со студенческой молодежью. В контексте рассматриваемой проблемы студенты, как и молодежь в целом, довольно скептически относятся к медиа-источникам, социальным сетям и малознакомым интернет-источникам. Современная информационная насыщенность приводит к обострению навыков и способностей фильтрования информации и ее избирательному восприятию не только с позиций собственного интереса, но и с точки зрения поиска объективности. В связи с этим на первое место выходят интерактивные и событийные формы познания, гармонично сочетающиеся с традиционными. Соответственно в среде студенческой молодежи в большей степени будут востребованы мероприятия и форумы, квесты и игры. Но также существует и определенный запрос на самостоятельные формы работы с информацией — посещение библиотек, музеев, архивов, собственные исследования и вторичные данные.

Таким образом, среди методов укрепления единства и идентичности, на которые в молодежной среде сформировался запрос, можно выделить мероприятия, сочетающие историко-культурные, образовательные, информационные и социально-экономические подходы. Характерно, что современная студенческая молодежь имеет достаточно четкое видение того, какие формы и методы формирования исторической памяти могут быть востребованными и эффективными, а также уверенно определяет направление их дальнейшего развития и совершенствования.

Андрюшков, А. А., Клюс, А. Г., Михайловский, А., Сергеев, Ю. Н. (2024). Особенности отношения молодёжи к российской истории: влияние профессиональных полей и ценностных позиций. Высшее образование в России, 33(11), 95–107. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-11-95-107

Багдасарян, В. Э. (2020). Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах и революциях нового типа. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки, 1, 8–23. DOI: 10.18384/2310-676X-2020-1-8-23

Беспаленко, П. Н. (2009). Духовная безопасность в системе национальной безопасности современной России: проблемы институционализации и модели решения (докторская диссертация). Ростов-на-Дону.

Бережная, Н. В., Лугуценко, Т. В., Шевченко, О. М. (2024). Патриотизм как основа духовной безопасности российского общества. Гуманитарные и социальные науки, 104(3), 7–13. DOI: 10.18522/2070-1403-2024-104-3-7-13

Брагина, Н. Г. (ред.). (2007). Память в языке и культуре. Москва: Языки славянской культуры.

Брянцев, И. И., Брянцева, О. В. (2020). Информационно-коммуникационные технологии как средство формирования гражданственности и сохранения исторической памяти: управленческий аспект. Вестник Поволжского института управления, 2(20), 27–34. DOI: 10.22394/1682-2358-2020-2-27-34

Володенков, С. В., Ромашкина, А. Б. (2020). Технологии интернет-коммуникации как инструмент влияния на функционирование современных институтов власти: актуальные вызовы. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки, 1, 33–40. DOI: 10.18384/2310-676X-2020-1-33-40

Грибан, И. В., Зданович, В. В., Савчук, Т. П. (2020). Историки в диалоге: опыт реализации проекта «Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики мемориализации в Беларуси и России». Педагогическое образование в России, 2, 21–27. DOI: 10.26170/po20-02-03

Давыденкова, А. Г., Василенкова, А. А. (2024). Философско-мировоззренческие вопросы в вузовском курсе «Основы российской государственности». Наука. Общество. Государство, 2(46), 139–148. DOI: 10.21685/2307-9525-2024-12-2-14

Капицын, В. М. (2018). Теория и политика идентичности. Москва: ИНФРА-М. DOI: 10.12737/textbook_5a93c599c173c0.15142773

Капицын, В. М., Симонова А. И. (2021). Великая Победа в политике памяти: войны за идентичность молодёжи. Вестник Московского государственного областного университета, 2, 51–66. Режим доступа http://www.evestnik-mgou.ru

Коршунов, А. В. (2013). Проблемы изучения духовной безопасности российского общества в современной научной литературе. Историческая и социально-образовательная мысль, 2(18), 121–126.

Крючек, П. С., Матвеев, О. В., Ракачев, В. Н., Ракачев, Д. Н., Райченок, А. А. (2021). Память о Великой Отечественной войне как важнейшая составляющая исторической культуры белорусов и россиян. Труды БГТУ. Серия 6: История, философия, 2(251), 39–45.

Кублицкая, Е. А. (2023). Основные ценности консолидации российского общества в представлениях религиозной и нерелигиозной студенческой молодежи. Научный результат. Социология и управление, 9(2), 21–42. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-2-0-3

Магомедов, М. Н., Носкова, Н. А. (2019). Обзор нормативно-правового регулирования сферы культуры Российской Федерации. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2–2, 164–168. DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10597

Матвиенко, В. А., Исаев, А. В. (2023). Духовно-нравственные аспекты социальной активности молодежи в контексте обеспечения российской государственной идентичности. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки, 4, 54–66. DOI: 10.24412/2071-6141-2023-4-54-66

Осянин, А. Н., Клемятич, Ю. Ю. (2017). Научные и культурные факторы формирования патриотизма в информационном дискурсе центральных российских СМИ. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 4(48), 151–159.

Отюцкий, Г. П. (2014). Методологические проблемы обеспечения духовной безопасности в основополагающих государственных документах. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты, 10, 218–222.

Понеделков, А. В. (2015). Патриотизм как основа современной национальной безопасности. Вестник Поволжской академии государственной службы, 5(50), 6–10.

Попп, И. А., Шахнович, И. С. (2018). Государственная политика по сохранению исторической памяти граждан Российской Федерации: нормативно-правовой аспект. Педагогическое образование в России, 12, 42–49.

Репина, Л. П. (ред.). (2008). Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории. Москва: Кругъ.

Селезнева, А. В. (2020). Политические ценности российской молодежи: социокультурные особенности и идентификационный потенциал. Общество. Коммуникация. Образование, 3(11), 20–32. DOI: 10.18721/JHSS.11302

Соколов, А. С. (2020). Историческая память и проблема идентичности. Личность. Культура. Общество, 22(1–2), 157–162. Режим доступа https://rucont.ru/efd/707860

Сорокина, Н. Д. (2020). Историческая память современных студентов. Что происходит? Высшее образование в России, 29(10), 144–152. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-10-144-152

Чупров, В.И. (2019). Отечественная школа социологии молодежи: взгляд на 50-летнюю историю. Социологические исследования, 10, 107–118. DOI: 10.31857/S013216250007105-8

Шенк, Ф.Б. (2019, Ноябрь 02). Концепция «lieux de memoire» [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-11.htm

Assmann, J. (2013). Communicative and Cultural Memory. In The Theoretical Foundations of Hungarian ’lieux de mémoire’ Studies (pp. 36–43). Debrecen: Debrecen University Press.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. London: SAGE Publications Ltd. DOI: 10.4135/9781412995658

Willig C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology: Adventure in Theory and Method. Berkshire: Open University Press McGrawHill Education.

Yu, Ch., Reimer, D., Lee, A., Snijder, J.P., Lee, H.S. (2017). A Triangulated and Exploratory Study of the Relationships Between Secularization, Religiosity, and Social Wellbeing. Soc. Indic. Res., 131, 1103–1119.

Статья поступила в редакцию 15.02.2025

Статья принята к публикации 25.03.2025

Historical Memory and the Problems of Ensuring Moral Security Among Students: The Political Science Aspect

K. A. Govorukhina, A. B. Sazantovich, T. E. Telyatnik

Karine A. Govorukhina

Эл. почта: kereana@mail.ru. ORCID 0009-0005-7318-7843.

Alexey B. Sazantovich

Эл. почта: vertgalant@mail.ru. ORCID 0009-0002-4473-288X.

Tatyana E. Telyatnik

Эл. почта: neptuneus@yandex.ru. ORCID 0000-0001-7331-8800.

Kuban State University, Stavropolskaya Str., 149, Krasnodar, 350040, Russia

Abstract. The main purpose of this article is to substantiate the role of historical memory formation as a means of maintaining the moral security of modern Russian society. The authors’ attention is focused on the commemorative practices of historical memory formation; information sources, including online ones, and their impact on the value aspects of youth life, as well as on national identity. The objectives of the research are to identify commemorative practices of historical memory formation among students; to study students’ opinions about information sources, including online ones, to which they most often turn; to determine the influence of information sources on the value aspects of youth’s life, as well as on national identity; to identify the peculiarities of the influence of family, upbringing and education on formation of historical memory among the younger generation in the context of actualizing the problems of ensuring spiritual security. Research methodology. The study used comparative analysis, traditional document analysis, and statistical analysis. А mass survey conducted in year 2025 helped the authors to explore students’ opinion on the role of family upbringing and education in the formation of historical memory among the younger generation within modern politics and moral security ensuring. Results and conclusions. Based on empirical research among students, it was possible to identify the most reliable and effective sources of information and communication channels, as well as to discover the most relevant approaches and methods of historical memory formation for modern youth. And moreover, the important role of traditional sources of information, such as archival documents, scientific monographs, documentaries, museum exhibits, was claimed. Practical significance. The empirical data obtained can be used when developing educational programs for the humanitarian block, mechanisms for transmitting moral experience, and organizing educational events. It is advisable to combine interactive and event-based approaches with traditional ones in the learning process. According to students responses, conclusions on the formation and strengthening of historical memory means, trends in its development and possible ways of improvement were formulated.

Keywords: historical memory, state policy, moral security, youth, student environment, patriotism, traditional values, family.

For citation: Govorukhina K. A., Sazantovich A. B., Telyatnik T. E. Historical Memory and the Problems of Ensuring Moral Security Among Students: The Political Science Aspect. South-Russian Journal of Social Sciences. 2025. Vol. 26. No. 2. Pp. 116–132.

Andryushkov, A. A., Klyus, A. G., Mikhailovskii, A., & Sergeev, Yu. N. (2024). Osobennosti otnosheniya molodezhi k rossiiskoi istorii: vliyanie professional’nykh polei i tsennostnykh pozitsii [Features of Student Youth’s Perception of Russian History: the Influence of Professional Fields and Values]. Vysshee Obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 33(11), 95–107. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-11-95-107

Assmann, J. (2013). Communicative and Cultural Memory. In The Theoretical Foundations of Hungarian ’lieux de mémoire’ Studies (pp. 36–43). Debrecen: Debrecen University Press.

Bagdasaryan, V. E. (2020). Kognitivnye matritsy manipulyativnykh tekhnologii v voinakh i revolyutsiyakh novogo tipa [Cognitive Matrices of Manipulation Technologies in Warsand Revolutions of a New Type]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istoriya i politicheskie nauki [Bulletin of the Moscow Regional State University. Series: History and Political Sciences], 1, 8–23. DOI: 10.18384/2310-676X-2020-1-8-23

Bespalenko, P. N. (2009). Dukhovnaya bezopasnost’ v sisteme natsional’noi bezopasnosti sovremennoi Rossii: problemy institutsionalizatsii i modeli resheniya [Spiritual Security in the National Security System of Modern Russia: Problems of Institutionalization and Solution Models] (Doctoral Thesis). Rostov-on-Don.

Berezhnaya, N. V., Lugutsenko, T. V., & Shevchenko, O. M. (2024). Patriotizm kak osnova dukhovnoi bezopasnosti rossiiskogo obshchestva [Patriotism as the basis of the spiritual security of Russian society]. Gumanitarnye i sotsial’nye nauki [Humanities and Social Sciences], 104(3), 7–13. DOI: 10.18522/2070-1403-2024-104-3-7-13

Bragina, N. G. (Ed.). (2007) Pamyat’ v yazyke i kul’ture [Memory in language and culture]. Moscow: Languages of Slavic culture.

Bryantsev, I. I., & Bryantseva, O. V. (2020). Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii kak sredstvo formirovaniya grazhdanstvennosti i sokhraneniya istoricheskoi pamyati: upravlencheskii aspekt [Information and Communication Technologies as a Means of Forming Citizenship and Saving Historical Memory: Administrative Aspect]. Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya [The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration], 2(20), 27–34. DOI: 10.22394/1682-2358-2020-2-27-34

Chuprov, V. I. (2019). Otechestvennaya shkola sotsiologii molodezhi: vzglyad na 50-letnyuyu istoriyu [Russian School of the Sociology of Youth: A View on 50 Years of History]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 10, 107–118. DOI: 10.31857/S013216250007105-8

Davydenkova, A. G., & Vasilenkova, A. A. (2024). Filosofsko-mirovozzrencheskie voprosy v vuzovskom kurse “Osnovy rossiiskoi gosudarstvennosti” [Philosophical and Ideological Issues in the Academic Discipline “Principles of Russian Statehood”]. Elektronnyi nauchnyi zhurnal “Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo” [Electronic Scientific Journal “Science. Society. State”], 2(46), 139–148. DOI: 10.21685/2307-9525-2024-12-2-14

Griban, I. V., Zdanovich, V. V., & Savchuk, T. P. (2020). Istoriki v dialoge: opyt realizatsii proekta “Pamyat’ o Velikoi Otechestvennoi voine: napravleniya, tendentsii, praktiki memorializatsii v Belarusi i Rossii” [Historians in Dialogue: Experience in Implementing the Project “Memory of the Great Patriotic War: Directions, Trends, Practices of Memorialization in Belarus and Russia”]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical Education in Russia], 2, 21–27. DOI: 10.2670/po20-02-03

Kapitsyn, V. M. (Ed.). (2018). Teoriya i politika identichnosti [Theory and Politics of Identity]. Moscow: INFRA-M. DOI: 10.12737/textbook_5a93c599c173c0.15142773

Kapitsyn, V. M., & Simonova A. I. (2021). Velikaya Pobeda v politike pamyati: voiny za identichnost’ molodezhi [The Great Victory in the Politics of Memory: The Wars for the Identity of Young People]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta [Bulletin of the Moscow Regional State University], 2, 51–66. Retrieved from http://www.evestnik-mgou.ru

Korshunov, A. V. (2013). Problemy izucheniya dukhovnoi bezopasnosti rossiiskogo obshchestva v sovremennoi nauchnoi literature [The Problems of Studying Spiritual Security of the Russian Society in the Modern Scientific Literature]. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’ [Historical and Socio-Educational Idea], 2(18), 121–126.

Kryuchek, P. S., Matveev, O. V., Rakachev, V. N., Rakachev, D. N., & Raichenok, A. A. (2021). Pamyat’ o Velikoi Otechestvennoi voine kak vazhneishaya sostavlyayushchaya istoricheskoi kul’tury belorusov i rossiyan [Memory of the Great Patriotic War as the Most Important Component of the Historical Culture of Belarusians and Russians]. Trudy BGTU. Seriya 6: Istoriya, Filosofiya [Proceedings of BSTU. Issue 6, History, Philosophy], 2(251), 39–45.

Kublitskaya, E. A. (2023). Osnovnye tsennosti konsolidatsii rossiiskogo obshchestva v predstavleniyakh religioznoi i nereligioznoi studencheskoi molodezhi [The Main Values of the Consolidation of Russian Society in the Views of Religious and Non-religious Students]. Nauchnyi rezul’tat. Sotsiologiya i upravlenie [Research Result. Sociology and Management], 9(2), 21–42. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-2-0-3

Magomedov, M. N., & Noskova, N. A. (2019). Obzor normativno-pravovogo regulirovaniya sfery kul’tury Rossiiskoi Federatsii [Review of Legal Regulation of the Culture of the Russian Federation]. Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 2–2, 164–168. DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10597

Matvienko, V. A., & Isaev, A. V. (2023). Dukhovno-nravstvennye aspekty sotsial’noi aktivnosti molodezhi v kontekste obespecheniya rossiiskoi gosudarstvennoi identichnosti [Spiritual and Moral Aspects of Youth Social Activity in the Context of Ensuring Russian State Identity]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki [Tidings of the Tula State University. Humanitarian Sciences], 4, 54–66. DOI: 10.24412/2071-6141-2023-4-54-66

Moustakas C. (1994). Phenomenological Research Methods. London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781412995658

Osyanin, A. N., & Klemyatich, Yu. Yu. (2017). Nauchnye i kul’turnye faktory formirovaniya patriotizma v informatsionnom diskurse tsentral’nykh rossiiskikh SMI [Scientific and Cultural Factors for Developing Patriotism in the Information Discourse of Russia’’s central Mass Media]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial’nye nauki [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences], 4(48), 151–159.

Otyutskii, G. P. (2014). Metodologicheskie problemy obespecheniya dukhovnoi bezopasnosti v osnovopolagayushchikh gosudarstvennykh dokumentakh [Methodological Problems of Ensuring Spiritual Safety in Fundamental State Documents]. Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya: problemy i rezul’taty [Basic and Applied Research: Problems and Results], 10, 218–222.

Ponedelkov, A. V. (2015). Patriotizm kak osnova sovremennoi natsional’noi bezopasnosti [Patriotism as a basis for National Security]. Vestnik Povolzhskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby [The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration], 5(50), 6–10.

Popp, I. A., & Shakhnovich, I. S. (2018). Gosudarstvennaya politika po sokhraneniyu istoricheskoi pamyati grazhdan Rossiiskoi Federatsii: normativno-pravovoi aspekt [State Policy to Preserve Historical Memory of Russia’s Citizens: Legal Aspect]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical Education in Russia], 12, 42–49.

Repina, L. P. (Ed.). (2008). Dialogi so vremenem: pamyat’ o proshlom v kontekste istorii [Dialogues Over Time: Remembering the past in the Context of History]. Moscow: Krug.

Selezneva, A. V. (2020). Politicheskie tsennosti rossiiskoi molodezhi: sotsiokul’turnye osobennosti i identifikatsionnyi potentsial [Political Values of the Russian Youth: Socio-cultural Features and Identification Potential]. Obshchestvo. Kommunikatsiya. Obrazovanie [Society. Communication. Education], 3(11), 20–32. DOI: 10.18721/JHSS.11302

Shenk, F. B. (2019, November 02). Koncepciya “lieux de memoire” [The Concept of “lieux de memoire”]. Retrieved from http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-11.htm

Sokolov, A. S. (2020). Istoricheskaya pamyat’ i problema identichnosti [Historical Memory and the Problem of Identity]. Lichnost’. Kul’tura. Obshchestvo [Person. Culture. Society], 22, 1–2(105–106):157–162. Retrieved from https://rucont.ru/efd/707860

Sorokina, N. D. (2020). Istoricheskaya pamyat’ sovremennykh studentov. Chto proiskhodit? [What influences the Historical Memory of modern students?]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 29(10), 144–152. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-10-144-152

Volodenkov, S. V., & Romashkina, A. B. (2020). Tekhnologii internet-kommunikatsii kak instrument vliyaniya na funktsionirovanie sovremennykh institutov vlasti: aktual’nye vyzovy [Internet communication technologies as a tool of affecting modern governmental institutions: current challenges]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istoriya i politicheskie nauki [Bulletin of Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences], 1, 33–40. DOI: 10.18384/2310-676X-2020-1-33-40

Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology: Adventure in theory and method. Berkshire: Open University Press McGrawHill Education.

Yu, Ch., Reimer, D., Lee, A., Snijder, J. P., & Lee, H. S. (2017). A Triangulated and Exploratory Study of the Relationships Between Secularization, Religiosity, and Social Wellbeing. Soc. Indic. Res., 131, 1103–1119.

Received 15.02.2025

Accepted 25.03.2025

© 2025 by the author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license – https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/